以前紹介したゲーム機風小型DAWのKDJ-ONE。その後、何度か開発者であるサイバーステップ株式会社の大和田さんにコンタクトをとってきました。ただ、震災などの影響があって、当初の予定より開発が遅れ、なかなか実物を見ることができないでいたのです。しかし、ついに量産試作機の第一弾が完成したということで、さっそくモノを見てきました。

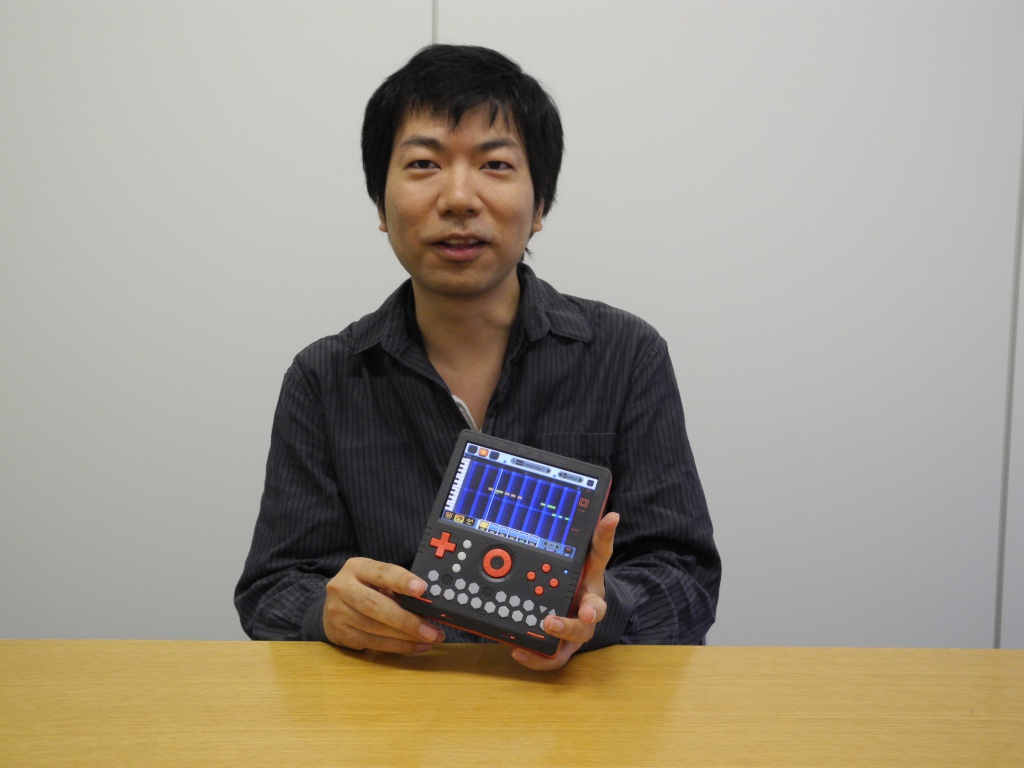

この写真でどこまでディテールがお伝えできるか分かりませんが、かなりグッとくるものにデザイン、質感に仕上がってきています。また機能的にもますます魅力あるものに進化してきているのでレポートしてみましょう。

KDJ-ONEの完成してきたばかりの量産向け試作機

KDJ-ONEの完成してきたばかりの量産向け試作機

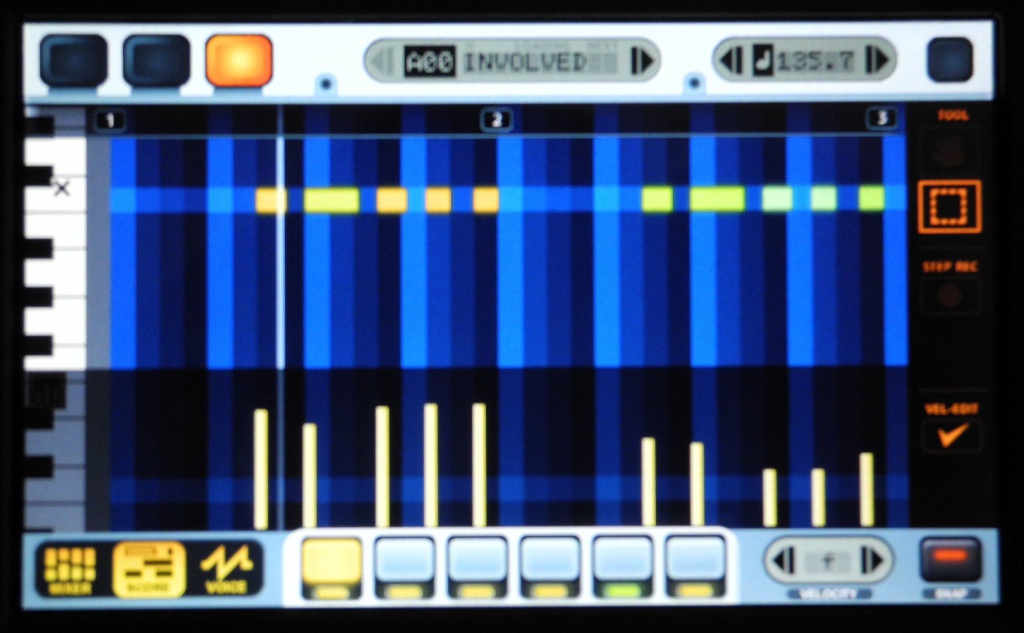

KDJ-ONEの基本コンセプト、標準機能については以前の記事「独占単独取材!ゲーム機風な小型DTM機材、KDJ-ONE登場へ」で紹介しているので、そちらを参照していただきたいのですが、一言でいえば小さなDAW。強力なシンセサイザが搭載されていて、音色が自由にエディットできたり、MIDIシーケンス機能で自在にコントロールして演奏することができます。またACIDizedされたWAVファイルを貼り付けて利用したり、本体にもサンプリング機能を装備しているため、自在に音を取り込んで曲を作っていくことが可能という強力なガジェットです。

DAWとしてのさまざまな機能を備える。画面はMIDIエディタ

この試作機、赤と黒の2色で、1月に見たホワイトボディーのものとはかなり雰囲気が変わりました。試作機なので、一部、カッチリとハマっていない部分などはあったものの、キータッチなどもよく、レスポンスは抜群。またタッチパネル式の液晶ディスプレイが以前見たものより発色がよく鮮明で、マルチタッチも可能になっていました。

マルチタッチのパネルでピンチイン/アウトといった操作もできる

マルチタッチのパネルでピンチイン/アウトといった操作もできる

操作子でひとつ追加されたのがフロント部分に搭載された左右二つのスライダー。左がベロシティ、右がモジュレーションをいじれるものとなっているほか、設定によってさまざまな用途に利用できるようです。

フロント部分の左右にスライダー、中央にマイクが内蔵されている

フロント部分の左右にスライダー、中央にマイクが内蔵されている

入出力端子の位置は少し変わりましたが、ステレオミニでのオーディオ入出力、データ保存用のマイクロSDカードスロット、またPCと接続できるミニUSB端子があるのは従来どおり。ここにUSBメモリーと接続可能な端子も追加されています。さらにWiFi機能も搭載しているため、ワイヤレスでのPC接続もできるという、なかなか贅沢な仕様です。

オーディオ入出力やUSB端子、マイクロSDスロットなどを装備

オーディオ入出力やUSB端子、マイクロSDスロットなどを装備

左右に搭載された小型スピーカーの横にボタンがついているのですが、右側がパワーボタン、左側がサンプリングボタンとなっており、サンプリングボタンを押せば、すぐにレコーディングできるというのも便利なところ。ライン/マイク入力端子からのレコーディングはもちろんのこと、本体フロント部分には小型マイクも内蔵されているため、それを利用することもできる仕様です。

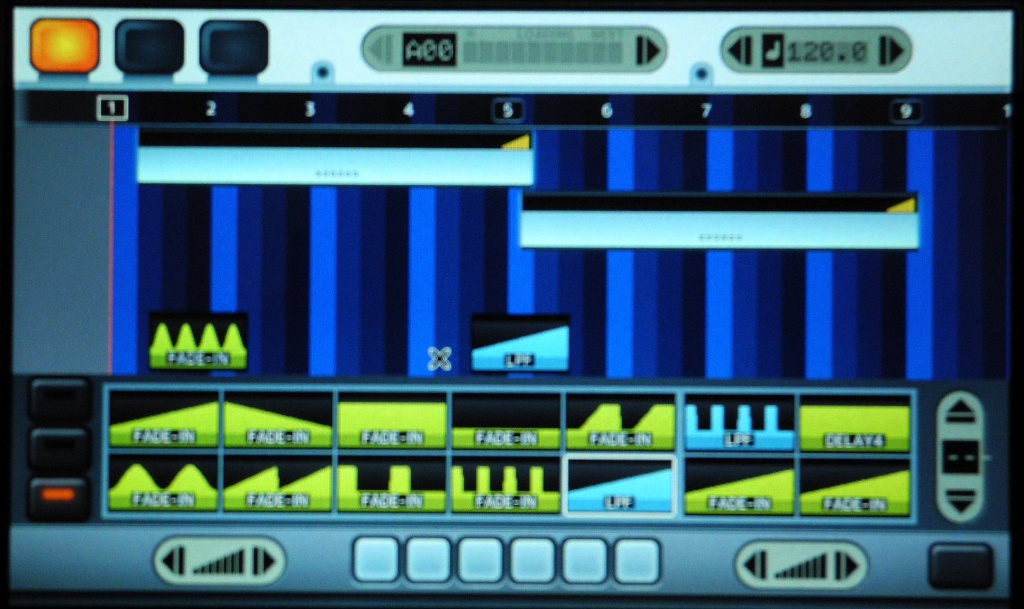

ソフトウェア的には基本的に従来と変わっていませんが、そこに新たに追加されたのがソングモード。これは6トラックで作成したシーケンスパターンを並べていくというもので、最大同時に4つ並べることができるため、実質的には最大24トラックの同時再生が可能というわけです。またユニークなのは、ここに並べるデータとしてシーケンスパターン以外にループ素材、さらにはLowPassフィルターやリバーブなどのエフェクトを置くことが可能になっていること。そのパラメータ自体を変化させることが可能になっているので、最終的にかなり自由度の高い楽曲作りができそうです。

新たに搭載されたソングモード画面

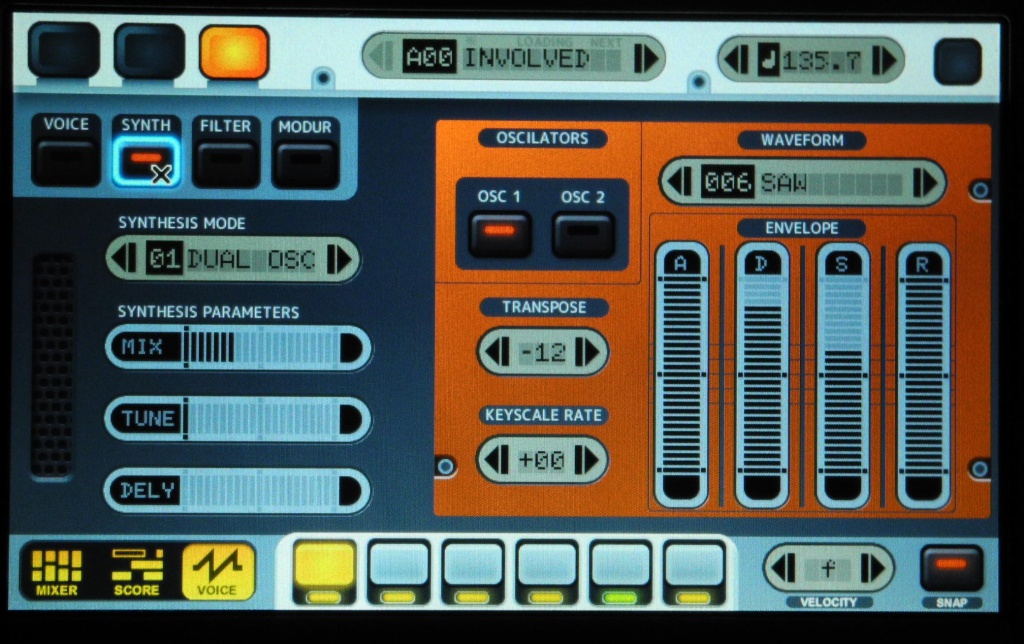

かなり凝っていると感じたのが、シンセサイザ部分。255のウェーブテーブルを持っていて、そこに波形が入っています。基本的には固定データとなっているのですが、アップデートして入れ替えることも可能なのだとか。そこをどのように展開するかは、今後考えていくとのことですが、音作りの幅は大きく広がりそうな予感です。

フィルターやエンベロープなどのシンセ機能は、大和田さんが好きなKORGのELECTRIBE MXをオマージュしたものになっているとのことで、かなり完成度は高そうです。また、結構こだわりを感じたのがファミコンサウンドの再現部分。たとえばReasonのRedrum風な構造のドラム音源には、通常のウェーブテーブルデータのほかに専用のノイズジェネレータが搭載されているのですが、これが面白いのです。ノイズのサンプリングビット数を1~15の範囲で変更できるようになっており、1ビットに設定するとファミコンとソックリのものになる、といった具合。ほかにもファミコンサウンドを再現するための仕掛けがいろいろと設けられているあたりに大和田さんの思い入れが感じられます。

Redrum風ドラム音源のノイズジェネレーターにはNOISE BITというパラメータが

Redrum風ドラム音源のノイズジェネレーターにはNOISE BITというパラメータが

ところで、以前の記事でもこのKDJ-ONEをWiFi経由でPCと接続すると、PCのプラグインソフトシンセとして使えることを紹介しました。つまりVSTiやAUの音源としてKDJ-ONEを利用できるのですが、PCとの連携部分はさらに大きく進化していました。

前述のとおりUSB端子を経由しての接続も可能であり、PC側にも強力なユーティリティソフトが用意されます。WindowsとMacの双方に対応しており、まずKDJ-ONEの画面そのものがPC側に現れ、KDJ-ONEをリモートコントロールできるようになっています。その上で、さまざまなファイルコンバート機能が装備され、ACIDizedファイルを渡せるほか、MIDIファイルを渡したり、反対にKDJ-ONEで生成したシーケンスデータを受け取ってMIDIファイルにして出力するといったことも可能。

KDJ-ONEについていろいろと語ってくれた大和田豊さん

またKDJ-ONEで作った楽曲データをオーディオデータとして受け取ってしまえば、KDJ-ONEのアナログ回路を通すことなく、デジタルデータのままPCに取り込むことができます。さらにKDJ-ONEで作ったフレーズをACIDizedファイルとして受け取ることも可能なので、それをPC側でループ素材として利用するといったこともできるわけです。

かなりマニアックなところではファミコンから音楽データをリッピングしたNSFファイルなるものが扱えるようになっているのだとか…。一部の人たちには相当ウケるものになるのかもしれません。

このPCとの連携部分は、まだまだ発展していきそうで、かなり楽しみなところ。近いうちには、その試作機をお借りする機会が得られそうなので、また詳しくレポートしていきたいと思っています。

気になる発売時期と価格ですが、9月中にはハードの試作を終え、量産体制を整えていくので、年内には発売できるとのこと。また価格は生産数をどの程度にするかの計画によって決めていくけれど、おそらく6万円前後になるだろうとのことでした。

【関連記事】

独占単独取材!ゲーム機風な小型DTM機材、KDJ-ONE登場へ

ゲーム機風小型DAW“KDJ-ONE”は上場ゲームメーカーの役員が1人で開発!

コメント

こんなMIDI音源?初めて見ました。ちなみに、僕も、SD-50を持っていますが、今まで使っていたSD-20は、音質の機能などに不満があり、放置しっぱなしです。

出たらたぶん買うと思うけど、外観は前のほうが絶対良かった。

チープさが際立つ見た目の変更もあれですが、真ん中のダイヤル形状は操作性を考えると以前の方が良かったのでは…

同じ6万出すのであれば、以前のモデルの方がいいですね自分は

チープさが際立つ見た目の変更もあれですが、真ん中のダイヤル形状は操作性を考えると以前の方が良かったのでは…

同じ6万出すのであれば、以前のモデルの方がいいですね自分は