1980年代、TV アニメ“うる星やつら”にシンセサイザサウンドを使ったさまざまな劇中歌を作成したことで知られると同時に、Fairlight CMIを活用してポストYMOとして注目を浴びたTPOのメンバーでもあったキーボード奏者であり、作曲家の安西史孝さん。

その安西さんは、「アナログシンセサイザの面白さ、楽しさを、より多くの人たちに伝えたい」と、いろいろ活動されているのですが、最近、トンでもないことをやっていたのを発見しました! なんと50年も昔に誕生したアナログシンセサイザの元祖、Moog Modular IIIを使って、ポケット・ミクをコントロールして「はちゅねみく」と歌わせるという妙な実験を行って、ニコニコ動画で公開しているんです。先生、何やってんすか(笑)。このあまりにもミスマッチな組み合わせが楽しいので、これがどんな仕組みで動いているのか安西さんに伺ってみました。

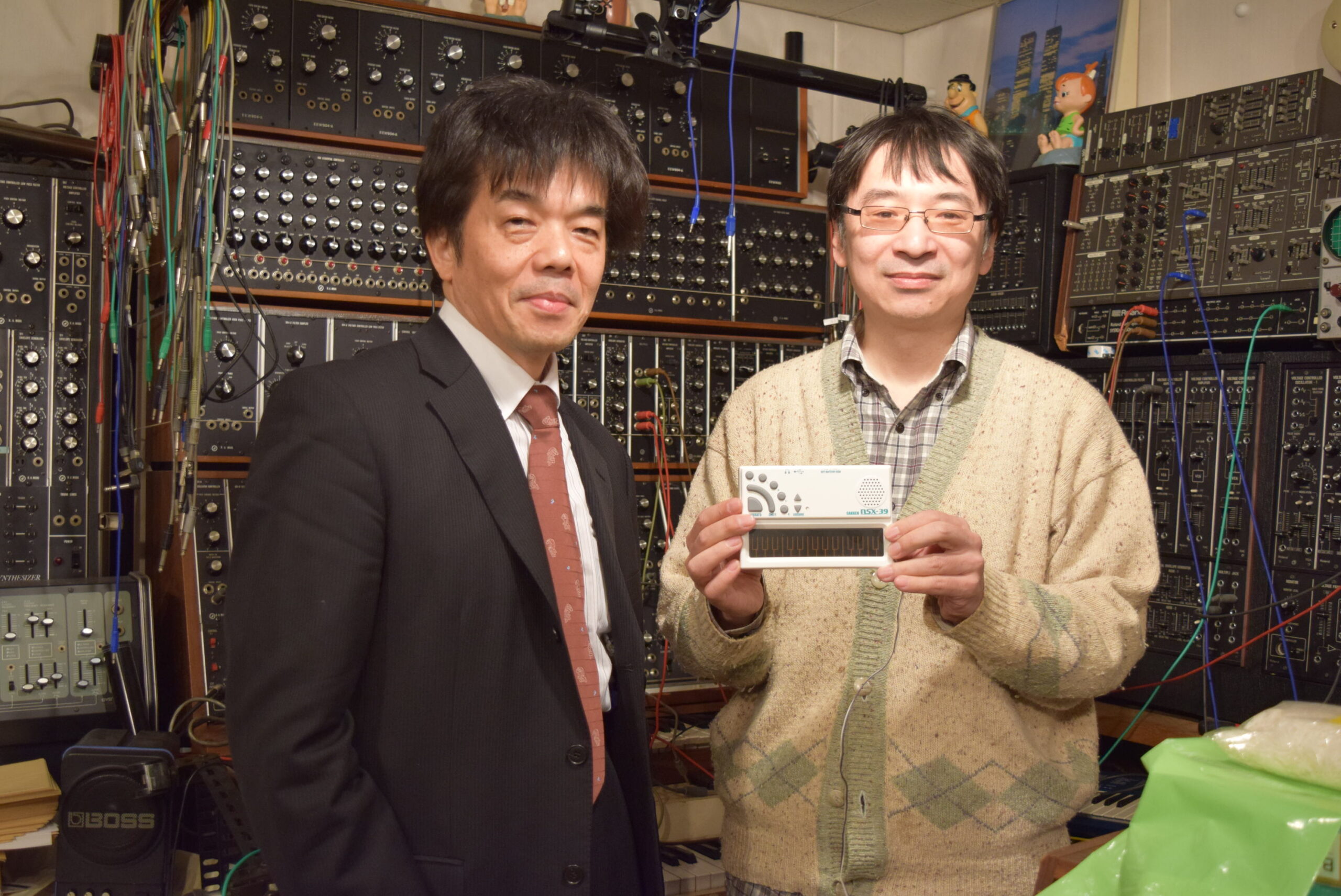

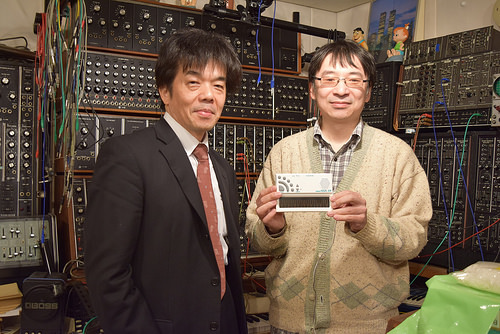

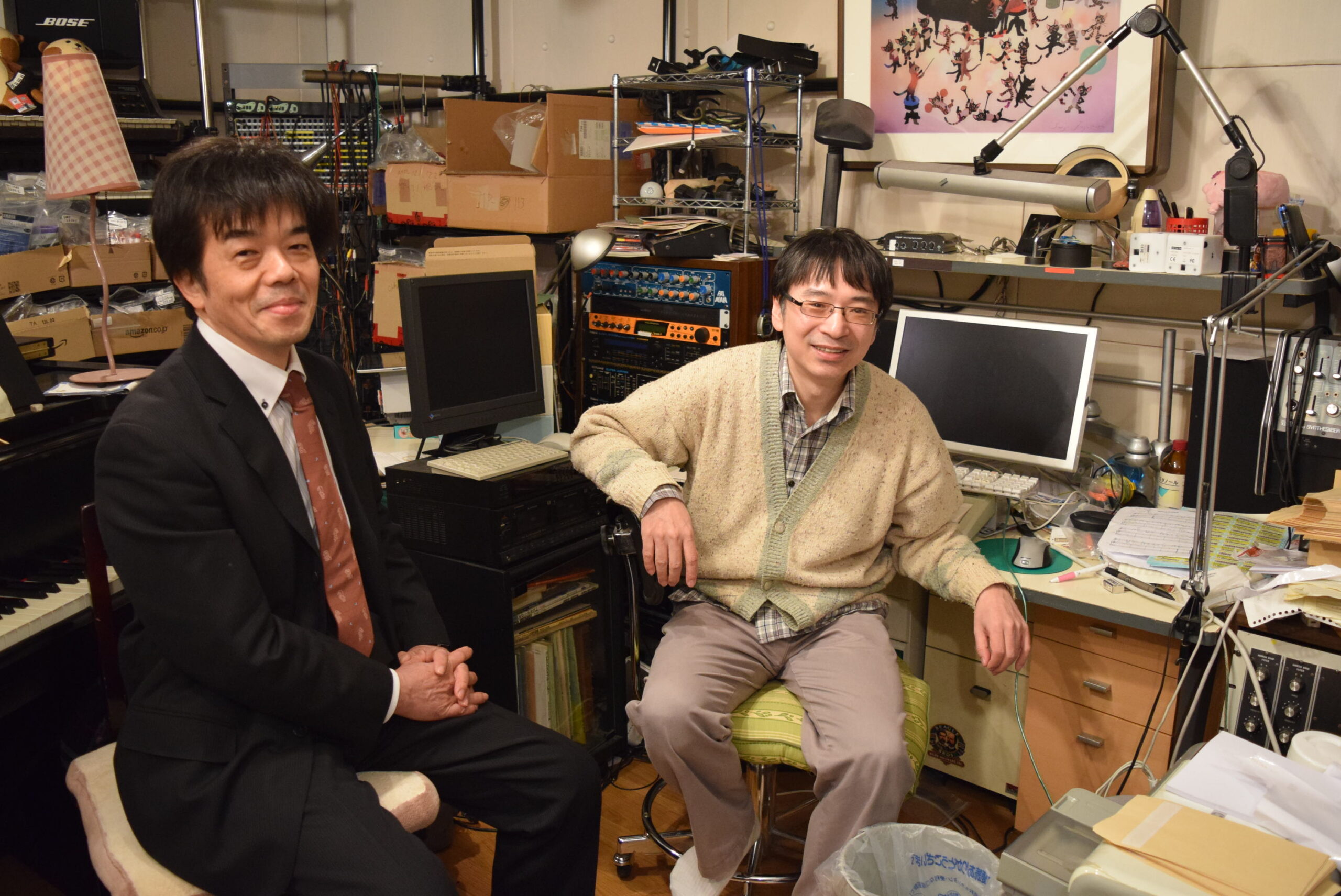

バックに映るMoog Modular IIIでポケット・ミクをコントロールする安西史孝さん(右)と入鹿山剛堂さん(左)

具体的な話に入る前に、まずは安西さんがニコニコ動画に投稿した以下のビデオをご覧ください。

何をやっていたか分かりましたか?これはMoog Modular IIIのアナログシーケンサを使ってミクポケットをコントロールして歌わせていたわけです。とはいえ、「何かスゴイことをやってるみたいだけど、何が起こっているのか分からない」という方がほとんどなのではないでしょうか?

私も、このビデオを見たとき「???」という感じだったので、安西さんの自宅スタジオにお邪魔して、これがどんなシステムになっているのかを伺ってきました。実は安西さんのお宅は、私の家から徒歩3、4分のところにある、ご近所さん。以前も「Mellotronを24/96で収録して再現したSuper Manetronの開発舞台裏」という記事で取材した際にお伺いしたことがありました。

その安西さんのところに今回のシステムの共同開発者である入鹿山剛堂(いるかやまごうどう)さんが打ち合わせでいらっしゃるということだったので、そこに同席させてもらったのです。入鹿山さんは元NTTドコモのエンジニアであり、ポケットボードやシグマリオンなど先進的な機器を開発・設計してきた人物であると同時に、ポケット・ミク開発のキッカケを作った人でもあるのです。そして、昔はTPOで使っていた機材のアナログシンセやシーケンサの改造なども行っていたという方なので、まさに筋金入りのスゴイ人なんですよ。その二人がダッグを組んだというのですから、これは気になります。

安西さんの自宅スタジオの一角を占めるアナログシンセサイザには圧倒される

「入鹿山君が、今年、ドコモを辞めて自分の会社を作ったという話を聞いたので、『ねえねえ、入鹿山君、アナログシンセ作んない?』と怪しいお誘いをして、現在に至ったというわけです」と語るのは安西さん。そんな誘いをする方も、それを受ける方も、変というか、普通じゃない気がしますが、どんなことをやっているのか、ますます気になってきます。その活動内容を安西さんは、自身のブロマガで公開されていたので、私も当初から、それを読んでいたのですが、お二人のアイディアとして「作りたいと思っているモジュールリスト」としてリストアップしているのが、以下の機材。

01:VCO(Standard/Hi End)

02:VCF

03:VCA

04:Vc Envelope Generator

05:Mixer(Attenuator を兼ねる)

06:Keyboard(Vc Switch のコントローラーを兼ねる)

07:Vc Lag Controller(Linear <-> Exponential 可変)

08:Sample & Hold

09:Analog Noise, Digital Noise, Ring Modulator

10:Phaser, Delay(フランジャー)

11:F/V Converter, Envelope Follower, Gate Detector

12:Analog Sequencer

13:Quantizer

14:Gate Utility(Pulse Shaper, AND, OR, Not 等)

15:メーター

16:リバーブ

17:Vc Switch(Bidirectional)

18:LED 取り付けセット

19:Multiple Jack

20:Multi Filter Bank with Envelope Follower(=ボコーダーの解析/再合成モジュール)

21:MikCV(ミクシブ=初音ミクを CV コントロールする)

22:ドッペルちゃん(ひとつの音源を和音で鳴らす)

23:シンコペイティッド・クロック(Analog Sequencer のシンコペフレーズを小節同期させる)

どれも気になる面白そうなモノばかりですが、この中でいち早く手を付けたのが21番の「MikCV(ミクシブ)」だったのです。安西さんのブロマガでも「MikCV(ミクシブ=電圧制御初音ミク<仮称>)モジュール構想」として、そのコンセプトが書かれていたのですが、その後の詳細なしに、いきなり動作しているビデオがUPされたのでビックリでした。

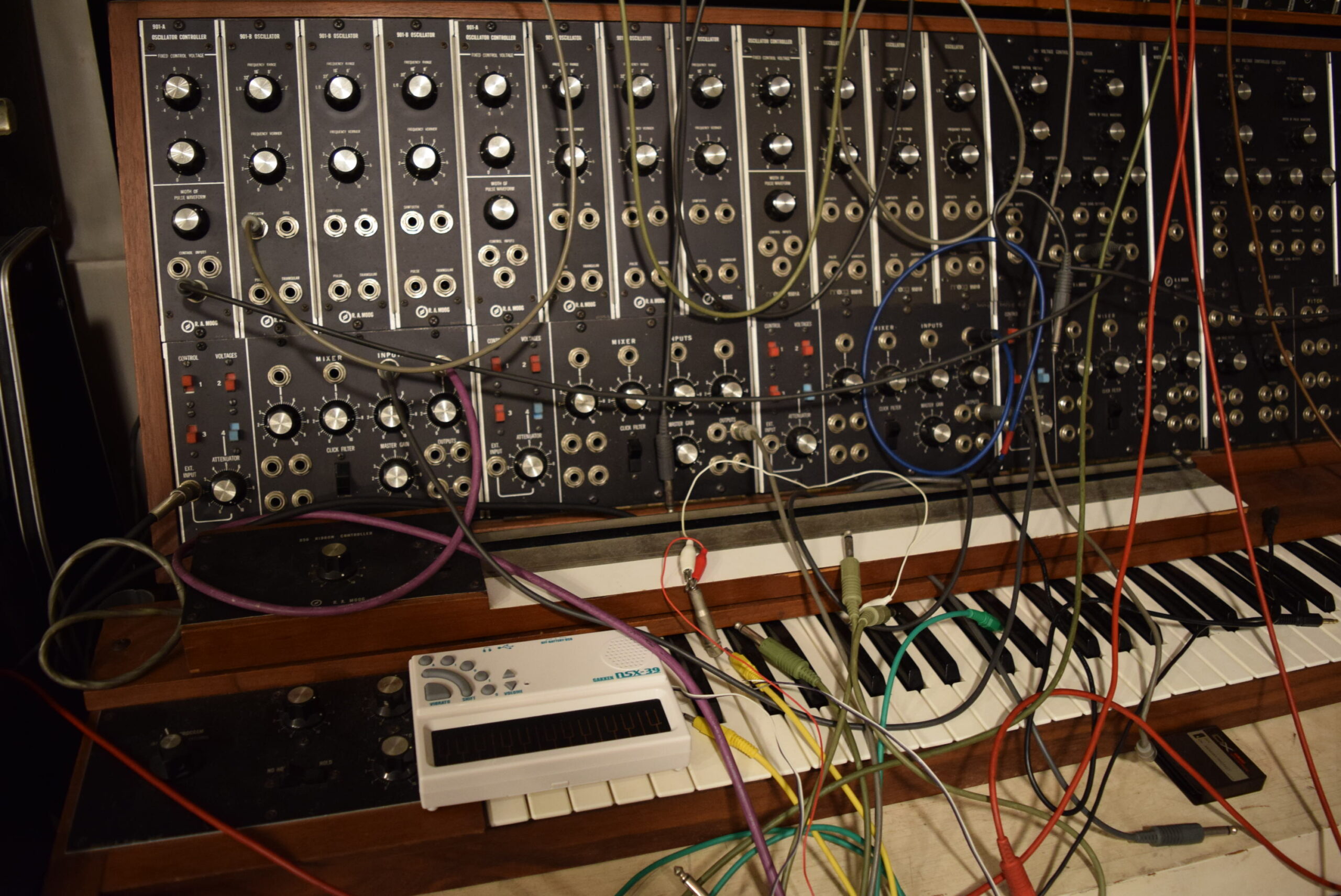

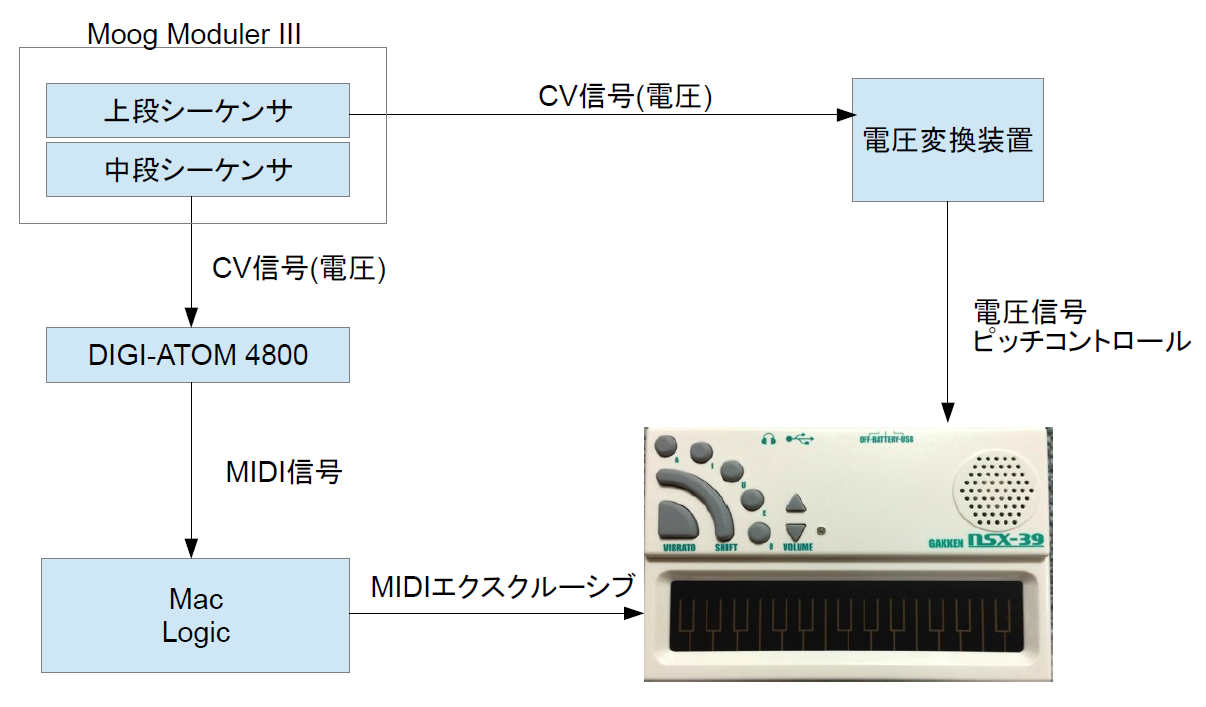

Moog Modular IIIcにポケット・ミクを接続したMikCVのシステム

「単純なことしかやってないのに、何で、みんなこういうことやらないのかなぁ?」と安西さんはおっしゃってましたが、そんなことできる人、日本中を探したってそうそういませんよね……。

安西さん、入鹿山さんは、今後アナログシーケンサも作っていくそうですが、とりあえず、安西さん所有のMoog Modular IIIのアナログシーケンサを利用してポケット・ミクをコントロールしたというのがさっきのビデオ。つまりMoog Modular IIIはシンセサイザとしてではなく、単にシーケンサとして動いているわけですね。

ちなみに、このMoog Modular III、世界にも数えるほどしかない貴重な機材なので中古で入手と言っても、そう簡単にいくものではありません。仮に購入できるとしても数百万円以上はするでしょうから、誰でも気軽に使うというわけにはいきません。ただし、このアナログシーケンサを含めたMoog Modular III全体をPC上で再現するソフトとしては、ArturiaのModular V2といったものがあるので、興味のある方は試してみると面白いと思いますよ。

そのMoog Modular IIIのシーケンサは8ステップで、上・中・下と3つの独立したものが同期する形で動作するようになっています。そのうちMikCVで利用しているのは上段と中段の2つ。上段でピッチをコントロールして、中段で歌詞をコントロールしているのです。アナログシーケンサの構造はここでは割愛しますが、ボリュームを回して電圧を設定し、その指定した電圧で音程などをコントロールするというかなり原始的な機材です。

Moog Modular IIIcのアナログシーケンサ部分。各ツマミを使って音程をコントロールする

つまり発生する電圧でポケット・ミクを歌わせているというわけなのですが、どうすればそんなことができるのでしょうか?

ポケット・ミクから電圧入力用の端子をケーブルでひっぱり出している

「ポケット・ミクの内部を開けて、スタイラスのセンシング部分を見てみると、電圧を受けて音程を指定できる構造になっているんです。さすがにMoog Modular IIIのシーケンサの電圧がそのまま受けられるわけではなく、+と-を反転させたり、電圧の幅を変えるなどの仕掛けが必要でしたが、変換器を通すことでアナログのまま制御できるようになりました」と話すのは入鹿山さん。

「中段のシーケンサの信号をMIDIに変換した上で、これを元にして歌詞を指定できるようにしました」と話すのは安西さん。

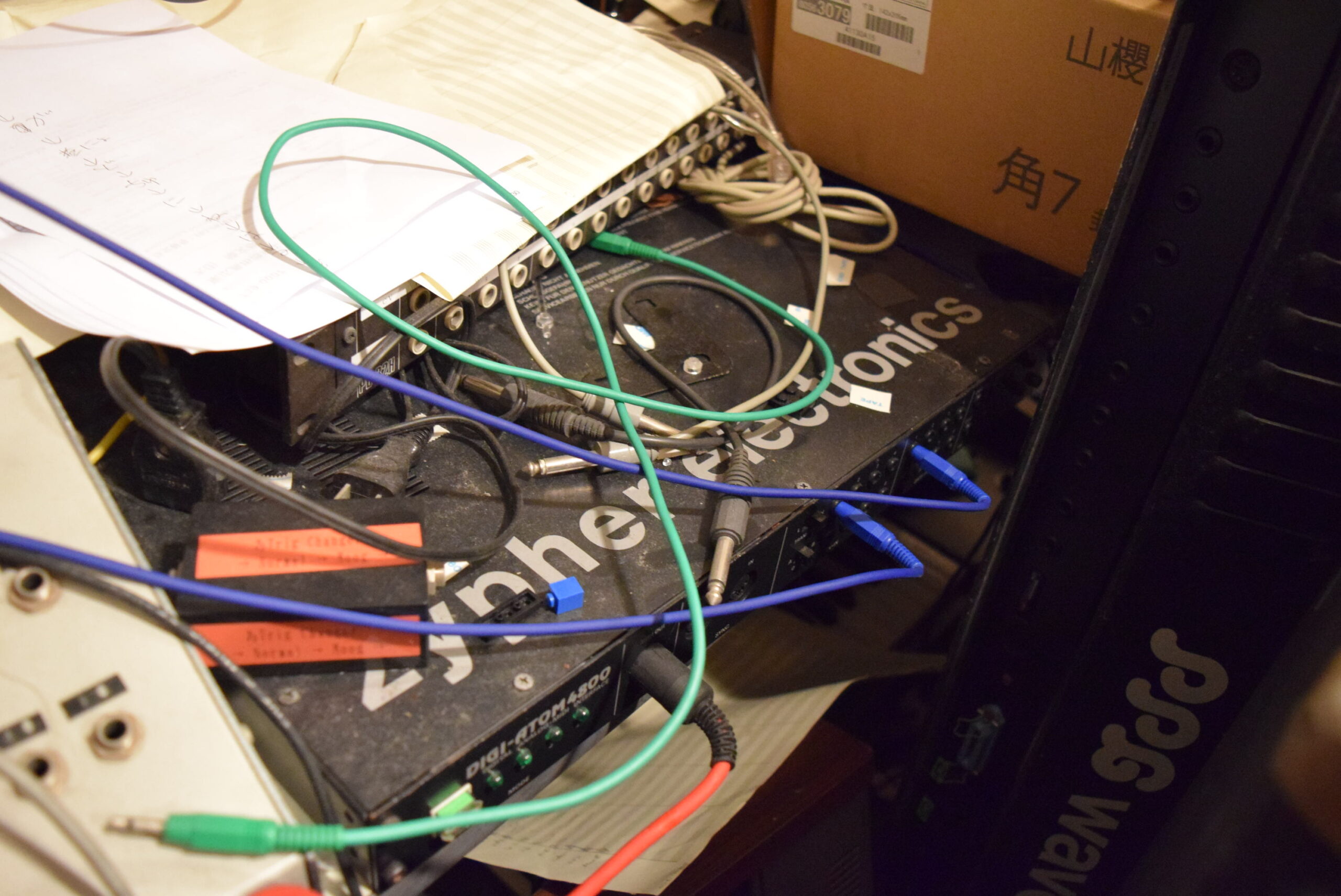

安西さんの機材の山に埋もれていたCV-MIDI変換器、DIGI-ATOM 4800

電圧で音程が変えられるのはなんとか理解できるとして、なぜ歌詞の指定までできてしまうのかは、かなり謎です。ここを詳しく聞いてみたところ、ちょっと分かってきました。

「まずDIGI-ATOM 4800という昔の機材を使ってCVをMIDIに変換します。その上で、音程ごとに『ニ』、『コ』、『は』、『ちゅ』といった具合に歌詞を割り当てるのです。歌詞は単純なノート信号でコントロールすることはできないため、これをいったんLogicに読み込ませた上で、歌詞を表現するMIDIエクスクルーシブデータに変換。さらに、そのMIDIエクスクルーシブデータをUSB経由でポケット・ミクに流し込むことで、Moog Modular IIIのツマミを動かすことで、歌詞を変えられていたわけですね。

お二人の説明を元に図で表すとこんな感じでしょうか……。“壮大なスケールで行われた、世にもバカバカしい実験”ともいえる(!?)安西さん、入鹿山さんによるMikCV。今後、アナログシンセサイザ、アナログシーケンサの開発、制作がどうなっていくのかを、楽しみに、そしてのんびりと注目していこうと思っています!

【関連記事】

PCとのUSB接続で威力100倍、ポケット・ミクの実力を探る

Mellotronを24/96で収録して再現したSuper Manetronの開発舞台裏

【関連サイト】

アナログシンセを作って弾くテレビ(安西さんのブロマガ)

コメント