先日の記事「約30年ぶりのRolandのアナログシンセ、JD-Xiが5万円台で登場」でも紹介したRoland初のミニ鍵盤搭載のシンセサイザ、JD-Xi。2月5日の製品内覧会で行われたテクノポップなデモ演奏はとってもよかったし、ここで公表された国内での市場想定価格は税抜きで5万円前後とのことですから、本気で欲しくなってしまいました!

アナログシンセ1系統+デジタルシンセ2系統+ドラムマシンという構成で、ボコーダー機能を装備し、シーケンサも内蔵してこの価格ですから、発売当初は予約殺到でなかなか入手しづらそうですね。製品内覧会を受けてのJD-Xi記事は他メディアでもいろいろと取り上げているようですが、DTMステーションとして気になるのは、これをPCと接続するとどのように見えて、どう活用できるのか、という点。そこでちょっとマニアックではありますが、DTM的視点から見てJD-Xiはどんな機材なのか見ていくことにしましょう。

JD-XiにPCをUSB接続して、どう使えるのかをチェックしてみた

個人的にもかなり興味のある機材なので、製品内覧会後、「発売前に少し貸してもらえないか?」と打診してみたのですが、「まだプロトタイプの数が少なく、イベントでの展示なども頻繁にあるので、製品発売までは難しい」とのお返事。とはいえ、やはり試してみたかったので、Roland社内に機材が置いてある日に自分のデスクトップPCを持って伺い、JD-XiとUSB接続をしていろいろと試してみたところ、かなりよくできた機材であることが見えてきました。そうMIDIでのコントロールはもちろん、アナログシンセの音も含めてJD-Xiのサウンドをノイズレスでレコーディングすることができ、PCのDAWとJD-Xiの同期演奏も可能など、何でもアリという仕様なんですよ!順番に見ていきましょう。

3月に発売が予定されているJD-Xi。国内での市場価格は5万円前後(税抜き)の見込み

改めてJD-Xiについて簡単に紹介すると、これはRolandとしてSH-101以来かJUNO-106以来かという約30年ぶりに登場したモノフォニックのアナログシンセを搭載したシンセサイザ。とはいえ、単にアナログシンセというだけでなく、INTEGRA-7のSuperNATURALシンセとほぼ同等の機能を持つデジタルシンセも2パート同時に使うことができ、さらにPCMドラムキットも装備したという、小さいのにさまざまな機能を装備したマシンになっています。

鍵盤の上に並ぶ16個の光るパッドを利用してTR-808風なリズム入力が可能であったり、本体に標準装備されるグースネック・マイクを使うことで、ポリフォニックのデジタルシンセにおいてボコーダー効果を得ることも可能です。またこのマイクを使用することで、ボコーダーだけでなく、内蔵エフェクト機能によってさまざまなボイス処理も可能で、オート・ピッチによるロボットボイスの実現なんかも楽しいところです。

さて、そのJD-Xiのリアパネルを見ると、USB端子があり、これをWindowsでもMacにでも接続することが可能になっています。出荷初期状態ではMIDI Genericモードとなっているので、ドライバをインストールすることなく、即MIDIデバイスとして認識してくれます。これにより、DAWを起動すれば、MIDIの外部音源としてJD-Xiを鳴らすことが可能だし、JD-Xiを演奏すればそのMIDI信号がPCへと送られるため、リアルタイムレコーディングを行うことも可能となります。

USBのドライバモードをデフォルトのGENERICからVENDERへと変更で本領発揮する

しかし、JD-Xiが本領を発揮するのはGenericモードからVenderモードへと切り替え、PC上にJD-Xiのドライバを入れてからなのです。これによって、PCからはJD-XiがMIDIだけでなくオーディオインターフェイスとしても見えるようになり、さまざまな連携が可能になるのです。そこで、ここから先は、このドライバを入れて接続した状態で見ていくことにしましょう。

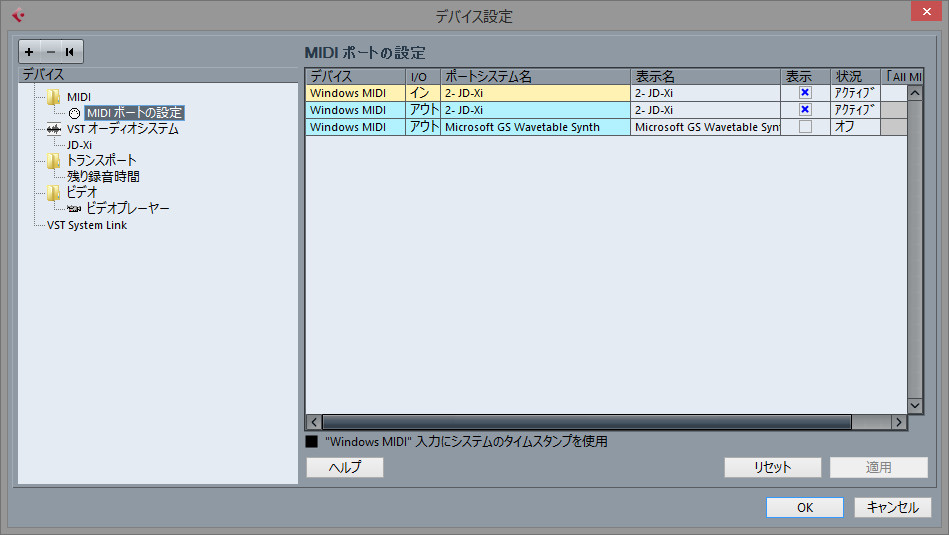

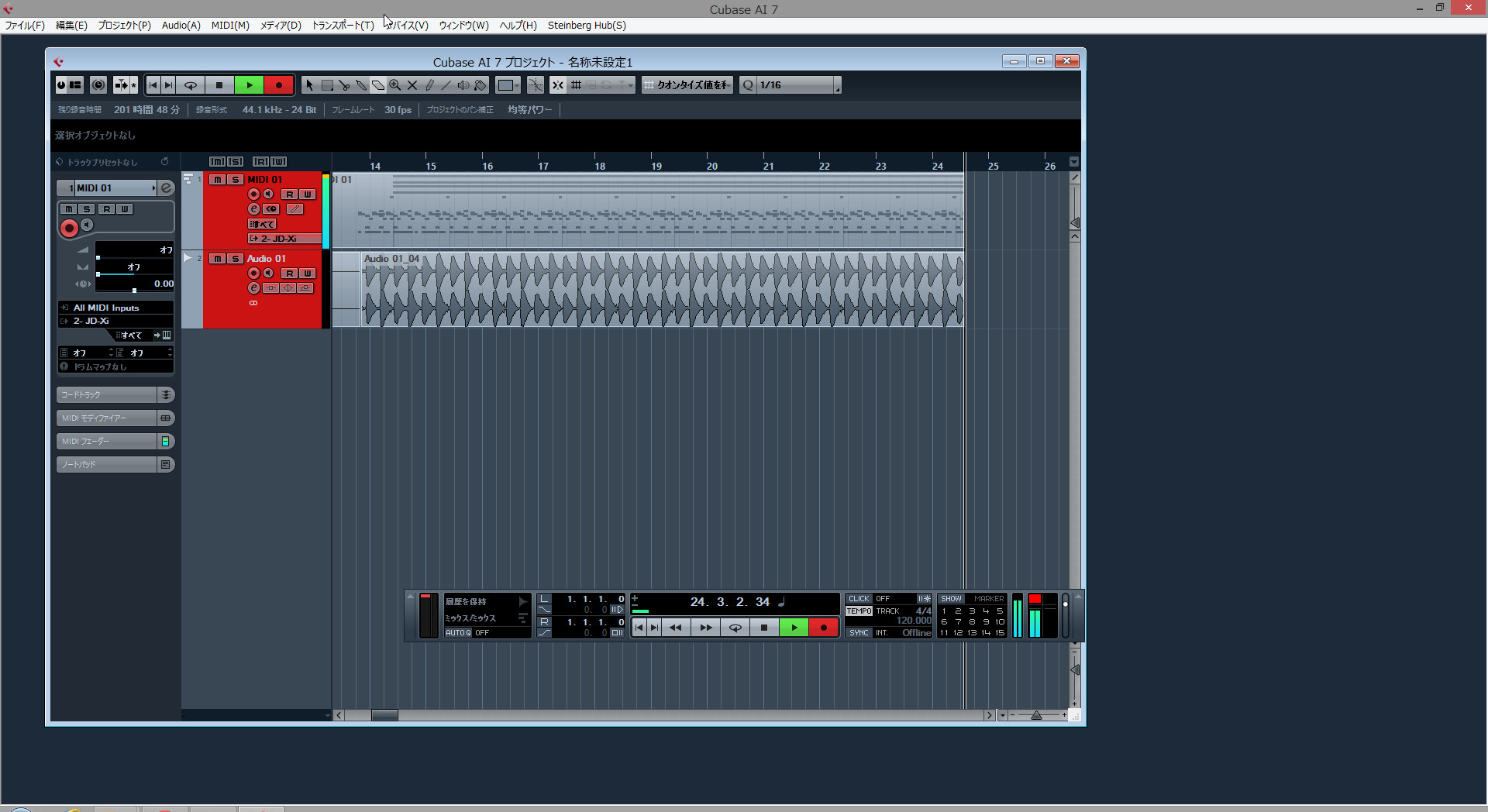

MIDIの入出力としてJD-Xiが見えるので、すぐにMIDIシーケンサとしてPCを活用することができる

まずCubaseやSONARなどのDAWを起動し、MIDIトラックでデータを入力するとJD-Xiを鳴らすことが可能になります。この際、MIDI 1chがDigital Synth 1、MIDI 2chがDigital Synth 2に、そしてMIDI 3chがAnalog Synthに割り当てられているほか、10chはドラム音源となっています。そう4パートのマルチティンバー音源としてJD-Xiが使えるわけです。

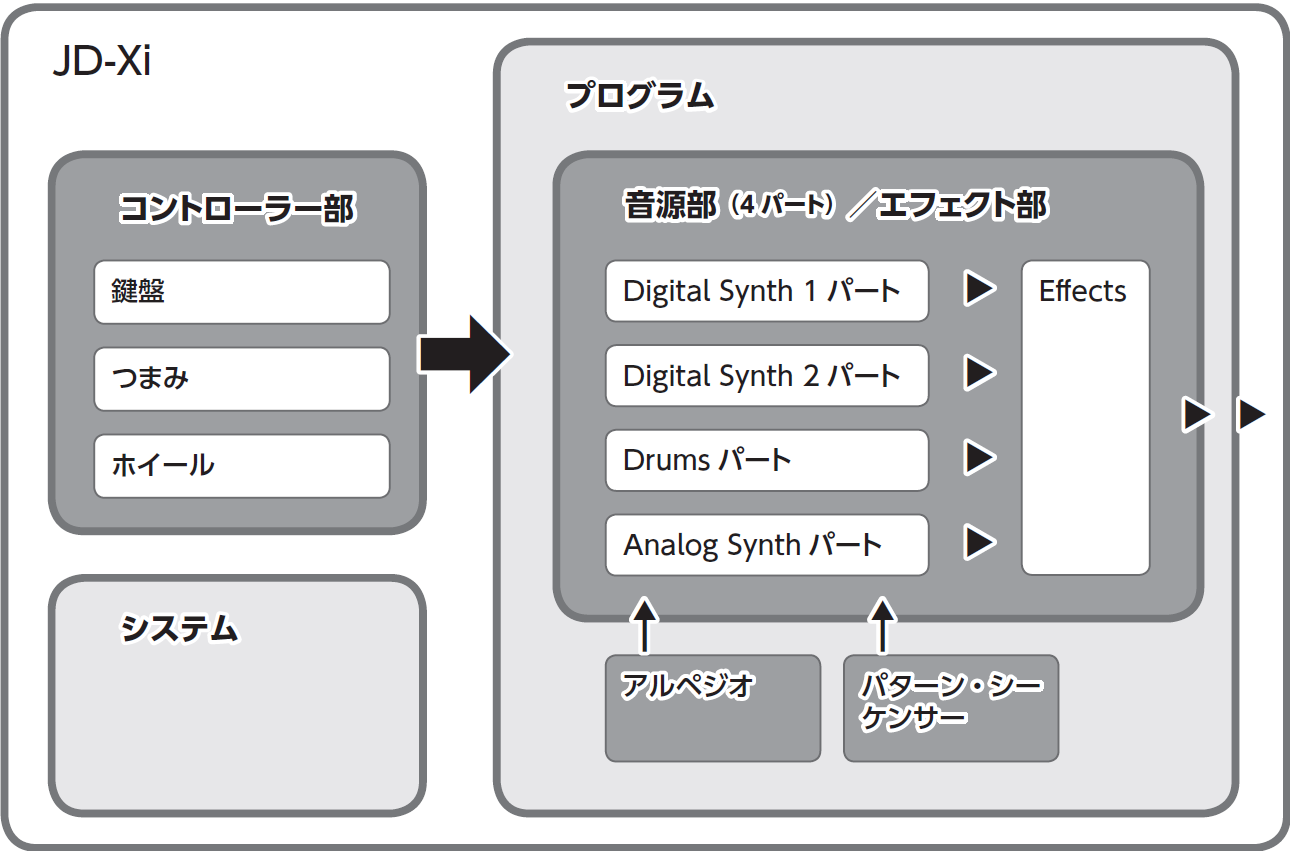

JD-Xiのシステム構成。4パートある音源部の1パートとしてアナログシンセが位置付けられている

デジタルシンセ・パートとしては2つ分で同時発音数が64、またドラム・パートも単体で同時発音数64となっています。それとは完全に独立する形でモノフォニックのアナログシンセがあるので、合計すると最大同時発音数は129という計算になるわけですね。JD-Xiのシーケンサを使うことでも、4パートを同時に鳴らすことは可能ですが、やはりPCからコントロールすると圧倒的に扱いやすくなりますね。

Tx Edit DataをONに設定することで、JD-Xiで操作した情報がMIDIでPCへと送られる

またJD-Xiの設定画面を見てみると「Tx Edit Data」というものがあるのですが、これをONにするとJD-Xiのフィルターやエンベロープ、LFOなどのパラメータを触ったデータが、そのままPCへと送られるようになります。つまりこれをリアルタイムレコーディングすれば、そのままコントロールチェンジ情報としてMIDIトラックに記録されていきます。その後、これを再生してJD-Xiに送り返せば、そのときのノブやボタンの動きを再現することができるのです。

フィルターのノブを操作すると、シンセの音が変わるのはもちろん、MIDIコントローラのような役割も果たす

まあ、ここまではMIDI接続でもできる当たり前のことではあるのですが、ここで1つチェックしておきたいのはMIDI 3chのアナログシンセにおいても、ノート信号だけでなく、フィルター、アンプ、エンベロープ、LFO……といった情報をすべてやりとりできるということです。音を聴いてみると、確かにアナログ独特の太いサウンドを出す音源であり、中枢部はアナログ回路でできているけれど、そのアナログ回路をコントロールする部分はデジタルで制御しているため、MIDIでのやりとりが可能となっているのです。

JD-Xiの操作子を動かした情報がCubaseに記録されているのがわかる

KORGやArturiaのアナログシンセもノート信号だけではUSBからMIDIコントロールが可能になっていますが、JD-Xiにおいてはほぼすべてのパラメータを記録できるというのは、非常に扱いやすいですね。そうした仕組みであるからこそ、JD-Xiではアナログシンセの音色もプリセットがあり、自分で作った音色も記憶できるようになっているんですね!

Clock SourceをUSBに設定すると、PCからのMIDIクロックでJD-Xiのシーケンサが同期するようになる

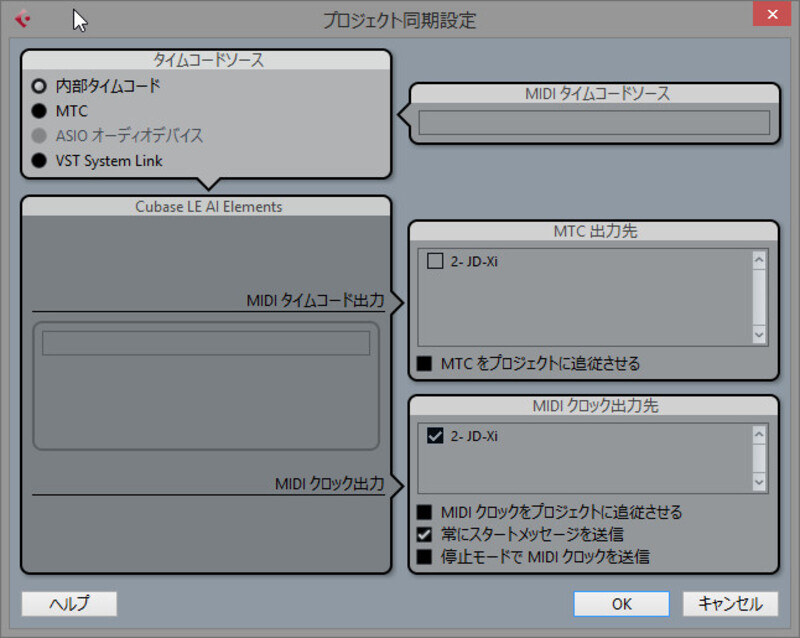

さて、このMIDI信号のやりとりにおいて、演奏情報だけでなく、同期情報のやりとりができるのも大きなポイントとなっています。ここでやり取りができるのはMIDIクロック。PCのDAW側からMIDIクロックを送出できる設定にしておく一方、JD-XiのSync ModeをMASTERからSLAVEに、またClock SourceをMIDIからUSBに切り替えてシーケンサのプレイボタンをON。

PC側はJD-XiのMIDIポートへMIDIクロックを送出するように設定

この状態で、DAW側をスタートさせると、DAWのテンポに同期する形でシーケンサを動かすことができるわけです。予めカッコいいシーケンスパターンもいろいろ用意されているので、これをPCと連動できるのは楽しいですよ。

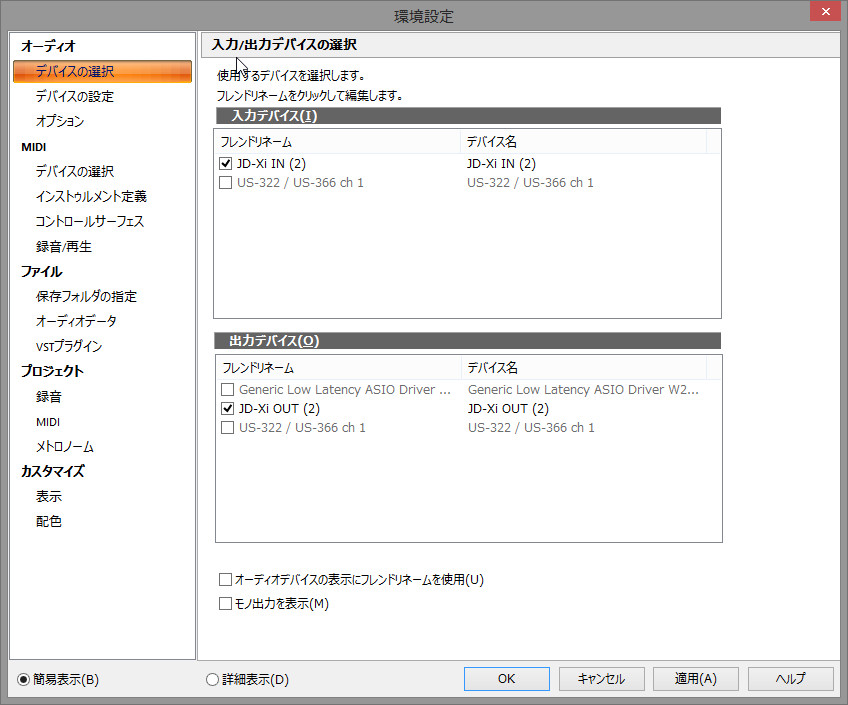

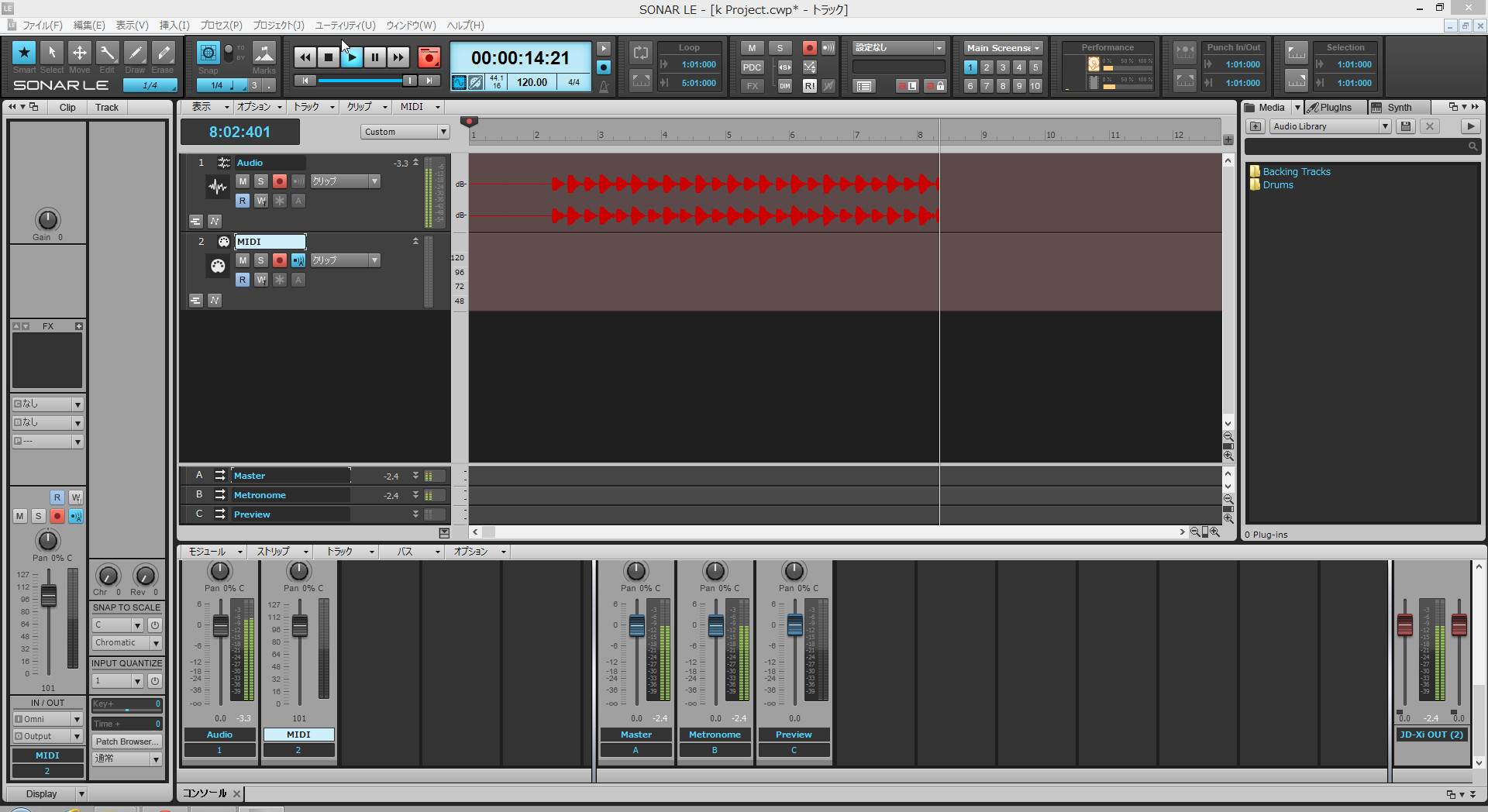

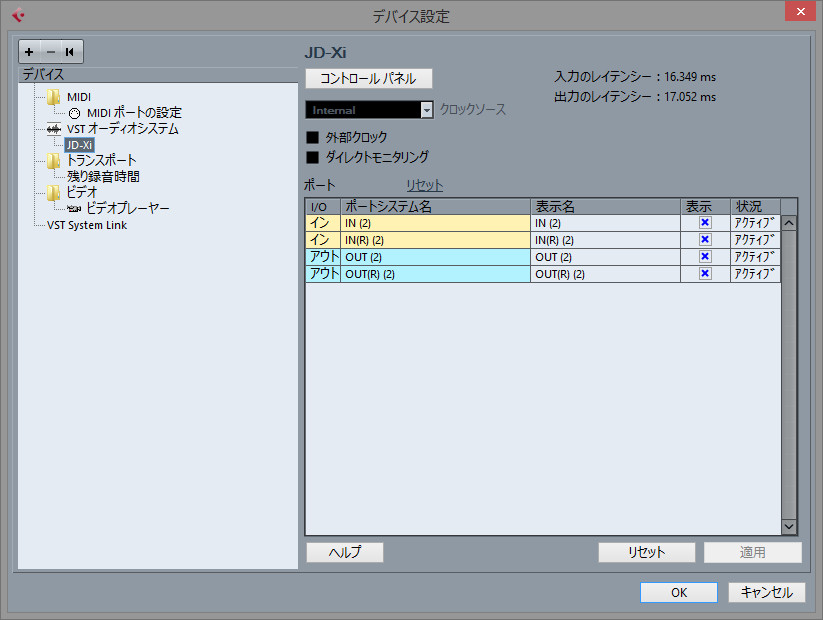

SONARで見ても、JD-XiがASIOの入出力を持つオーディオインターフェイスとして認識されている

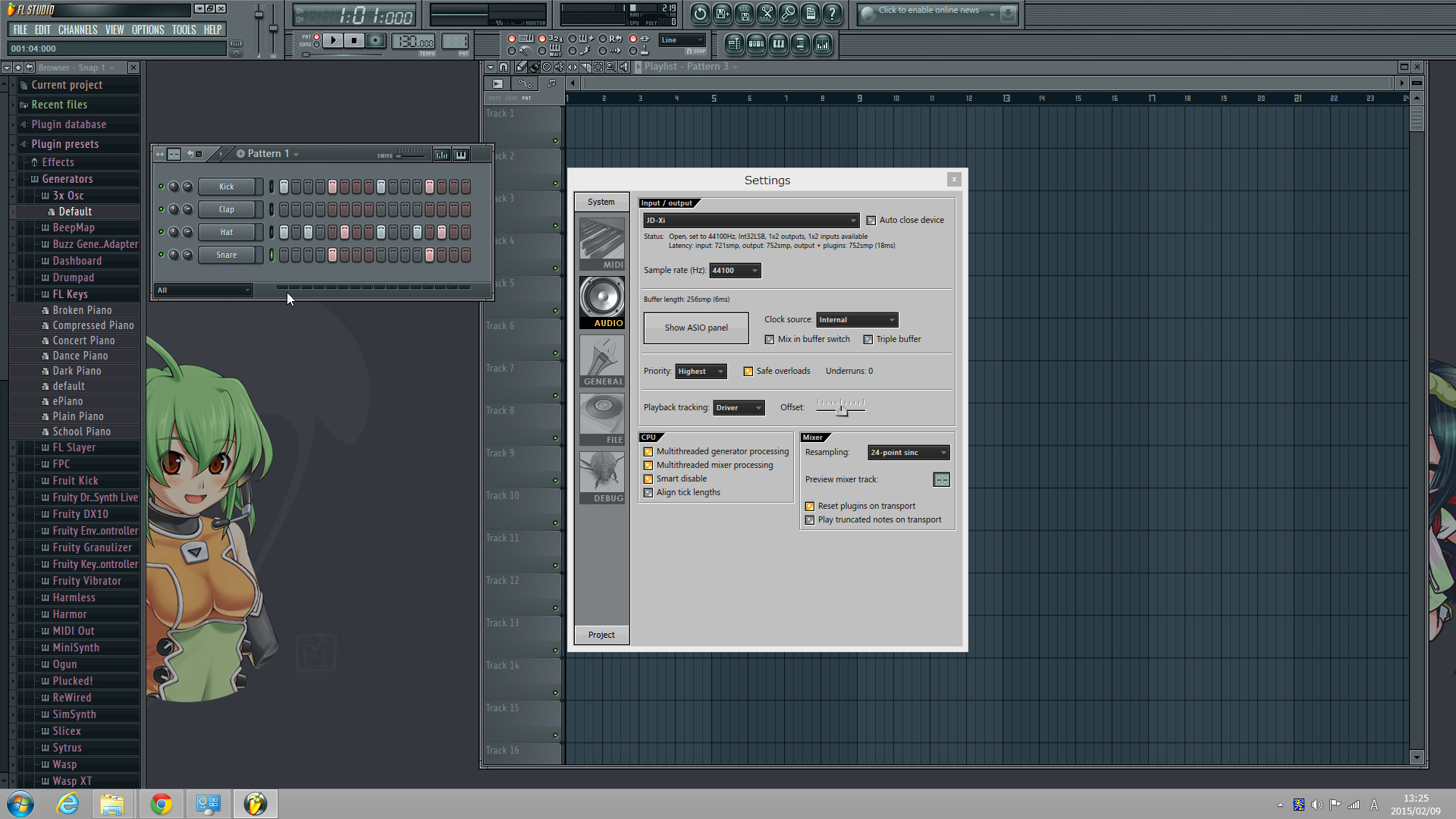

さらにDTM視点で考えたときに、USBでPCとJD-Xiを接続して大きいのはMIDIだけでなくオーディオのやりとりができる、という点です。そう前述のとおり、JD-Xiがオーディオインターフェイスとして見え、WindowsならASIOが、MacならCoreAudioのデバイスとして見えるのですが、これはどういう意味を持つのでしょうか?

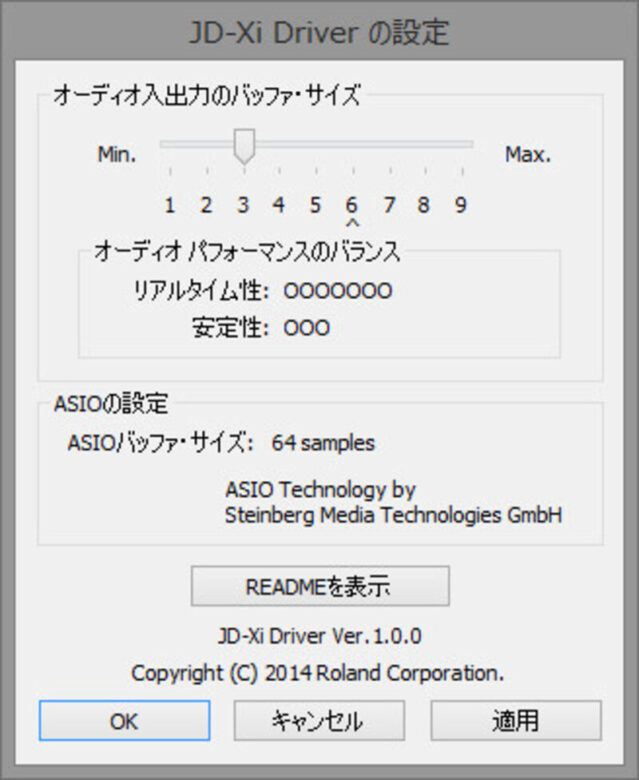

Rolandのほかのオーディオインターフェイスと同様、バッファサイズなどの調整も可能

サンプリングレート的には44.1kHz固定とはなりますが、DAWとJD-Xiが接続されることで、お互いのオーディオ信号をデジタルのままやりとり可能になるのです。つまり、JD-Xiから出てくる音をD/Aを介さずに、そのままPCへレコーディングできるため、音質を劣化させることなく、ノイズレスのサウンドで取り込むことができるわけですね。

アナログシンセも含め、ノイズレスでのレコーディングが可能になる

でも「デジタルシンセやリズムマシンは分かるけれど、アナログ音源はどうなるの?」という疑問を持たれる方も多いでしょう。結論からいうと、これも高品位なサウンドでレコーディングできてしまうんですよ。というのも、JD-Xiはオシレーター部分、フィルター部分は確かにアナログ回路でできているけれど、アンプ、エンベロープなどはデジタル回路で構成されているため、出口部分ではデジタル化しているために、PCへもこのデジタル化された音を取り込むことができるわけです。

FL StudioでもJD-Xiとしっかりやりとりすることができ、アナログシンセもレコーディングできた

実際に音を聴いてみると分かるのですが、アナログシンセは確かにアナログの音としてレコーディングされているんですよね。これは非常に手軽だし、面倒な配線をすることなく、キレイに録れるというのは大きな魅力だと思いますよ。

SONARで録音した状況。このデータをJD-Xiから再生させることで、D/A部分も含め、JD-Xiそのものの音を再現できる

では反対にPCからJD-Xiにオーディオ信号を送るとどうなるのでしょうか?これは単純に、JD-XiのD/Aを通じて音が出てくる形となります。つまりメイン出力にモニタースピーカーを接続したり、ヘッドホンから音を聴けば、PCからの音をそのまま鳴らすことが可能です。もちろん、この際にJD-Xiの音を鳴らすことも可能です。

つまり、PC側でオケを鳴らし、それに重ね合わせる形でJD-Xiをプレイするといったことが可能になり、この際にオーディオインターフェイスは不要だし、ミキサーを介すことなく、JD-XiのみでOKというのはとっても手軽です。ライブを行うのに、ノートPCとJD-Xiだけを持ち込んで……といったことも気軽にできそうですね。

入出力はあくまでも2IN/2OUTなので、ボーコーダー入力部へ直接信号を送ることはできない

なお、ここで1つ気になるのが、JD-Xiのマイク部分について。もし、USBからオーディオを送って、マイク入力の代わりにできると、ボコーダーの自動演奏も可能になるのでは……と考えたのですが、これは残念ながらできないようです。そうPCから見てJD-Xiは2IN/2OUTのオーディオインターフェイスであり、出力先をマイク部分にするといった設定ができないからです。

ただしJD-Xiにはボコーダー等の入力をマイクからでなく、アナログのライン入力で受けるということも可能になっているので、別途オーディオインターフェイスを用意し、そのアナログ出力をJD-Xiのアナログ入力に接続する……といったマニアックなルーティングも可能になっているわけです。

以上、JD-XiのUSB周辺にのみフォーカスを当てて紹介してみましたが、いかがでしょうか?個人的には、アナログシンセをPCと連携させる上でベストなソリューションではないかと思っています。品薄で入手しずらくはなると思いますが、早く試してみたいと待ち遠しく思っているところです。

【価格チェック】

◎Amazon ⇒ JD-Xi

◎サウンドハウス ⇒ JD-Xi

【関連情報】

JD-Xi製品情報

コメント

Roland社内に自分のデスクトップPCを持って伺うところのガッは流石です!!素晴らしい!!

僕も買いたいです、次のモデルではシーケンスもアナログ制御だったら面白そうだなと思いました。

はじめまして!いつも楽しみに拝見させて頂いております!!

この記事を拝見してから、JD-Xiを購入したのですが、ちょっとわからない事があったので質問させてください!!

DAWはstudio oneを使っているのですが、MIDIラックでjd-xiの音を鳴らしていたのですが、バウンスをしたら波形が現れず一切音が入っていませんでした。DAW側でオーディオインターフェースをjd-xiにしたらバウンスが出来るようになったのですが、バウンスをする際に毎回メインで使っているオーディオインターフェースからjd-xiに切り替えてバウンスをしなければならないのでしょうか?

それとも何か設定や配線が違うのでしょうか?

今はJD-Xiからい1本モノラルでメインのオーディオインターフェースに繋げて、PCとはUSBで接続している状態です。

てつさん

いま手元にJD-Xiがなく試せていないのですが、近日中にローランドから借りて検証してみたいと思います。

で、もう少し細かく、てつさんのやっている手順を教えてもらっていいですか?なるべくそれに沿ってこちらでも試して、どうすべきかを確認してみますので!

よろしくお願いします。

藤本様

お返事ありがとうございます!

手元に無いのに本当恐縮です。。

こちらの環境ですが、DAWがStudio one3、AIがTASCAM US-366、メインのキーボードはKEYLAB88、それにJD-Xiとなっております。

JD-XiはメインOUTからモノラルでUS-366に繋がっており、さらにUSBでPCと繋がっております。

DAWの設定の所で、US-366とJD-Xiが選べるのですが、US-366にしてある状態です。

(AIの設定の時に出てくる受信元や送信先というのをどうすればいいのかちょっとわからないのですが。。)

JD-Xiはこちらの記事を参考にして、Venderモードにしてあります。

このような感じでMIDIトラックを立ち上げ、JD-Xiを鳴らしてみると音はでます。

記事に書いてあるとおりにCH1、CH2、CH3、CH10とそれぞれ切り替えるとJD-Xiにちゃんと割り当てられて音がでます。

MIDIで打ち込みをして音が出るのを確認し、その後トラックをバウンスすると波形が現れず、バウンスできないのです。

試しにAIをUS-366からJD-Xiに変えてからバウンスをすると、今度はちゃんとバウンスが出来ました。

説明が上手く出来ず、あまり参考にならない気がしますが、どうぞよろしくお願い致します。

てつさん

いまオーディオインターフェイスは別のものを使いましたが、試してみたところ、バウンス、問題なくできました。

ひとつずつチェックが必要そうですが、まずUS-366はうまく動いてますよね?つまり、オーディオトラックを作成した状態で、JD-Xiを弾いてみて、オーディオとして録音ができる形になっていますか?もしかして、US-366の入力がしっかりラインになっていないという可能性はないでしょうか?

これを確認した上で新規トラックにバウンスを選択し、入力をLのみ(モノラルが接続されているほう)に設定すれば、うまくいくはずなのですが…

藤本様

ご連絡ありがとうございます!!

今ちょうど試しているのですが、US-366の入力はラインになっていますが、オーディオとして録音が出来ません。

オーディオトラックを作成してもレベルが振れず、MIDIトラックは信号がきていて音が出る状態になっております。

藤本様

続けて失礼します。

DAWの方での入力、出力の設定が上手く行っておりませんでした。。。

無事にバウンスする事が出来ました!

本当に助かりました!

ありがとうございます!!

藤本様

続けて失礼します。

DAWの方での入力、出力の設定が上手く行っておりませんでした。。。

無事にバウンスする事が出来ました!

本当に助かりました!

ありがとうございます!!

藤本様

続けて失礼します。

DAWの方での入力、出力の設定が上手く行っておりませんでした。。。

無事にバウンスする事が出来ました!

本当に助かりました!

ありがとうございます!!

てつさん

無事にうまくいってよかったです。