XG音源と聞いて「懐かしい!」、「持ってたよ!」という人も多いのではないでしょうか?ちょっと部屋の片づけをしていたら、昔の資料が山ほど出てきたので、DTMステーションの懐かしいネタシリーズとして、ヤマハのXG音源、MU80そしてDTMパッケージであるHELLOMUSICについて振り返ってみようと思います。

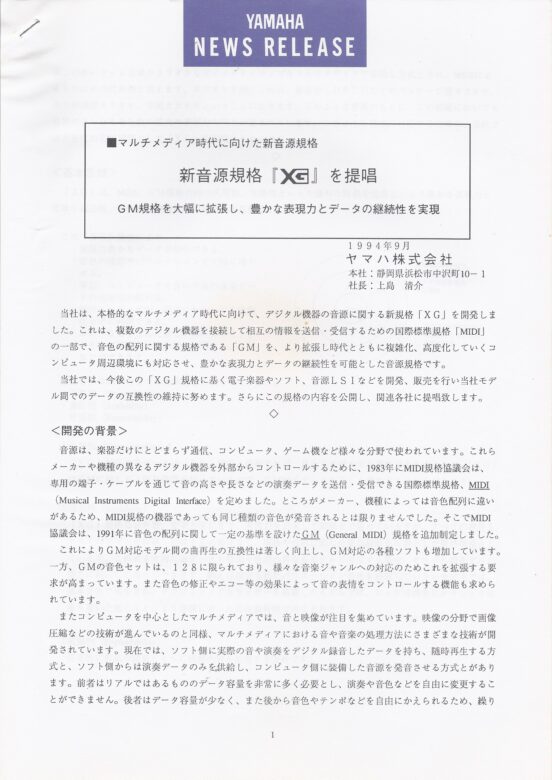

突然のようにヤマハからXGという規格が発表されたのは1994年9月のことでした。プレスリリース(報道発表資料)を見て「ついにヤマハが本気でDTMの世界に入ってきたんだ…」と、すごい意気込みを感じたのを今でも覚えています。もう20年も前のことになりますが、当時の時代背景も含めて、少し掘り起こしてみましょう。

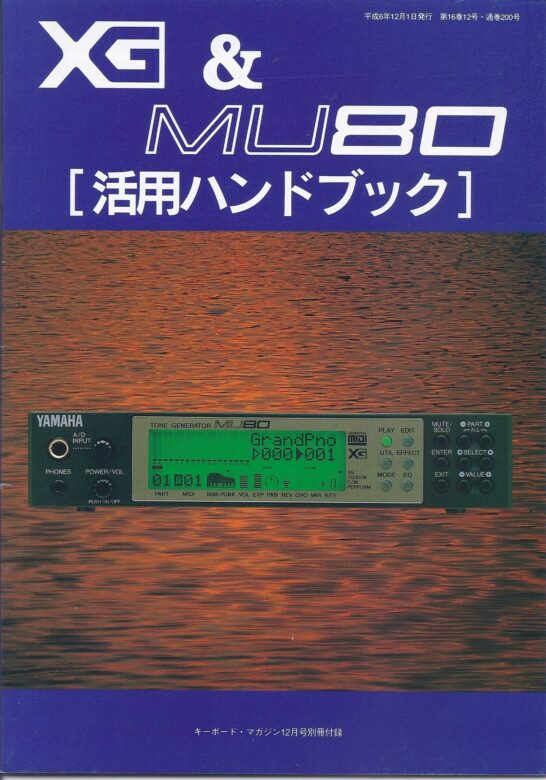

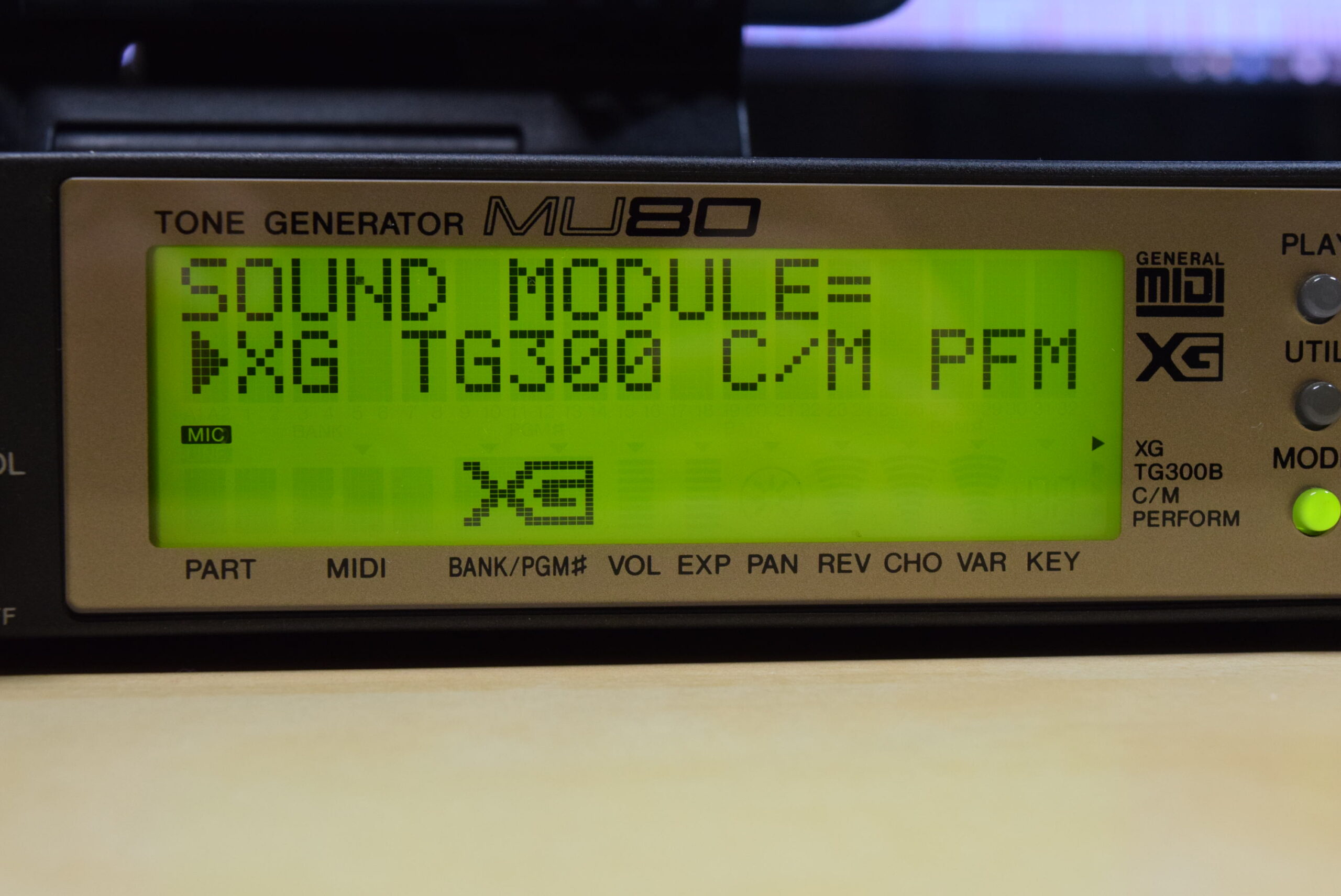

1994年9月に発表され、同年12月発売となったヤマハのXG音源の第1弾、MU80(当時のパンフレットより)

1994年といえばWindows 95が出る前年。Windows 3.1は登場していたものの、まだそれほど広くは普及していなかったし、インターネットが一般に広まるよりも前の時代です。NECのPC-9801がまだ使われつつ、DOS/Vマシン上で動くWindows 3.1と漢字Talk 7時代のMacとがシェアを競い合っていた時代ですね。

DTMにおいては1988年にミュージくん、1989年にミュージ郎を出して市場開拓を始めたローランドが全盛期を迎えていました。とくに1993年に発売したGS音源のSC-55mkIIが大ヒットとなり、パソコン通信のNIFTY-ServeのFMIDIやPC-VANのSIGミュージシャンズ・スクエアなどが盛り上がっていた時代です。

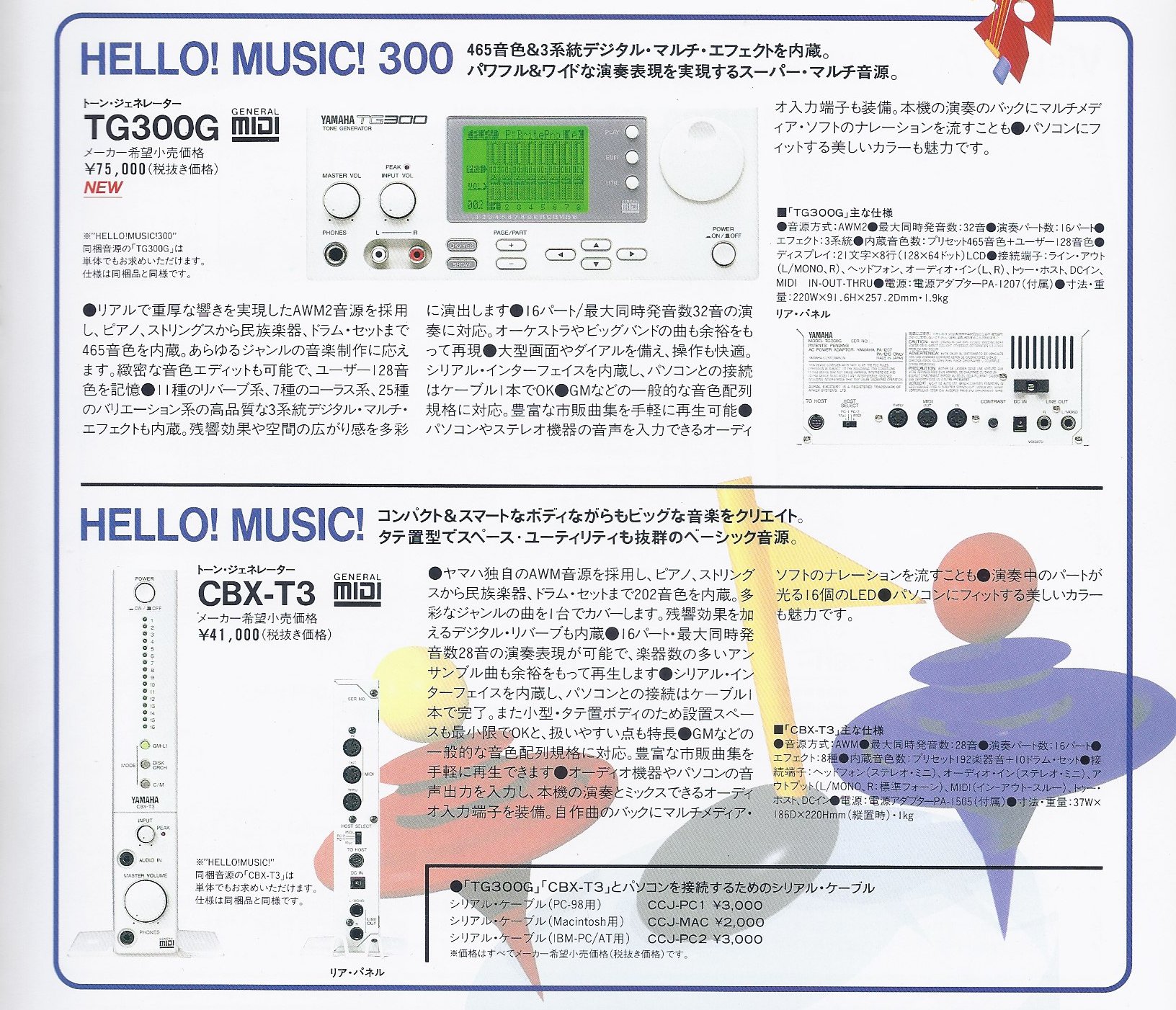

XG登場以前に出していたヤマハのHELLO!MUSIC!シリーズ

もちろん、その状況に対してヤマハも仕掛けはしていました。1991年に業界初のGM音源としてTG100を出し、1992年にはコンピュータ・ミュージック・システム、CBXシリーズとして、HELLO!MUSIC!を発売。ここにはTG100を簡素化した音源CBX-T3を採用するとともに、MIDIシーケンスソフトをセットにしてミュージ郎へ対抗したのです。さらに、隠しモード?的なGM-Bモードという名前のGS音源モードを備えたTG300をリリースするなど、頑張ってはいたものの、ミュージ郎の圧倒的な人気にはなかなか太刀打ちできない状況だったんですよね。

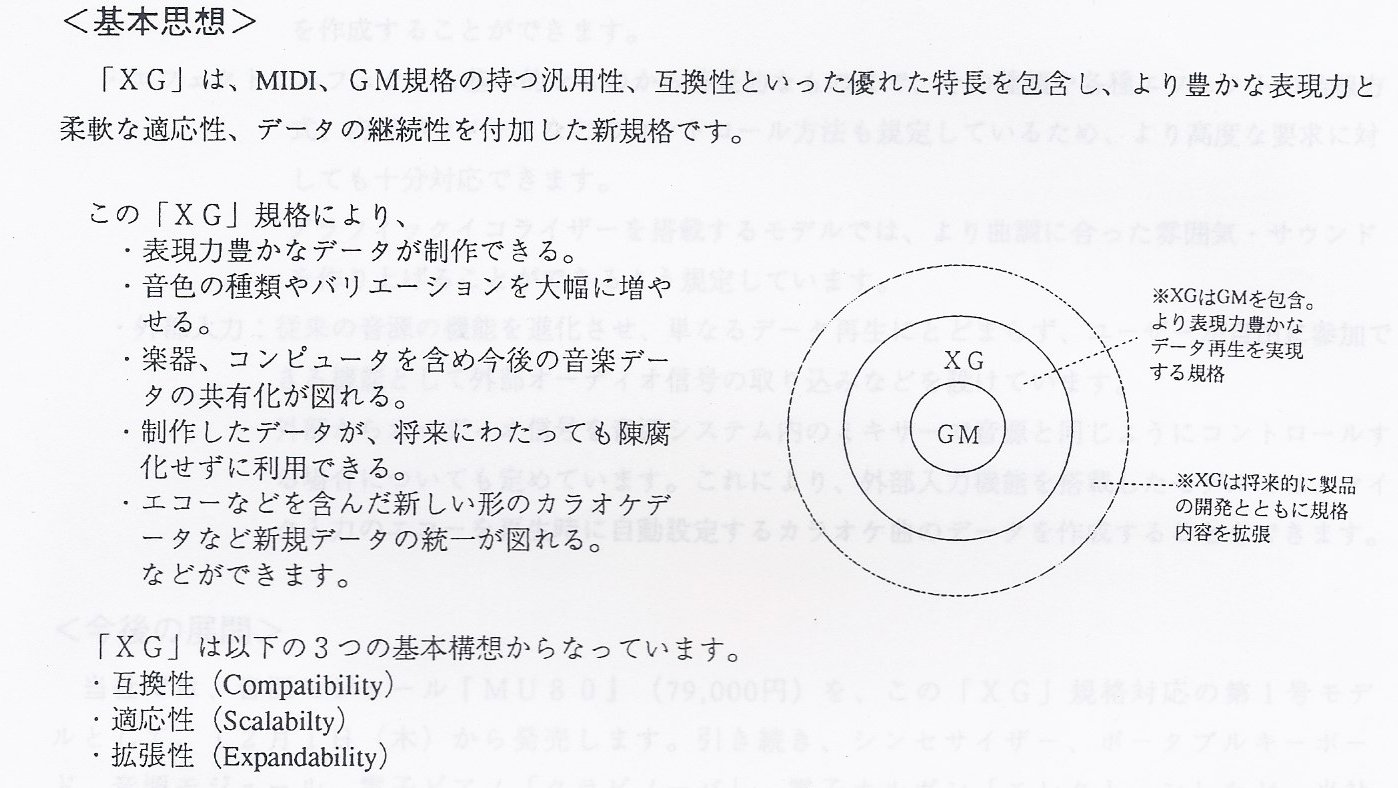

突然のようにXG規格がヤマハから発表された。これはその時のプレスリリース(報道発表資料)

そこにヤマハが「マルチメディア時代に向けた新音源規格、XGを提唱 ~ GM規格を大幅に拡張し、豊かな表現力とデータの継承性を実現」という発表を行ったのです。12月にXGを採用したMU80を発売する、としていたものの、ややコンセプト的にあ発表内容であり、

・互換性(Compatibility)

・適応性(Scalability)

・拡張性(Expandability)

の3つを柱にして、次世代の音源規格を作った、としていたのです。

まあ、誰の目からもローランドのGS対抗であったことは明らかではありましたが、この発表内容には当然、GSについては一言も触れられておらず、あくまでも各楽器メーカーが合意していたGM(最初のGMだから、今でいうGM Level1ですね)、の上位互換として打ち出されたものでした。

では、そのXGに対応した初代音源であるMU80とはどんなものだったのでしょうか?私も発売と同時に購入し、今でも手元に残している音源でしたが、さすがヤマハが本気で開発してきた音源だけに、かなり強力で画期的な音源でした。

MU80の仕様がまとめられたバイブル的な冊子がキーボードマガジンの付録として発刊された

まず最大同時発音数は64音でMIDI、2系統に対応した32パートという構成。SC-55mkIIの28音、16パートと比較すると大きな魅力でした。さらに、プリセット音色としては

・729ノーマルボイス

・21ドラムキット

の計750音色というもので、SC-55mkIIの355音色+10ドラムキットと比較すると圧倒的なものだったのです。もっとも、ローランドもMU80発売とほぼ同じタイミングで64音、32パート、654音色+24ドラムキットというSC-88を投入してきたので、まさに競り合っていたわけですね。

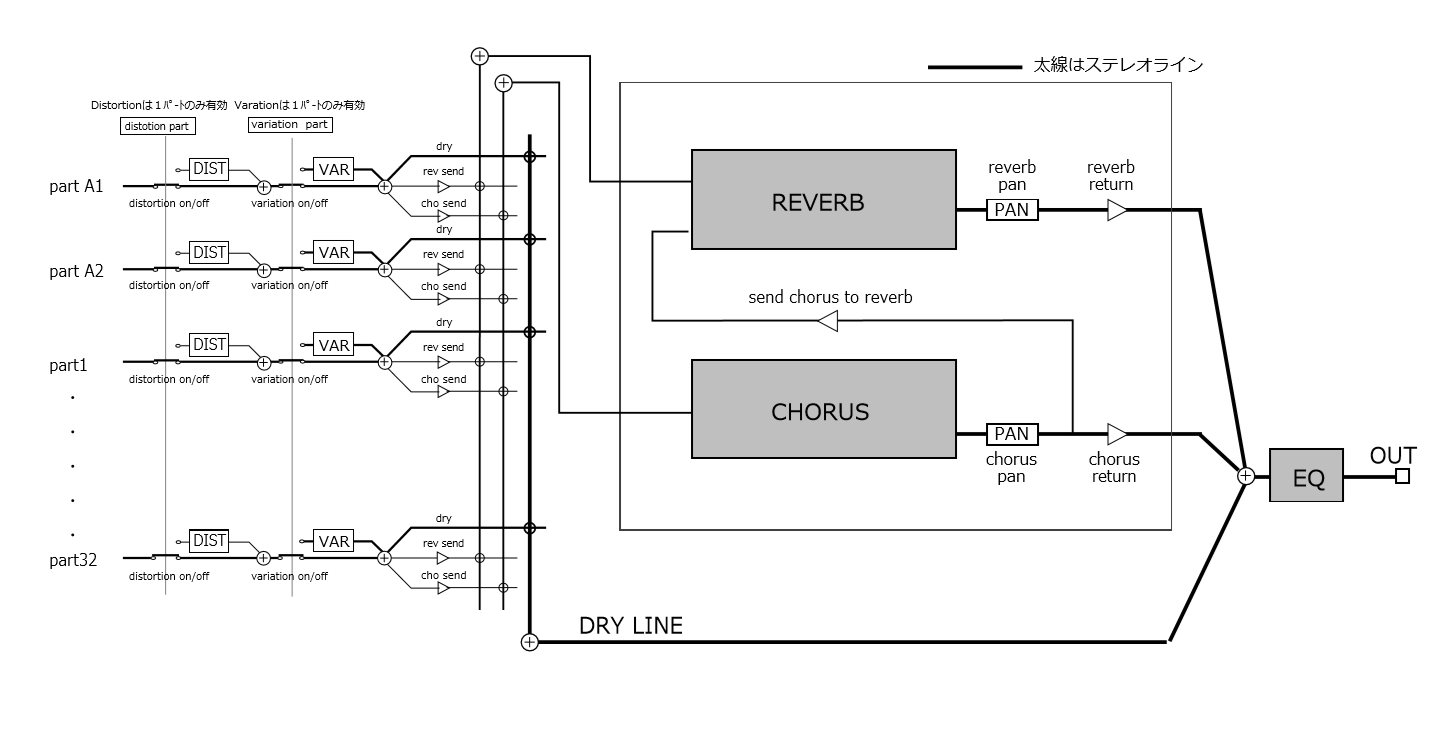

その中でも、MU80が大きくリードしていた点がありました。それがエフェクトです。SC-88でも内蔵エフェクトはリバーブ、コーラス、ディレイくらいしかなかったのですが、MU80にはリバーブ、コーラス、ディレイに加え、完全独立した2系統のマルチエフェクトが搭載されたのです。まさにSPX90を2機搭載したようなもので、「これは使える!」と感激した覚えがあります。

MU80のエフェクトに関するブロックダイアグラム。

2つあるVARエフェクトはこのようにインサーションとして使えるほか、システムエフェクトで使うモードもあった

そうVARIATION TYPEと名付けられたこのマルチエフェクトでは、フランジャー、ゲートリバーブ、オートパン、フェイザー、ディストーション、オーバードライブ、、アンプシミュレータ、ピッチチャンジ、EQ、コンプ……とさまざまなエフェクトを使うことができ、これを任意のチャンネルにインサーションとして突っ込むことができたんですよね。まだDTMにおいてはギターサウンドが非常に弱い時代でしたが、エフェクトとしてディストーションを備えたことで、従来のギターサウンドとは明らかに違うリアルなサウンドが出せたのが特徴的でした。

MU80を音源としたHELLO!MUSIC!シリーズはWindows用、Mac用、MS-DOS用の3種類があった

また、もう一つ、ローランドの音源と明らかに違った仕様となっていたのは、A/D INPUTという2chのオーディオ入力機能を装備していたことです。ここにマイクやギターなどを接続することで、MIDIによるDTMサウンドにボーカルや生のギターサウンドをミックスできるようになっていたのです。ここにリバーブやディストーションなどをかけることで、MU80でスタジオが実現できるというコンセプトだったんですね。しかも、このA/D INPUTの精度は18bit。CDの16bitを上回る精度で取り込んで加工できるという点でも、かなり魅力的に感じたものです。

もっとも、まだUSBの規格も、オーディオインターフェイスなんて製品も登場していない時代。PCとの接続はあくまでもMIDIであったため、ここでいうA/DはあくまでもMU80内で完結するもので、PCに取り込むことなんて不可能だったんですけどね。そう考えると、この20年でDTMはずいぶんと進化したんだなぁ……と、改めて感じてしまいます。

モード切替でTG300にするとGS互換モードとして使えたほか、CM64互換のC/Mモードなども用意されていた

ちなみにXGの音色のバンク切り替えはGSの手法とぶつからないように、MSBとLSBをひっくり返す形となっていました。またMU80にも、TG300に搭載されていたGS互換モードであるGM-Bモードを引き継ぎ、SC-88との互換性も持たせたTG300Bモードが搭載されていました。これによって、GS音源用のデータが来てもうまく鳴るように作られていたのも見事なところでしたね。

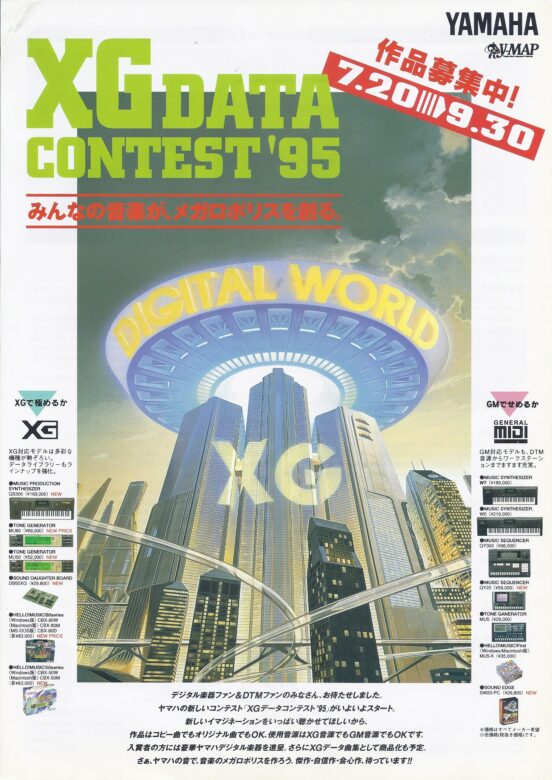

ローランドの「力作コンテスト」にぶつけた「XG DATAコンテスト」も開催された

このXGおよびMU80の登場により、全面戦争に突入した音源シェア争い。その後も下位バージョンのMU50を出したり、さらに上位機種となるMU90、MU100、MU128、MU1000、MU2000といったものをリリースし、ローランドとともにしのぎを削ってきたんですよね。最後のMU2000のころには、ローランドも、ヤマハもGS、XGを前面に打ち出すのはやめて、お互い共通で使えるGM Level2に対応させるなど戦争も収束していくと同時に、プラグイン音源へと主役の座をバトンタッチしていったわけです。

私の手元にあるMU80は今でもしっかり動いてくれる。最新のiPhone6sやCubase8との組み合わせでもバッチリ動作

とはいえ、今でもMIDIで接続すれば最新のCubaseやSONAR、Ability、Studio One……といったDAWでMU80を鳴らすことができますからね。もし、まだ手元にあるという人は、時々引っ張り出してきて鳴らしてみると楽しいと思いますよ。

なお、こうしたDTMの昔話、インプレスから出している電子書籍の3部作、「DTMの原点Vol.1」、「DTMの原点Vol.2」、「DTMの原点Vol.3」でも、いろいろと書いているので、よかったらご覧ください。

【関連書籍】

◎Amazon(Kindle) ⇒ DTMの原点 Vol.1

◎iBook Store(iOS) ⇒ DTMの原点 Vol.1

◎その他デバイス ⇒ DTMの原点 Vol.1

◎Amazon(Kindle) ⇒ DTMの原点 Vol.2

◎iBook Store(iOS) ⇒ DTMの原点 Vol.2

◎その他デバイス ⇒ DTMの原点 Vol.2

◎Amazon(Kindle) ⇒ DTMの原点 Vol.3

◎iBook Store(iOS) ⇒ DTMの原点 Vol.3

◎その他デバイス ⇒ DTMの原点 Vol.3

【関連情報】

MU80オーナーズマニュアル(PDF)

コメント

学生時代、バイトしてXG80買いました。

徹夜で打ち込みしていたあの頃が懐かしい。

今も、DAWインストールしているけど、起動していないなぁ〜

FXは充実してましたが、MU80(1994)はGS音源より音色数を多くするため、波形を細切れに詰め込みすぎて悲しいほどペラペラな出音でした。複数のパートをレイヤーで鳴らさないと音に厚みが出ず、発音数64ながら実質は半分の32程度の使い勝手。今はポータトーンなどの低価格機に搭載されているXG音源であっても、はるかに厚みのある音が出ていて、技術の進歩と時間の流れを感じます。

Cubase8でもバッチr→Cubase8でもバッチリ

記事は面白かったです。ありがとうございました。

一瞬、ついにヤマハから新機軸のニュースかとおもって残念だった。

MU100ユーザですので、記事自体はたのしかったですが、ヤマハさんにもがんばってもらいたいですよね。

MU80は、僕が買った唯一のハード音源で、今でも使えます。

でも、今回の記事を読んで、自分はMU80の良さを全然使いこなせていないなあと思いました。

MU90、今でも使ってます。

ギターエフェクターとしても なかなかだと思います。

ミュージシャンズ・スクエア懐かしいですね。

僕もよくアクセスしていて、ミュージシャンズ・スクエアで出していた自主制作CDには2回ほど参加しています。そのときのバンドメンバーと結婚して、もう20年になります。

な~んか面白い記事と思って読んでみました。

勿論、MU80&P50-Mを当時購入、今も持っていますよ。

当時はE-MU Vintage KEYS Plus、Roland JUNO-60、KORG X5Dも持っていましたね。

それらをMACKIE CR1604に繋いでました。

その前は、KORG MS-20(前期)、その後YAMAHA DX7と購入。

あっ!何か書いているだけでまた欲しくなってしまいます。

夢はモジュラーでしたね。

Roland System100M、KORG PS-3300欲しかった。

当時はSC-55mkⅡ/MU100+X68000+Z-MUSIC(MML)で遊んでいたなぁ。

当時の憧れだったSC-8850とMU2000(中古)を最近購入し、Windows環境のZ-MUSIC(またか)で遊んでいます。

SC-8850は他者のデータ再生用、MU2000は耳コピ&作曲用で、拡張性を考慮して良く纏められたアドレスマップや強力なエフェクタ周りなど、やっぱりYAMAHA-XGは弄っていて楽しい♪