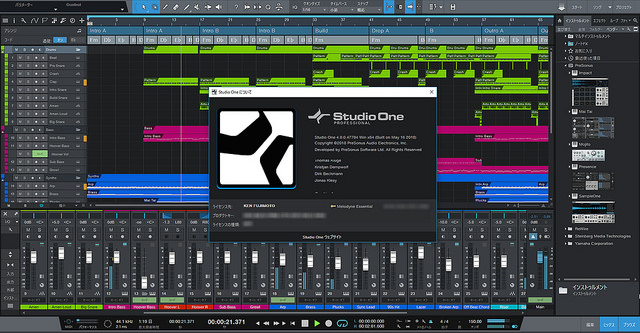

すでにご存知の方も多いと思いますが、先日Studio Oneが3年ぶりにメジャーバージョンアップを果たし、Studio One 4になりました。ラインナップはStudio One 3と同様で、上位版のStudio One 4 Professionalと、エントリー版のStudio One 4 Artistの2種類。また後日無料版のStudio One 4 Primeが加わる予定になっています。

私もまだちょっと使っただけで、すべてが把握できているわけではないのですが、ほかのDAWでは見たことのない「何だこれは!!」と驚く機能も搭載された強力なバージョンアップになっているのです。Studio One 4での進化ポイントを中心に、どんなDAWなのかをちょっとだけ覗いてみたいと思います。

3年ぶりのメジャーバージョンアップとなったStudio One 4

まず、ぜひ見ていただきたいのがコード機能です。これはStudio One 4 Professionalにのみ搭載されたものなのですが、簡単なデモをしてみたので、以下のビデオをご覧ください。

分かりましたか?私も最初「Studio One 4でコード機能が搭載された」という情報を聞いて「ふ~ん、CubaseやAbilityなどの機能を真似たのかな」という程度にしか思っていなかったのですが、大きく違いました。

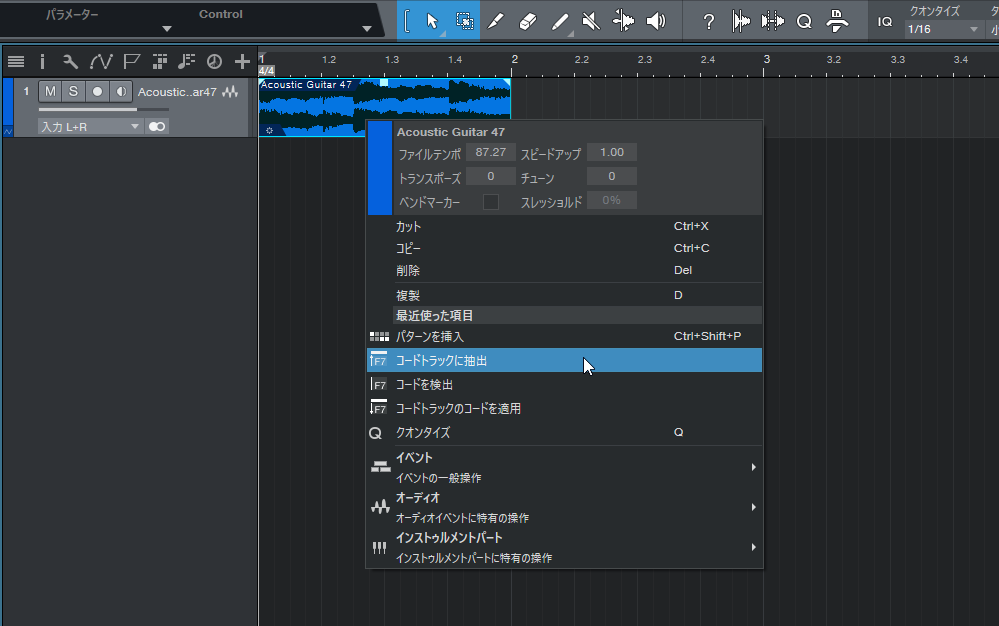

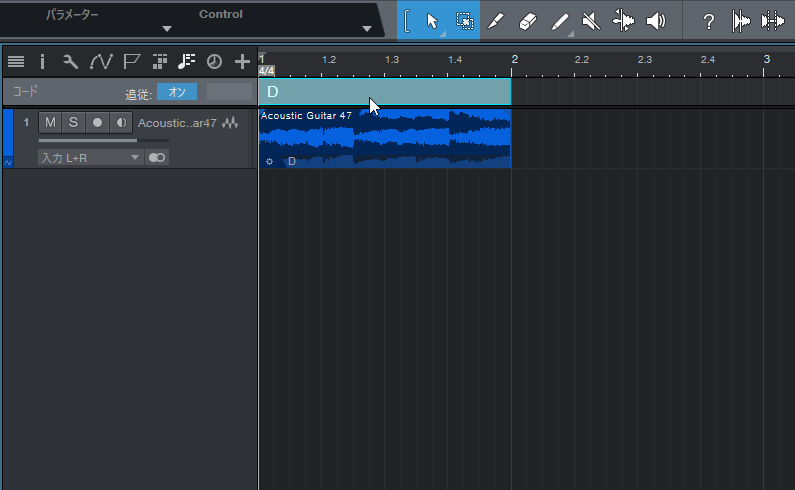

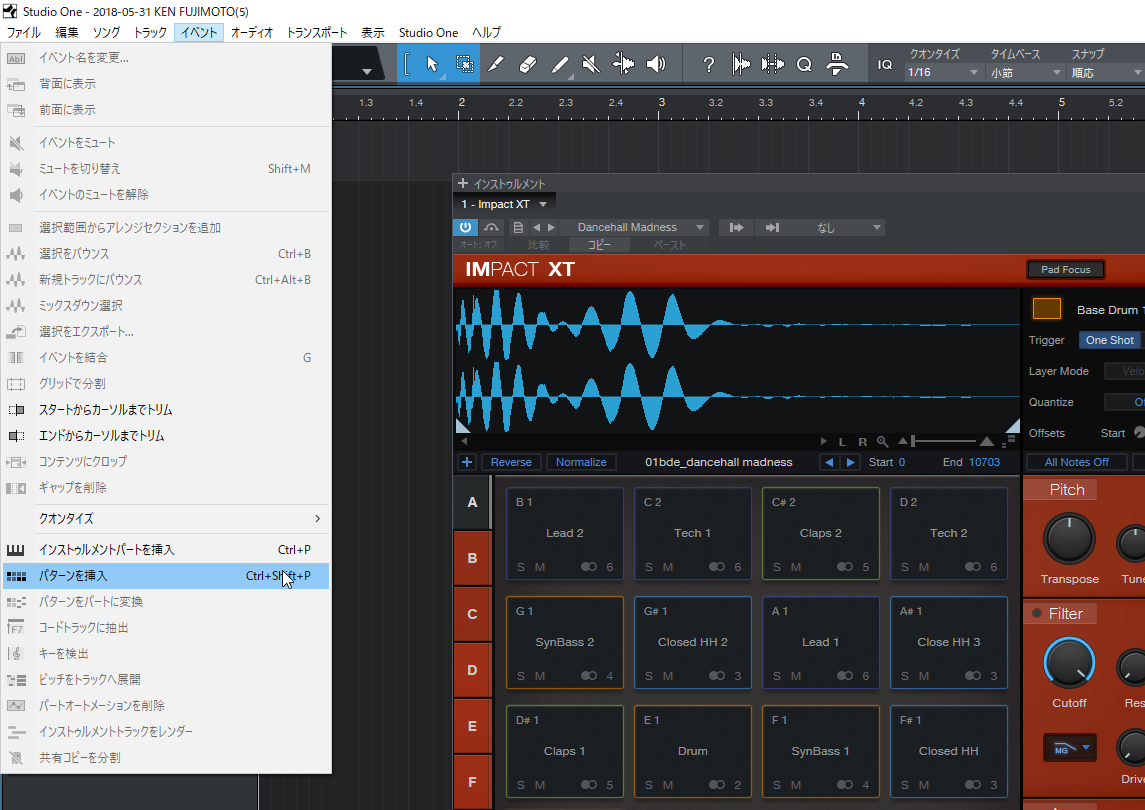

コードトラックに抽出を選択

改めて上記ビデオの流れを説明すると、まずギターのストロークのオーディオファイルをトラックへコピーし、「コードトラックに抽出」を選択すると、このギターの音を解析した上でコードを検出し、それがコードトラックに表示されます。

コードが解析されてコードトラックに「D」と表示される

ここではギターのストロークですから和音になってはいますし、1小節ずっとDのコードでした。しかし、たとえばベースフレーズでもボーカルだってコードを検出することができるし、途中でコードが変われば、そこもコードトラックに反映させます。

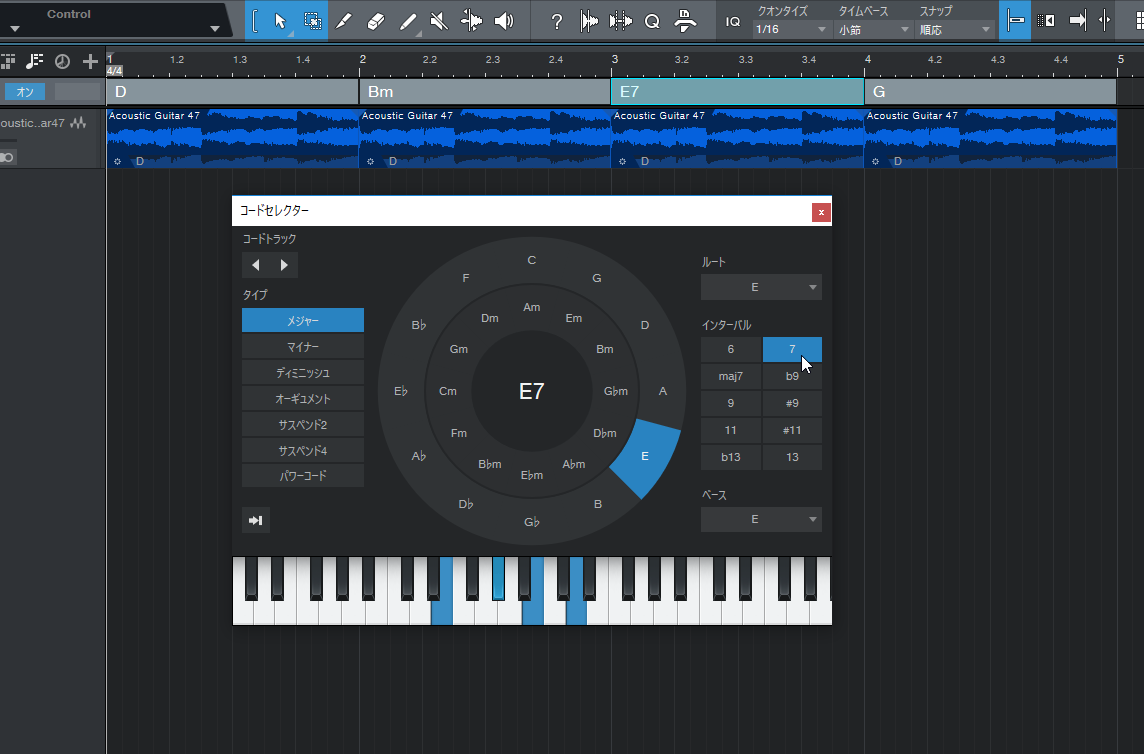

コードトラックにコードを設定していく

さらに、すごいのはここから。とりあえず、このシンプルなギターストロークを4小節分に伸ばした上で、コードトラック上で別のコードを設定します。コード名をダブルクリックすると「コードセレクター」というものが出てくるので、ここで自由にコードを設定するのです。

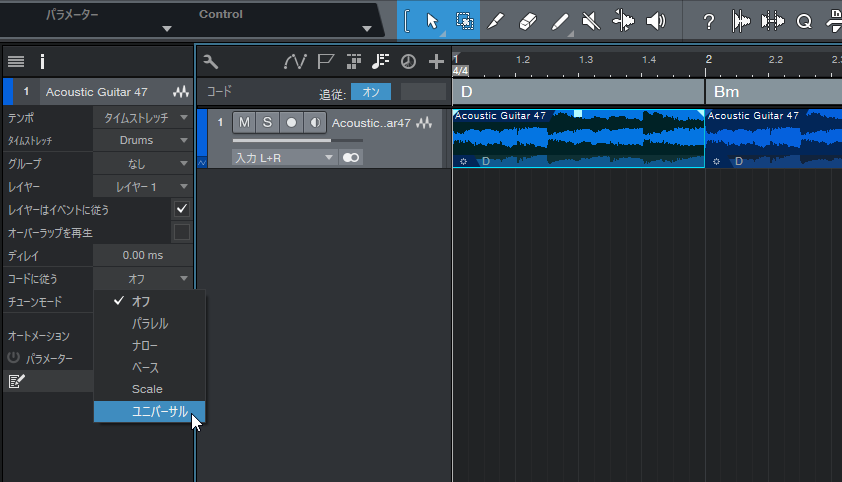

インスペクターで、「コードに従う」を「ユニバーサルに設定」

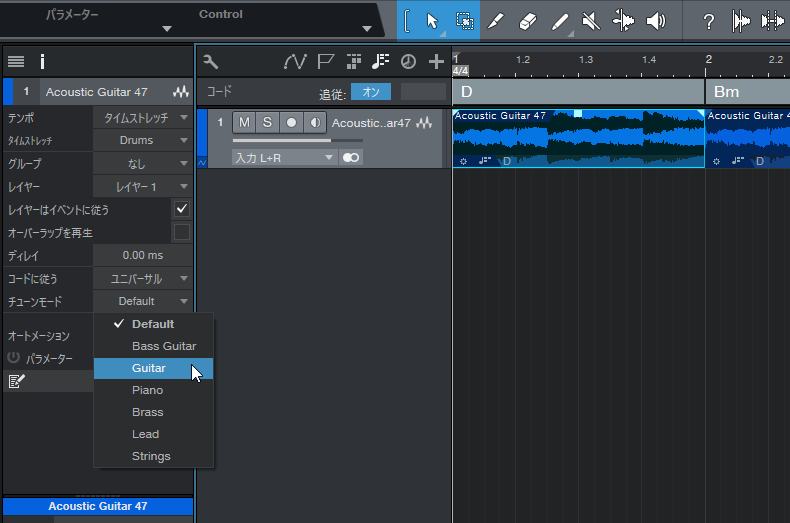

その後、このトラックのインスペクターで「コードに従う」をオフの状態から「ユニバーサル」に設定、さらに、「チューンモード」を「Guitar」に選択して再生すると、先ほどのDのストロークが別のコードに置き換わるのです。

「チューンモード」を「Guitar」に設定して完了

確かに従来からオーディオをトランスポーズすることでDをFにするとかAにすることはできました。BmをEmにすることは可能です。でもDをBmにするとかE7にするなんてことができるのはMIDIの世界だけでオーディオでは不可能でしたよね。これはまさに画期的な機能でしょう。

まあ、細かな音質までチェックすると、ちょっとケロった音になるとか、やや怪しいところがあるのは事実。でも、ここまでくれば、かなり使えるレベルといってもいいのではないでしょうか?ちなみに、先ほどはユニバーサルというものを選びましたが、何の音源なのかによって、パラレルとかナローなどを選んでみると、よりマッチする音になると思います。同様にチューンモードでもGuitar以外にPianoとかLeadとかあるので、これを切り替えて試してみるといいと思いますよ。

8色に切り替えられるようになったSample One XT

続いてプラグインも見てみましょう。従来からプレイバックサンプラーであるSample Oneというものがバンドルされていましたが、これがSample One XTとなり、大きく機能強化されています。遊び心としては、PreSonusロゴをクリックすることで赤、青、黄など計8色に切り替えることができますが、個人的にもすごく嬉しいのが、これが昔ながらのサンプラーになった、ということです。

Recordタブをクリックすれば、サンプリングしていくことができる

そう、単にサンプリング素材を読み込んで使うだけでなく、Recordという機能を使うことで、Sample One XT自体で簡単に自分の好きな素材をサンプリング=録音できるようになったのです。マイクからコップを叩く音を録ってもいいし、ギターを録ってもOK。「Gate Record」機能を使えば、音を検知したところから録音でき、音が消えたところでストップするので便利ですよ。

サンプリング結果を自由にエディット可能

もちろん、以前からStudio Oneで録音した音をSample Oneに持っていくことは可能でしたが、Somple One自体で操作できると断然便利。このサンプリングした音も自由に編集することも可能なので、用途は大きく広がりそうです。

フレーズファイルなどをSHIFTキーを押しながらドラッグ&ドロップする

また、このSample One XTにドラムなどのフレーズデータをSHIFTキーを押しながらドラッグすると、スライスしてくれるという機能も搭載されました。昔でいうところのReCycle!みたいな機能ですね。スライス機能をご存知ない方のために簡単に紹介しておくと、波形のピークとなる部分を自動で見つけて、スライス=切っていくのです。こうするとドラムフレーズだと、スライスされた1つ1つがキック、スネア、ハイハットなどと分解されるので、これを素材として利用することが可能になる、というわけなのです。

自動的にスライスされる

またスライスすると同時に、Mapping機能によってC1、C#1、D、D#1……と割り振られていくのもポイント。つまり、MIDIでスライスされた結果を1つ1つ鳴らしていくことができるわけですね。通常は、このスライスは自動でOKだと思いますが、必要に応じてスライスポイントを編集することも可能になっています。

さて、これまで「Studio Oneは、オーディオ機能はすごいけど、MIDI機能が弱い」といった評価を受けることもありましたが、当然Studio One 4ではMIDI機能をさらに強化してきており、より使いやすいツールへと進化しています。

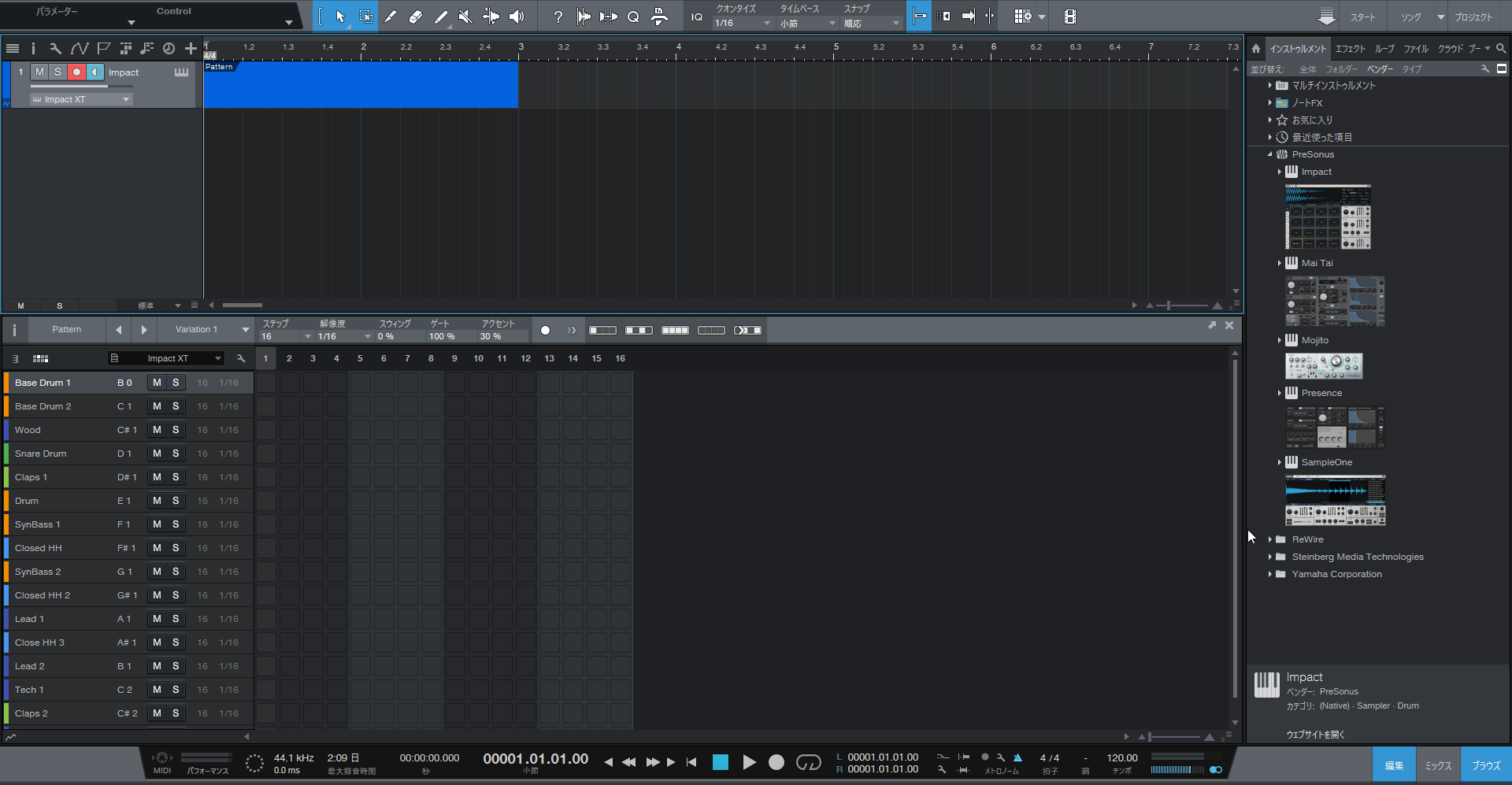

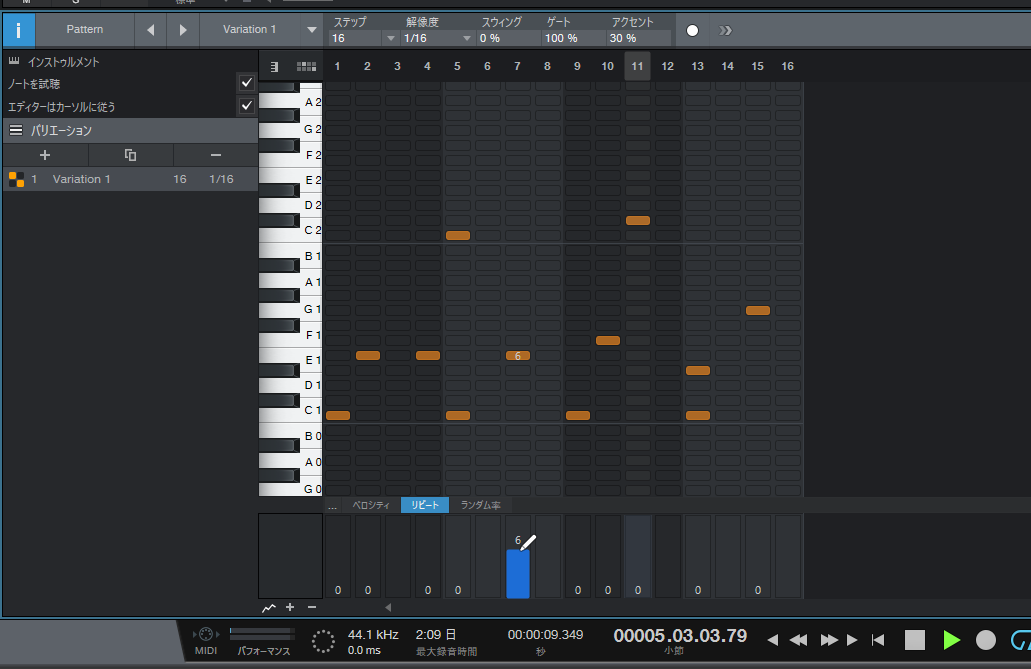

その1つがパターン機能です。これまでもドラムを打ち込んでいく機能を装備していましたが、Studio One 4ではパターンという概念が新たに追加されました。たとえばドラム音源であるImpactを設定したトラックに、「イベント」メニューから「パターンを挿入」とすると、画面下には16ステップのパターンシーケンサが登場し、ここでドラムマシンのようにリズムを入力していくことができるのです。

パターンが作られ、パターンエディタとしてドラムマシン的なステップシーケンサが現れる

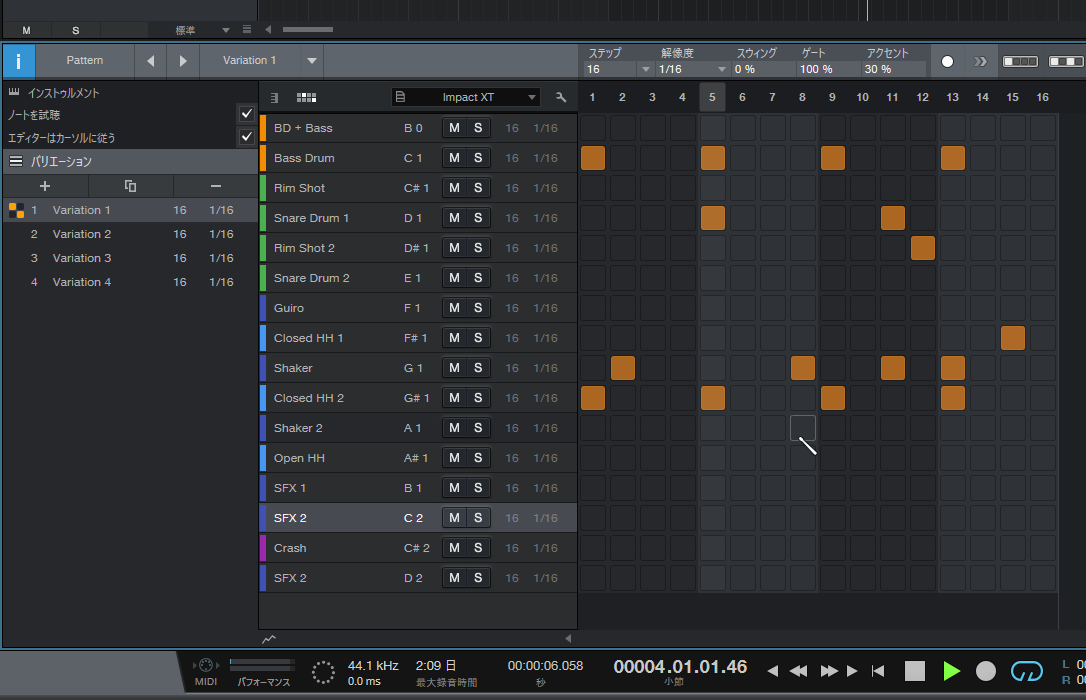

またこのパターンのバリエーションを追加していくことができ、作ったバリエーションをトラック上に並べていけば、簡単にオリジナルのドラムトラックを作っていくことが可能になるわけです。

まさにドラムマシンのように入力していくことができ、複数のバリエーションを登録可能

さらにこのパターンシーケンサで面白いのがリピートという機能。たとえば4つ打ちで「ドン、ドン、ドン、ドン」とある3拍目だけを6回小刻みに鳴らす設定を行い「ドン、ドン、ズー、ドン」という感じにすることも可能。また、その6回小刻みにする確率を変化させるなんて面白いこともできるんですよ。

3拍目だけを6連打にすることも

このパターンシーケンサ、ドラムだけでなく、普通にMIDIノートに割り当てることも可能です。たとえば、先ほどのSample Oneでスライスしたものに、対してこのパターンシーケンサを使って鳴らしていく、なんてこともできるわけです。

MIDIノートででもステップシーケンサを使うことができる

ほかにも、AAFファイルのインポート機能やCelemonyのMelodyneなどとより有機的な連携をするARA 2.0対応などなど、さまざまな機能が強化されているようです。また、Studio One 3.5からすでに対応

していたようですが、StudioLive Series IIIミキサーとのミックス互換性を拡張したFat Channel XTプラグインなどもなかなか強力なツールとして使えそうですね。

さて、このStudio One 4について、6月5日に放送するDTMステーションPlus!の番組で特集し、紹介していこうと思います。ゲストにはStudio Oneのヘビーユーザーとして知られ、日本レコード大賞金賞受賞経験もある作曲家の田辺恵二さん、『赤マルダッシュ☆』の北澤鞠佳さんをお招きして、さらに実践的な使い方を見せていきますので、お楽しみに。

【第107回 DTMステーションPlus!】

2018年6月5日(火) 20:30~22:30

ニコニコ生放送 http://live.nicovideo.jp/watch/lv313292616

Fresh! by CyberAgnet https://freshlive.tv/dtmstationplus/211643

【価格チェック&購入】

◎Rock oN ⇒ Studio One 4 Professionalクロスグレード

◎Amazon ⇒ Studio One 4 Professionalクロスグレード

◎サウンドハウス ⇒ Studio One 4 Professionalクロスグレード

◎Rock oN ⇒ Studio One 4 Professional

◎Amazon ⇒ Studio One 4 Professional

◎サウンドハウス ⇒ Studio One 4 Professional

◎Rock oN ⇒ Studio One 4 Artist

◎Amazon ⇒ Studio One 4 Artist

◎サウンドハウス ⇒ Studio One 4 Artist

【関連情報】

Studio One 4製品情報

コメント

celemony社のDNA技術なんでしょうかね?

何にせよコード指定でオーディオ素材が変化出来るの楽でいいですね

AbilityやCubaseにも欲しい機能ですね

藤本さん、動画での機能紹介ありがとうございます。

すごいですね。これを使ってバックコーラスをコードに合わせるとかできるのであれば、製作がはかどりそうです。

私のCubaseにも搭載されないかな。

これは便利ですねー、この機能はひじょうに助かります、ニコ生も楽しみにしております。

どなたか、StudioOne2のMIDI書き出しで、楽器をMIDIに埋め込む方法わかります?MSBセレクト、LSB、プログラムチェンジは設定したけど、エクスポートするとピアノしか鳴らない。音源はRolandのSoundCanvasVAを使用してる。助けて

印象としては、Studio One 4はかなり日本のユーザーを意識したんじゃないか?wって感じのアップデートですね。新機能がことごとくステップ入力的というか。中々気になります。

通りすがりのkwinと申します。

>4

私自身SC-88Proや8850の実機こそ使うもののSound Canvas VAユーザーでないです。それに、そもそも直接の回答でないのが本当に申し訳ないところですが、Sound Canvas VAはStudio Oneでは動作保証対象外だったと記憶しています。

正常動作するホストは

WINならSteinberg Cubase、Internet Ability(SSW)、MACならSteinberg Cubase、MOTU Digital PerformerだとRolandが公表しています。

>6

kwinさんありがとうございます。無料になったsonarでやる事にしました。

藤本さま、studio oneが評判いいのでFLから乗り換えたDRGと申します。

過去、Studio One 3.3徹底操作ガイドを発行されていますが、バージョンアップに伴い再び執筆されるご予定はありますでしょうか。

DRGさん

いま、編集部側と新バージョンを作るか話をしているのですが、まだ決まっていない状況です。