9月28日、東京・西早稲田のArtware hub KAKEHASHI MEMORIALにて「~エレクトリックからデジタル進化論~ステージピアノが生んだ音楽文化」というイベントが開催されました。これは公益財団法人かけはし芸術文化振興財団が主催するもので、電子楽器の歴史や技術の進化を、実機の演奏と開発者・アーティストのトークで紐解いていくという大変興味深い内容のものとなっています。

当日は「ステージピアノ」をテーマに、Fender Rhodes、Yamaha CP70B、Roland RD-1000、KORG SG-1Dといった歴史的名機がステージ上に勢揃いしました。司会は元国立科学博物館で電子楽器を担当していた北口二朗さんが務め、ナビゲーターにはキーボーディストの篠田元一さんを迎えました。ゲストには久米大作さん、ミッキー吉野さんという日本を代表するトップキーボーディスト、そしてメーカー側からは元ヤマハミュージックジャパンLM営業部部長の小島高則さん、ローランド元常務取締役の飯村泰弘さん、コルグ元取締役開発担当の池内順一さんが登壇するという、これ以上ない豪華な顔ぶれとなりました。アナログのエレクトリックピアノから、各社が技術を競い合ったデジタルステージピアノへの進化の過程で、一体どのようなドラマがあったのか。当時の開発者だからこそ知る苦労話や、レジェンドプレイヤーならではの現場エピソードが次々と飛び出したこのイベントの模様を紹介していきましょう。

国立科学博物館元主任調査員の北口二朗さんによる電子楽器とMIDI解説

イベントの冒頭、司会進行役として登壇したのは、国立科学博物館元主任調査員の北口二朗さんです。北口さんはまず、デジタルピアノがアコースティックピアノの台数を超えて主流になった現代において、そのきっかけとなったのが今日展示されているステージピアノたちであると語りました。

また、最新のトピックとしてMIDI 2.0についても言及。これまでのMIDI規格がバージョン1.0から2.0へ進化することで、転送速度の制限がなくなり、チャンネル数や分解能が飛躍的に向上することを紹介しました。特にピアノに特化したMIDI Piano Profileという新技術により、メーカーの垣根を超えてピアノの音が共有化されたり、演奏性が向上したりする未来への期待を語り、イベントの導入として会場の期待を高めました。

その後、まずはナビゲーターの篠田元一さんが登壇し、Fender Rhodesによるデモ演奏を披露。続いてゲストの久米大作さんが招き入れられ、二人のセッションとトークがスタートしました。

「かまぼこ蓋」は最高のベッド? Rhodesの魅力とルーツ

久米さんはRhodes好きミュージシャンの筆頭として知られていますが、初めて手に入れたのは高校17歳の時だったといいます。「お茶の水の下倉楽器のウィンドウに燦然と輝くスーツケース、スピーカー内蔵モデルがありまして、それに憧れていました。当時75万円もしたんですよ」と久米さんは振り返ります。これには篠田さんも「当時の初任給が10万円程度の時代ですから、相当な高額商品ですよね」と驚きを隠せない様子でした。

ちなみに久米さんはその後もRhodesを愛用し続け、2006年に改めて買い直した際には、本体価格47万円に加え、専用ハードケースだけで12万円、計60万円近くかかったそうです。ヴィンテージ楽器への愛には、それなりの対価が必要なようですね。

また久米さんから、Rhodesユーザーならではのユニークなこだわりが飛び出しました。「初期のRhodesはトップカバーが丸くて『かまぼこ』と呼ばれていたんですが、あれが最高なんです。レコーディングで疲れた時、あの上でうつ伏せになって寝るとすごく寝心地がいい。その後のモデルはシンセを置くために平らになっちゃったから、痛くて寝られないんですよ」と、この意外な活用法に会場は大きな笑いに包まれました。楽器としてだけでなく、仮眠場所としても愛されていたとは驚きです。

篠田さんからはRhodesの意外なルーツについて解説がありました。「Rhodesは実は、第二次世界大戦中にハロルド・ローズが負傷兵のリハビリのために開発したのが始まりなんです。爆撃機の廃材パイプなどを使って作られた、いわば戦争が生んだ産物を平和利用した楽器なんですね」という歴史的背景が語られました。

そして、Rhodesはサウンドが素晴らしい反面、メンテナンスが非常に大変な楽器でもあります。久米さんが「昔、スタッフのリチャード・ティーに楽器を貸してくれと言われたことがあったんですが、『チューニングが合ってない』と断られました。トーンバーのスプリング調整が難しくて、すぐに狂っちゃうんですよ」と苦い思い出を語ると、篠田さんも「わかります。僕は若い頃、大晦日はRhodesのチューニングをする日と決めていました。除夜の鐘を聞きながら73鍵盤すべてを調整するんです」と同意。手のかかる不完全さこそが、この楽器への愛着につながっているのかもしれませんね。

またRhodesのサウンドメイクにおいて、久米さんと篠田さんが熱く語ったのがエフェクタとの相性です。特に盛り上がったのが、ローランドのラックマウント・コーラスであるDimension D、型番で言うところのSDD-320の話でした。

篠田さんが「RhodesにはDimension Dが必須アイテムでしたよね」と話すと、久米さんも「大好きでした」と即答。さらに話はディープな方向へ。篠田「これ、ボタンが4つあるだけなんですけど、1、2、3、4と深くなっていく。でも、同時に3と4を押したりすると……」久米「そうそう、裏技的に音が太くなるんですよね」と、実機を知る世代ならではのボタン同時押しテクニックで意気投合。

話題はRhodes以外のエレピにも及び、1962年に発売された日本初の電気ピアノであるコロンビアのエレピアンや、1980年のKAWAI KP-308といったレアな機材の名前も挙がりました。さらに篠田さんが「Wurlitzerも名機ですが、一度レンタルした時に立てかけたら、中のリード、つまり発音体の金属片がバラバラと全部こぼれ落ちちゃったことがあって……」と冷や汗ものの失敗談を披露。アナログ楽器の運搬がいかにデリケートで大変だったかがわかります。

ステージの景色を変えたYamaha CPシリーズ

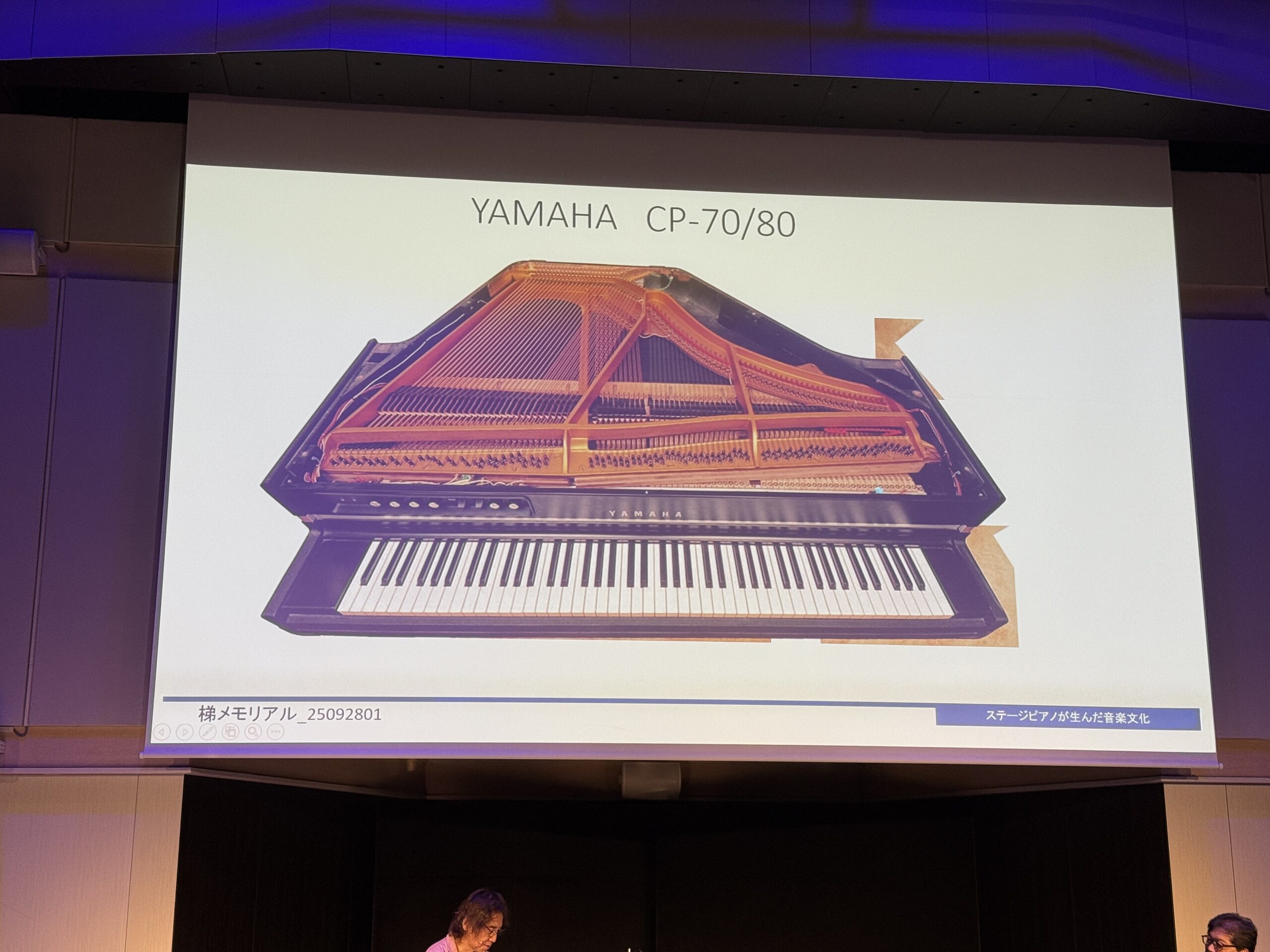

続いてのテーマは、1970年代後半から80年代にかけて一世を風靡したヤマハのCPシリーズです。ここで元ヤマハの小島高則さんと、ミッキー吉野さんが登壇しました。CP70やCP80は「エレクトリック・グランド」とも呼ばれ、本物の弦とハンマーアクションを持ちながら、ピックアップで音を拾う構造になっています。

小島さんは当時を振り返り、「私は1978年からヤマハで仕事を始めていますが、ちょうどCP70やCP80が出た時期でした。この楽器は鍵盤部とハープ部、つまり弦が張ってある部分が2つに分割できるのですが、イベントのたびに分解して運搬するのが本当に大変で……。CPと聞くと、その重さと辛い思い出が蘇ります」と苦笑いを見せました。

ステージにあるのは2代目のCP70Bですが、小島さんによれば「初代CP70はアンバランス出力しかなかったんですが、CP70BでXLR端子によるバランス出力がついたんです」とのこと。ライブ現場でのノイズ対策として非常に重要な進化だったことが伺えます。

さらに小島さんは、CP70Bのロゴプレートを指差して、「これ、本当は周りが黒で文字がシルバーなんですけど、剥げて全部シルバーになっちゃってる。運搬の時にどうしてもここを下にして立てかけるから、削れちゃうんですよね」と、過酷な使用状況を物語るあるある話を披露しました。

また、CPシリーズは「八神純子さんのために白いCP70を4台特注で作った」というエピソードも。それまでピアニストは横を向いて弾くしかなかったのが、CPの登場で正面を向いて歌えるようになったことで、ステージの景色そのものが変わったのです。

ミッキー吉野さんからは、CP70ならではの壮絶なエピソードが飛び出しました。「中国ツアーにCP70を持っていったんですが、調律師がいなくて自分でハンマーを持って調律したんです。でも僕はプロじゃないから、演奏中にだんだん弦が緩んでくるのがわかる。あれは怖かったですね」

さらに、「当時はリハーサル前にローディたちと相撲を取って遊んだりしていたんですが、そうすると体が温まって演奏にも力が入りすぎてしまい、本番でF#の弦をよく切っちゃっていたんです。おかげでCP70を3台乗り継いで、2台を使い潰しました」と、レジェンドならではの豪快な逸話を披露。

また、88鍵モデルのCP80についてミッキーさんは「実はCP80は使わなくなっちゃったんです。弦が増えてピアノとしてはよくなったんだけど、CP70にあった独特の軽さが消えてしまって、ロックンロールに合わなくなっちゃった」と語りました。スペックの向上が必ずしも音楽的な正解ではない、というミュージシャンならではの視点です。

また、CPシリーズのチューニングの難しさについても言及がありました。「CPは普通のピアノより弦が短く、さらに中高域は2本弦、低音域は1本弦という特殊な構成なんです。そのため倍音の制御が難しく、特に中低域のチューニングには苦労しました」と小島さん。それでも、その独特のサウンドと、ステージ映えするルックスは唯一無二のものでした。

CP-70以前のモデルであるアナログ電子ピアノCP-30についてもユニークな話が飛び出しました。小島「CP-30って、蓋が2つに分解できて、それがそのままスタンドの足になるんです」篠田「ありましたね! でもあれ、打鍵式じゃなくてアナログ回路でしたよね」小島「そうなんです。だからFM音源が出るまでの間、アナログでどうやってピアノの音を作るか試行錯誤していた時代の機種ですが、ギミックとしては面白かったですね」。

さらに小島さんは、CP70に搭載されていたインサート端子についても言及。「CP70にはコンパクトエフェクターを接続するためのインサート端子があって、そこにBOSSのコーラスなんかを繋いで音作りをしていたんです」と語りました。ローズに対抗するための機能だったそうですが、こうした拡張性の高さも当時のキーボーディストに支持された理由の一つでしょう。

また、小島さんからは、CPシリーズ以降、FM音源全盛期のエピソードとして「FM音源でグランドピアノの音を出せと言われて必死で作ったのが『DX-LP』という音色でした」という苦労話も。これが後のヒット曲で多用されることになりますが、当時の開発現場の試行錯誤が伝わってきます。現代のCP開発にまつわる苦労話も。「今のデジタルピアノにもCPの音色は必ず入っていますが、そのサンプリング元となる状態の良いCPを見つけるのが本当に大変なんです。これぞという音を録るために、我々は必死で世界中を探し回っています」とのこと。名機の音を残すためのメーカーの執念が感じられます。

沖縄ロケでミッキー吉野が砂まみれ!Roland RDとSA音源の衝撃

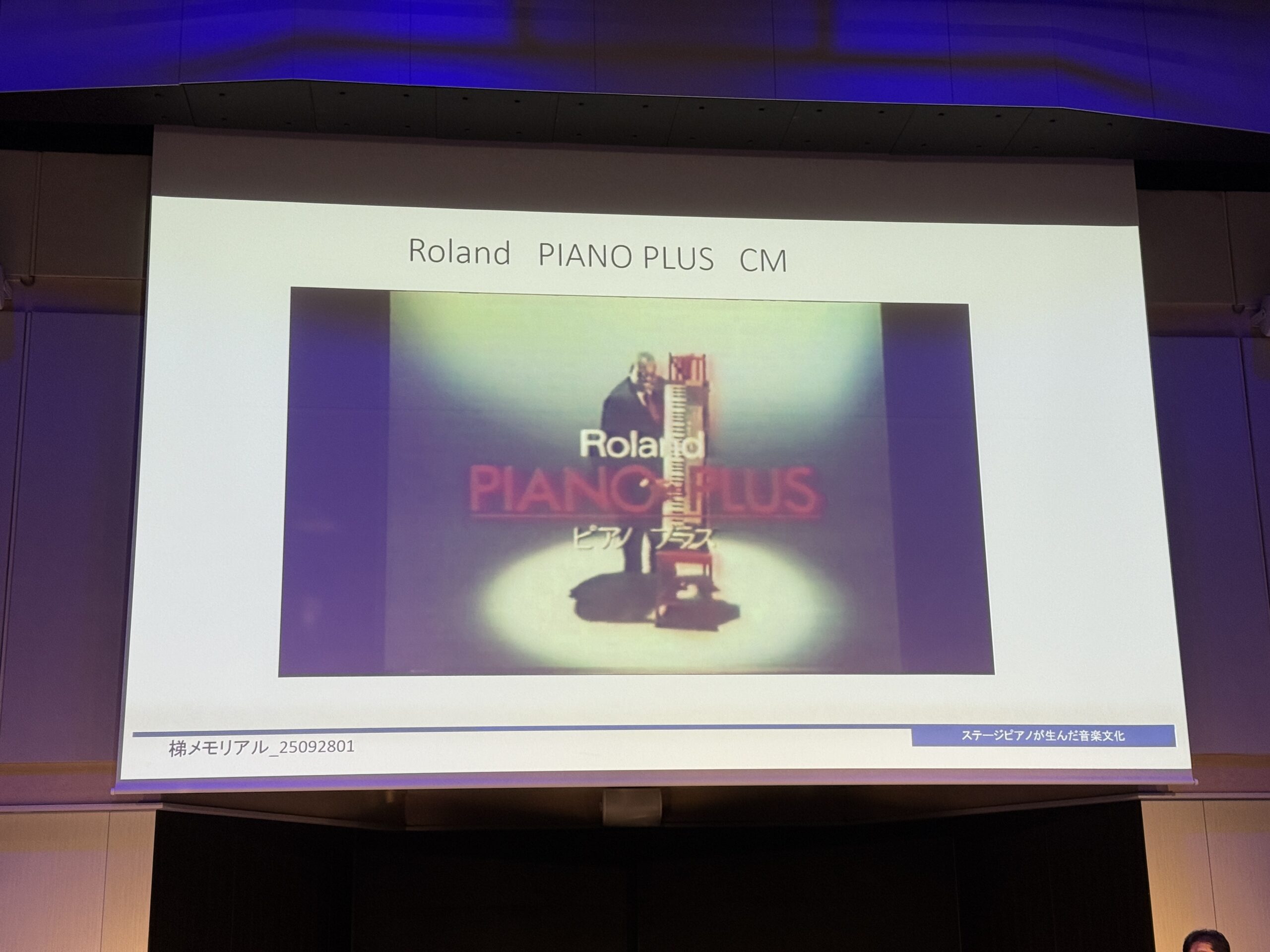

時代は進み、物理的な弦を叩く打弦式から、デジタル技術を用いた電子ピアノへと移行していきます。ここで登場したのは、元ローランドの飯村泰弘さんです。まずは、ローランドが電子ピアノ市場に参入した際の伝説的なCM、ジャズの巨匠オスカー・ピーターソンが出演した「ピアノ・プラス」の映像が紹介されました。

飯村さんはこのCM撮影時の舞台裏を披露。「当時は『電子ピアノ=本物の代用品』というイメージが強かった。それを払拭するためにピーターソンを起用しましたが、実は予算がなくて撮影クルーもボランティア同然で集めて深夜に撮影したんです」と語りました。

さらに話題は、ミッキー吉野さんも出演していたローランドの別のCMのエピソードへ。飯村さんが「ミッキーさんのCMは沖縄で撮影したんですよね」と振り返ると、ミッキーさんは「そうそう、ヘリコプターで空撮したんだけど、ヘリが近づくと風圧で海岸の砂が舞い上がっちゃって。砂まみれになるわ、帽子は飛ぶわで大変でした(笑)」と、今では考えられないような豪快なロケの様子を明かしました。これらのCMが流れていたミニ番組『サウンドスポーツ』は当時非常に話題になり、雑誌『ポパイ』のミニ番組人気投票でNHK『みんなのうた』に次ぐ2位に選ばれたそうです。

そして話題は、1986年に発売されたローランドの名機RD-1000へ。この機種には、サンプリングとは異なるSA音源、Structured Adaptive Synthesisが搭載されており、その抜けのよさはプロの間でも評判でした。しかし、ミッキー吉野さんは当時ならではの悩みを吐露。

「RD-1000を使った時、ギタリストのCharに『音が綺麗すぎるからヤメてくれ。Rhodesに変えてくれ』って言われたことがあるんだよね。ロックなバンドサウンドの中だと、デジタルの整った音が逆に馴染まないこともあった」デジタル楽器の進化が、必ずしも当時のミュージシャンの求めていたサウンドと一致しなかったという、過渡期ならではの興味深いエピソードでした。

RD-1000といえばピアノ音が有名ですが、久米さんは別の音色にも注目していました。「実はRD-1000のヴィブラフォンの音がすごいんですよ。鍵盤のタッチ感と音のニュアンスがすごく合っていて、ソロを取るとものすごく太くてかっこいいんです」これには小島さんも「急にソロを取るとかっこよくなるんですよね」と同意。さらに久米さんは「RD-1000を見ると、南佳孝さんのサポート時代を思い出します。だいたいこのピアノで『モンロー・ウォーク』なんかを演奏していましたね」と当時を懐かしんでいました。

RD-1000のサウンドに惚れ込んだのはミッキーさんだけではありません。あのエルトン・ジョンもワールドツアーで愛用していました。飯村さんが明かした秘話によると、大阪球場でのクラプトンとのジョイントコンサートの際、エルトン・ジョン側から「自分専用のモデルを作ってくれ」というオファーがあったそうです。しかし、当時のローランドは「うちは特定のアーティストのための特注品は作りません」と、これを断ったのだとか。後に来日公演でエルトン・ジョンと面会する機会があった際も、飯村さんたちは内心ヒヤヒヤしていたそうです。

一方、そのRD-1000を使ったコンサートでの冷や汗もののトラブルも。「作曲家の黛敏郎さんと一緒に、RD-1000を使ってグリーグのコンチェルトをやる企画がありました。リハは完璧だったんですが、本番で1回目のキューが出ても音が鳴らない。2回目も鳴らない。会場はざわつき、黛さんも怒り出して『次ダメなら中止だ!』となった3回目で、やっと音が出たんです」原因は機材トラブルかと思いきや、実は「つないでいたEQの電源が落ちていた」というあまりに初歩的、かつ不可解なミスだったそう。「誰かの仕業かわかりませんが、デジタル黎明期の現場は本当に命がけでしたね」と、篠田さんと共に当時を懐かしんでいました。

またRD-1000のラックマウント版である音源モジュールMKS-20についても話題が及びました。篠田「MKS-20はTOTOのデヴィッド・ペイチなんかも使っていて、RD-1000と同じ音なんですけど、とにかくバンドの中で音が抜けてくるんですよ」これに対し、元ヤマハの小島さんが興味深い分析を語りました。小島「その抜けの秘密はボイシング、つまり音作りにあるんです。たとえば赤いキーボードのNordなんかは、単体でポロロンと弾くと意外とペラペラでしょぼいと感じることがある。でもバンドに入ると猛烈に抜けてくるんです」篠田「確かに!日本メーカーは単体でのHi-Fiさ、豪華さを求めがちだけど、それだとバンドで埋もれちゃうんですよね」小島「そうなんです。アンサンブルの中でどう響くかを計算してチューニングする、それが楽器作りの一番難しいところであり、面白いところなんです」と、メーカーの垣根を超えた深い技術論でした。

メモリ512KBからの出発、Korg SG-1Dの挑戦

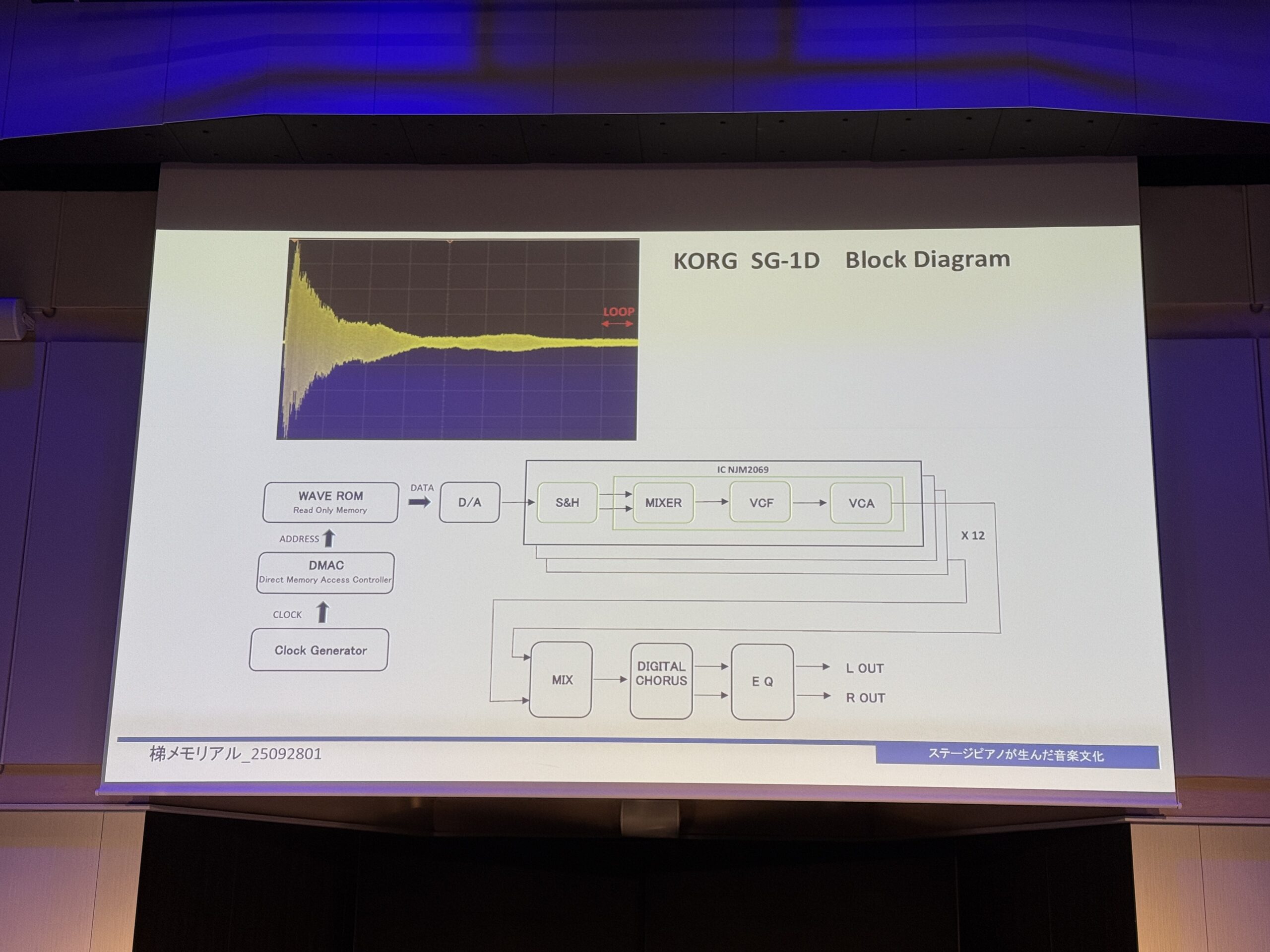

最後に登壇したのは、コルグで数々の製品開発に携わってきた池内順一さん。1981年に入社し、アナログからデジタルへの転換期を技術者として体験してきました。話題は1986年に発売されたステージピアノSG-1Dへ。これは本格的なサンプリング、PCM音源を搭載したモデルでした。

当時、プロが使えるリアルなピアノ音が出るステージキーボードといえば、非常に高価なKurzweilなどしかなかった中で登場したSG-1Dについて、池内さんは驚きのスペックを明かしました。「SG-1Dの波形メモリはたったの4メガビット、つまり512KBしかなかったのです」と語ると、篠田さんは「512KBですか。今のスマホの写真1枚分にも満たない容量でピアノの音を作っていたとは驚きです」と絶句。

池内さんはさらに、その限られた容量での工夫について語りました。「短い時間でループさせなければならないので、どうしても音が死んでしまう。そこで、PCM音源なのに2オシレータ構成にして、片方を少しデチューンさせることで厚みを出して誤魔化すといった工夫をしていました」。

また、ベロシティによるレイヤーも1層だけだったそうで、「一番強いフォルテッシモの音をオンマイクでサンプリングし、弱く弾いた時はフィルタで倍音を削って弱い音っぽくしていました」と解説しました。篠田さんが「今の電子ピアノは何段階もサンプリングしていますが、当時は一番強い音を削って作っていたのですね」と感心すると、池内さんは「技術の進化とメモリコストの低下が、電子ピアノの進化に直結していた時代ですね」と振り返りました。

ここで篠田さんから「今だからいっちゃいますけど、SG-1Dは出音がちょっと遅かったんですよね」という鋭いツッコミが。池内さんも苦笑しながら「そうなんです。当時の処理速度ではそれが限界でした」と認めつつ、それでも発売当時は画期的な製品だったことを振り返りました。

また、池内さんはSG-1Dの進化についてこんな裏話も披露しました。「初代SG-1Dのサンプリングは、社員がスタジオを借りて自分たちで録音していたんです。でもそれだと限界があって。そこで改良版のSG-1D Newからは、プロのエンジニアにマイキングや調律をお願いしました。それでクオリティが劇的に良くなったんです」デジタルの進化だけでなく、音源制作のプロフェッショナル化が楽器の品質を押し上げていった過程がよくわかります。

未来へ続くステージピアノとMIDI 2.0

イベントの最後には、MIDI規格の策定などを行う音楽電子事業協会、AMEIが推進するMIDI 2.0についての解説もありました。特にピアノに特化した「Piano Profile」では、鍵盤を弾く深さや速度だけでなく、ノートオフの速度までもが高解像度で記録・送信できるようになるといいます。池内さんは「電子楽器のための新しい技術というのは世の中にはなく、世の中の新しい技術をどう楽器に取り込むかが我々の使命」と語りました。

トークの締めくくりに、篠田さんが当時のメーカー間の熱いライバル関係について触れました。「昔の海外の楽器ショーなんて凄まじかったんですよ。ヤマハさんのブースにはTOTOがいて、ローランドのブースにはゴダイゴがいる。どっちがお客さんを集めるか、まさに仁義なき戦いでしたよね(笑)」これには会場も大盛り上がり。技術だけでなく、エンターテインメントとしても各社がしのぎを削っていた時代の熱気が伝わってきました。

以上、SG-1D、CP70、RD-1000の3機種をテーマにしたイベントから、その一部を抜き出して記事にしてみました。そこでの実機を使った演奏も含め、詳細な様子が近日中にYouTubeでも公開される予定なので、ぜひご覧になってみてください。

※2026.1.21追記

以下のとおり、当日のYouTube動画が公開されました。

次回はコンボオルガンがテーマ「~伝統と革新の融合~コンボ・オルガンのサウンド&ヒストリー」

公益財団法人かけはし芸術文化振興財団では、今回の「ステージピアノが生んだ音楽文化」に続き、次回はコンボ・オルガンをテーマとしたイベント「~伝統と革新の融合~コンボ・オルガンのサウンド&ヒストリー」の開催が決定しています。

ハモンドオルガンに代表されるオルガンサウンド、そして日本で独自に進化を遂げた各社のコンボ・オルガンの歴史とサウンドを検証します。ゲストには難波弘之さん、河合代介さん、大髙清美さんといったトップ・オルガニストを迎え、開発関係者と共にその魅力を掘り下げていく予定です。

開催日時:2025年12月20日(土)開場16:30 / 開演17:00

会場:Artware hub KAKEHASHI MEMORIAL(東京都新宿区西早稲田3-14-3)

出演予定:難波弘之さん(キーボード・プレイヤー/東京音楽大学客員教授)、河合代介さん(オルガニスト)、大髙清美さん(オルガニスト)、三枝文夫さん(株式会社コルグ監査役)、檀克義さん(元ローランド株式会社 代表取締役社長)

ナビゲーター:篠田元一さん

入場料:2,000円(税込)

入場チケット:https://teket.jp/11132/60805

関連情報:公益財団法人かけはし芸術文化振興財団サイト

オルガンは、ロックやジャズなど幅広いジャンルで独特の存在感を放ち続けています。日本の技術者がどのようにそのサウンドを追求し、世界に発信してきたのか。貴重な実機サウンドと共に語られる歴史的証言は必見です。ぜひ、お時間のある方は、貴重な機会ですので、参加してみてはいかがでしょうか?

【関連記事】

ドンカマって何!?TR-808の音は普通のスピーカーでは出せない?KORG、Rolandのレジェンドが語る電子楽器の黎明期

「電子管楽器サウンド・ヒストリー」完全レポート:LyriconからYDS-150まで一気にたどる半世紀の進化

「伝説の3台が一堂に!DX7・D-50・M1で辿るデジタルシンセの夜明け「3-Legends of Digital Synthesizer~デジタルシンセ黎明期~」レポート」

コメント