先日「世界最小のハードシンセ!?“πλ²”は12,600円」という記事で、ドイツPloytec社のπλ²(ピーエルスクエアド)という手のひらに乗る小さなシンセサイザを紹介しました。それに対抗するかのように、また小さなシンセサイザ“Gembox Synth”が4,500円(送料が別途600円かかります)で誕生しました。これを開発、販売するのは日本人のフリーのエンジニア、g200kg(@g200kg)さんです。

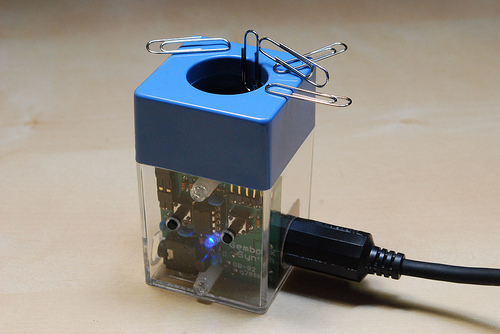

このGembox Synthの写真を見て「あれだ!」と思った方もいると思いますが、文具店で売っている磁石付クリップボックスである「ゼムボックス」に収まっているから、この名前なんですね。これもπλ²と同様、MIDI端子からの電源供給だけで動作し、なんと内蔵スピーカーから音も出ちゃうんですよね。このGembox Synthの発売は、g200kgさんのTwitterでのアナウンスで気づいたのですが、さっそく購入するとともに、g200kgさんから開発についての話も聞くことができたので、紹介してみたいと思います。

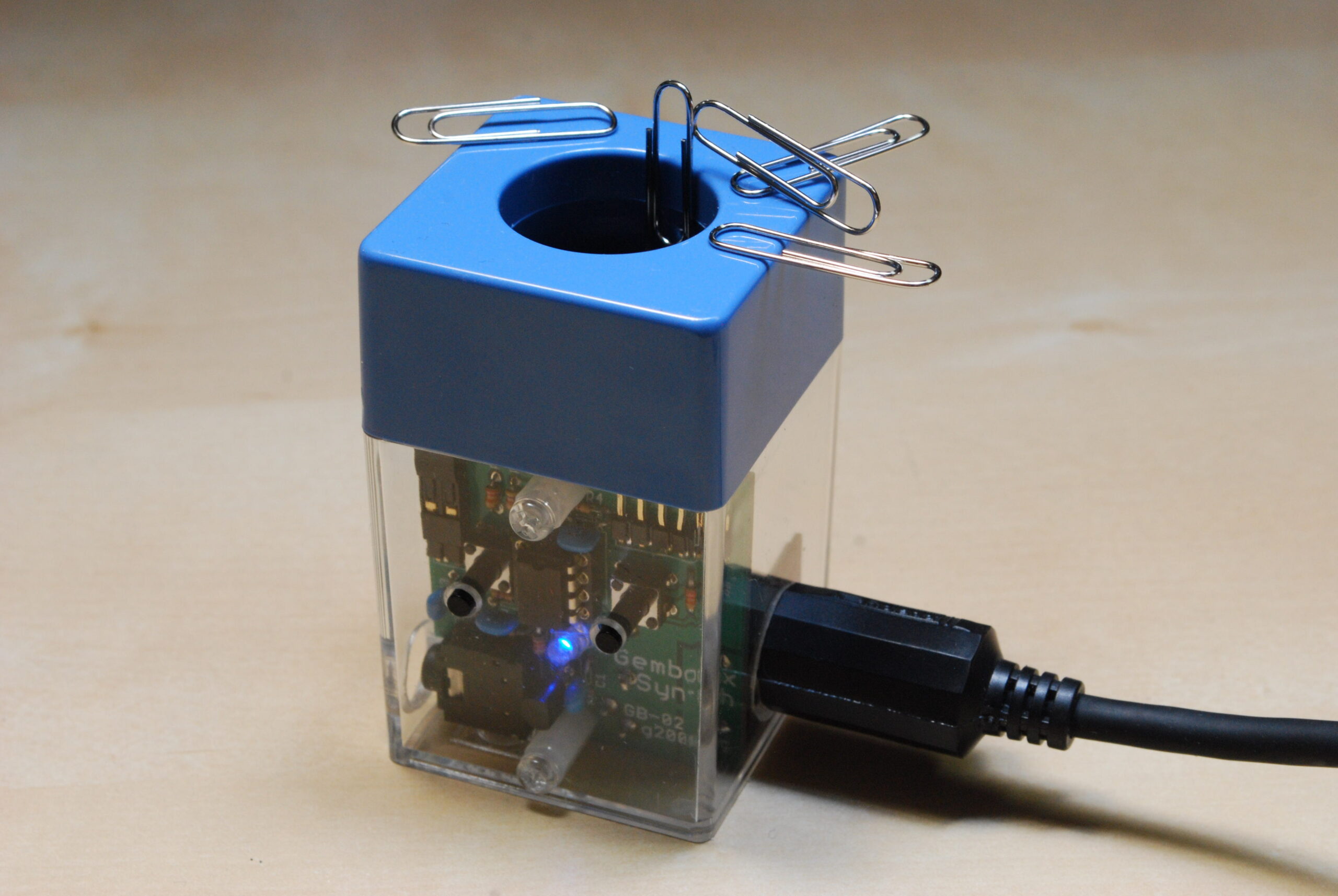

クリップの箱に納められた小さなハードウェアシンセ、Gembox Synth

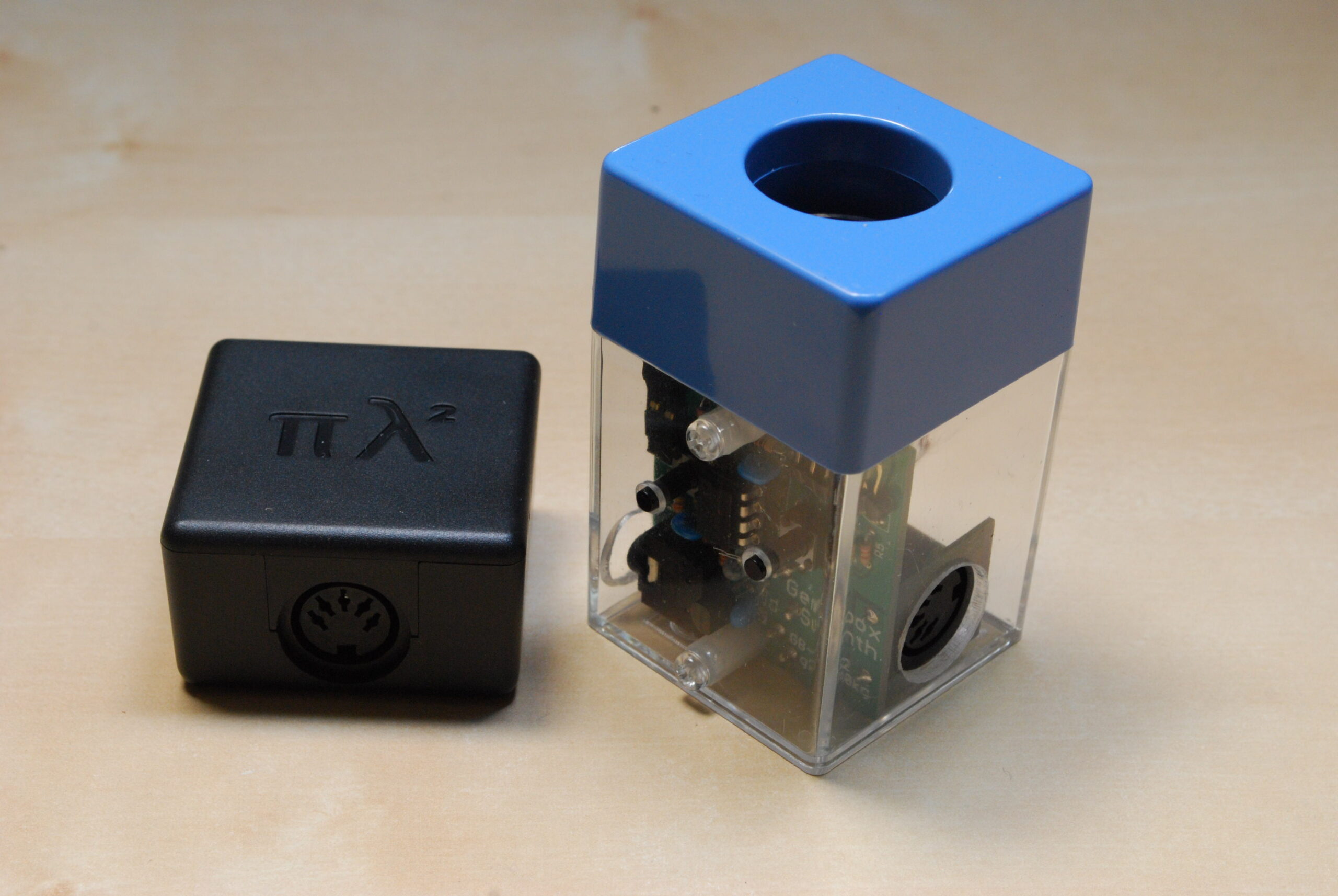

このGembox Synthをπλ²と並べてみると、一回り大きいサイズで、クリップの取り出し口のところに、小さなスピーカー(圧電ブザー)が取り付けられた構造です。端子としてはMIDI入力端子が1つとステレオミニジャック(実際にはモノラル出力)のライン出力が1つというだけで、電源入力端子すらないという思い切った構造です。

πλ²を知っていたから、分かってはいましたが、MIDI端子からの電源供給で動くシンセがまた登場するとは思ってもいなかったし、まさかこれでスピーカーまで駆動させられるとは驚きです。

クリップの取り出し口にはスピーカーが組み込まれている。蚊の鳴くような微かな音量だけど…

「MIDI端子から電源供給するなんていうのはMIDIの規格的には完全に違反だと思うのですが、πλ²という前例があるので大丈夫かな、と思って取り組んでみました(笑)。πλ²の場合、USB端子での電源供給手段があるので、『電源はそこだ』という逃げはありますが、こちらは割り切ってMIDIだけにしています。もともとMIDIは接続先のフォトカプラを駆動させる、つまりLEDを点灯させることで通信する仕組みなので、電力供給能力は持っているのですが、規定されているのはLEDを点灯させることだけ。このシンセを動かす能力が保証されているわけではないんです」とg200kgさん。

g200kgこと新谷垣内達也さんにお話しを伺った

iConnectivity mioという機材で動作しないことが確認されているそうですが、私が試してみたところ各MIDI楽器のMIDI OUTで動作するのはもちろんのこと、オーディオインターフェイスのMIDI OUT、さらにはiPad用のMIDIインターフェイスであるLine6 MIDI MobilizerIIやYAMAHAのi-MX1、IK MultimediaのiRig MIDIなどでもバッチリ動かすことができました。

MIDIケーブルを接続すると、青いLEDが点滅を始めるのですが、演奏してみると分かるとおり、これは単なるデザインではなく、LFOの周期と同期しているんですね。見ていてとっても楽しい感じです。

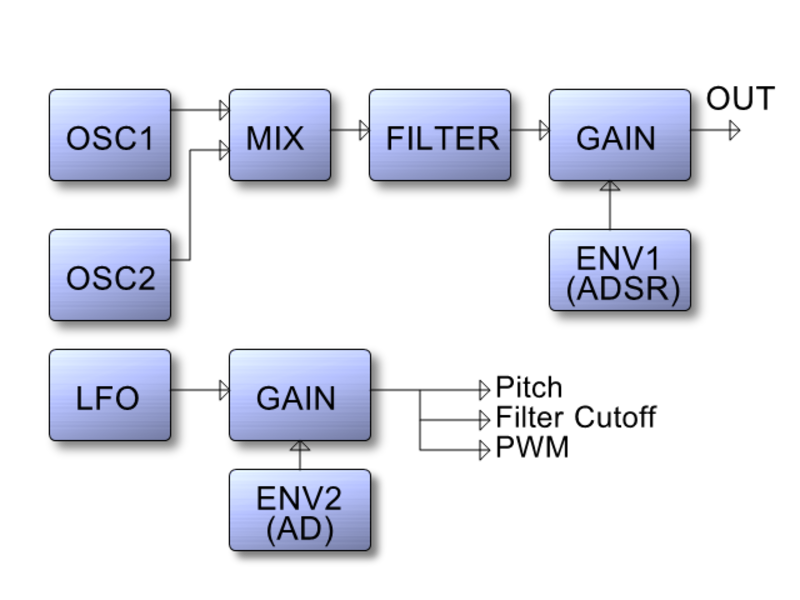

気になるGembox Synthの仕様は、以下の図のようになっています。

Gembox Synthのブロックダイアグラム

そう、オシレータが2つにフィルタ、エンベロープジェネレータが2つとLFOというもの。本体にはこれらのパラメータをリセットするリセットボタンと、このパラメータをランダムに設定するランダムボタンしかついていませんが、MIDI信号からMIDIコントロールチェンジで各パラメータを調整できるようになっています。

以下のビデオはg200kgさんが試作機の段階で動作状況を撮影したもの。基板やLEDの色など製品版とはちょっぴりデザインが違うようですが、出音や操作の雰囲気は分かると思います。

ちなみに、割り当てられているMIDIのコントロールチェンジは以下のとおり。たとえばCC#1で「LFO to Pitch」というのが割り当てられているからモジュレーションホイールを動かすと、ウニウニしてくれるわけですね。

| MIDI CC# | Function | MIDI CC# | Function |

| 1 | LFO to Pitch | 72 | ENV1-Release |

| 2 | LFO to Filter | 73 | ENV1-Attack |

| 3 | LFO to PWM | 74 | ENV1-Sustain |

| 5 | Portamento | 75 | ENV1-Decay |

| 7 | Volume | 76 | LFO Rate |

| 64 | Damper | 77 | ENV2-Decay |

| 70 | Detune | 78 | Env2-Attack |

| 71 | OSC Mix | 80 | Filter-Cutoff |

| 81 | Filter-Q |

このコントロールチェンジ番号にしたがって、コントロールサーフェイスのパラメータを割り当てれば、まさにハードシンセとして音作りもできるのですが、PCを使っているなら、もっと便利なツールが用意されています。それがg200kgさんのWebサイトにあるGembox Synth Controllerです。

Google ChromeでコントロールできるWeb MIDI APIを利用したGembox Synth Controller

ポケット・ミクやeVY1シールドのコントローラソフトと同様、ブラウザにGoogle Chromeを利用することで直接Gembox Synthを操作することができます。この画面上でパラメータをいじったり、マウスで鍵盤を弾くのもいいですし、外部のUSB-MIDIキーボードからコントロールすることも可能です。

では、このGembox Synthってどんな仕組みで動いているのでしょうか?g200kgさんに聞いてみました。

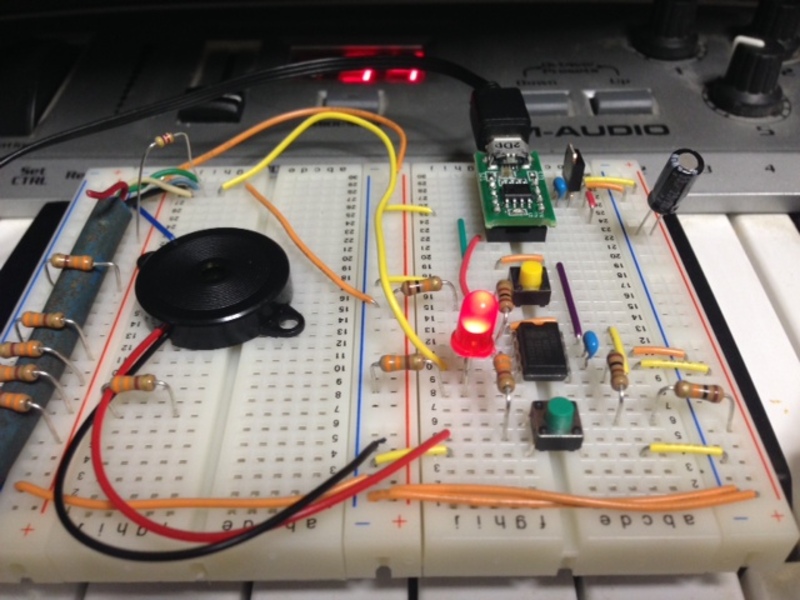

「もともとトランジスタ技術の2月号に8ピンDIPのARMチップという付録がついていたのがキッカケでこの音源を作りました。正確にはNXP SemiconductorsのLPC810というCPUでして、いま秋葉原で1つ75円で売っているものです。昨年11月あたりに、とにかく小さくて高速でしかもすごく安いCPUが登場するということでマイコンマニアの間で話題になったCPUです。ただ、実際に使ってみるとROMが4KB、RAMが1KBとメモリが極端に小さくアンバランス。『こんなもん、何にも使えない』と最近不評なのですが、これで音は出すことくらいはできるのでは…とすぐに取り掛かり、ブレッドボード上で配線し、プログラムも数日で完成しました」とg200kgさん。

ブレッドボードに組み上げたGembox Synthのプロトタイプ

そう、紹介が遅れましたが、これまでもDTMステーションで何度か登場していただいたことのあるg200kgさんは、VSTプラグインのソフトシンセやエフェクトにおいて、世界的にも著名なエンジニア。そしてブラウザ上でMIDIやオーディオを扱うWebオーディオにおいて第一人者なんです。そのg200kgさんの手に掛かれば、この小さなマイコンをシンセサイザにしてしまうことくらい、すぐだったわけですね。

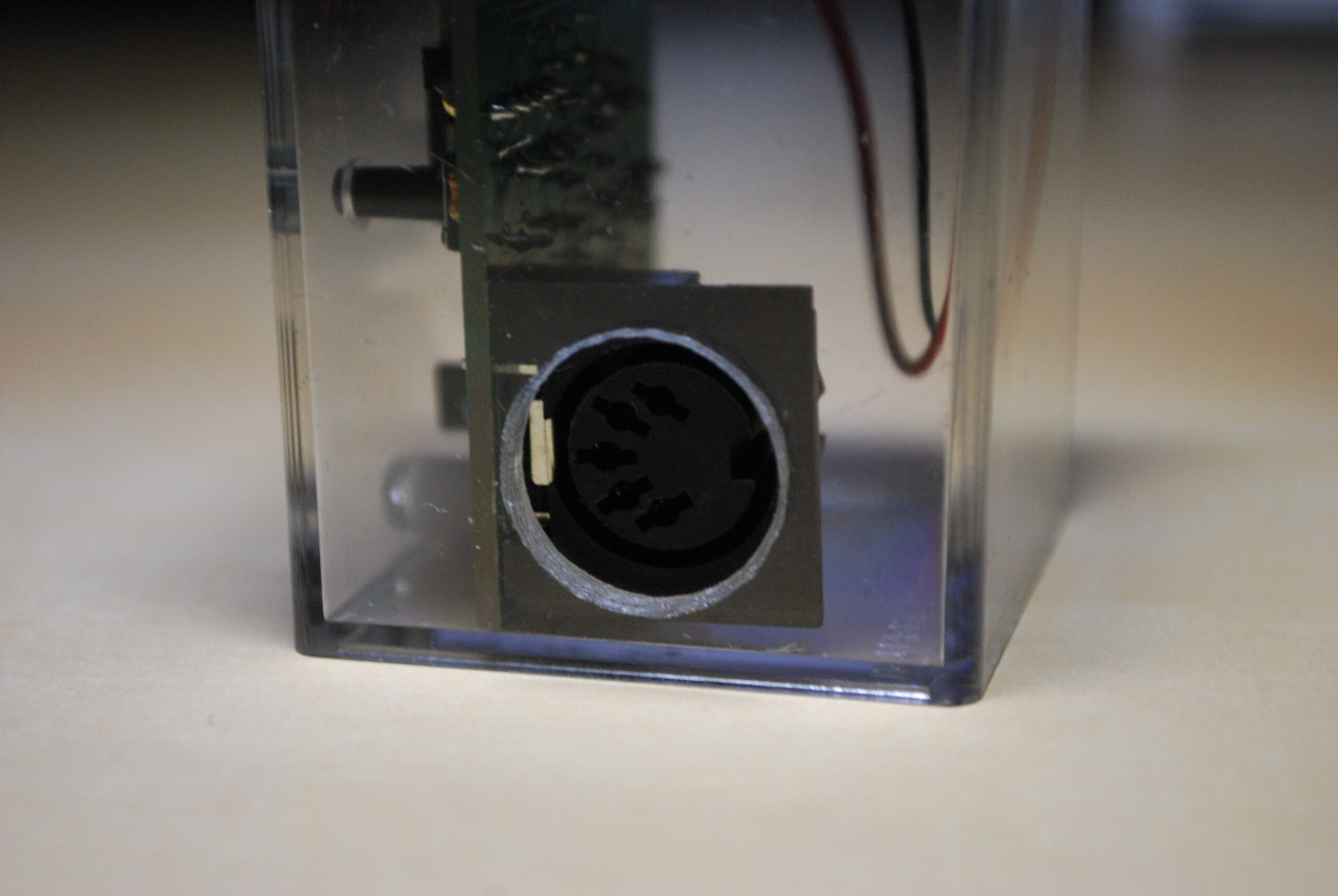

「ハードは久しぶりでしたが、回路的にはLPC810に抵抗とコンデンサを少しつけてLED、MIDI端子、オーディオ出力を付けただけの簡単なものです。中国の会社にネットでオーダーしてプリント基板を作ってもらいましたが、10枚$18.8で作れて、すぐに届くのですから、便利なものです。最大の問題は、筐体をどうするかです。いまは文具店で売ってるゼムボックスを購入し、ここに手で穴をあけて組み込んでいるのですが、この加工が非常に難しく、手間がかかるんです。金型を起こして作れるといいのですが、そのためには1,000個くらいの生産が前提となり、資金もかかるから難しいところ。しばらくは手作業であり、多少キズがついたりすることもあるのですが、その点はご容赦ください」とのこと。

MIDI端子の穴は、まさにg200kgさんが手でくりぬいたもの

CPUやケースなど、部品代は確かに安いのかもしれませんが、穴あけやはんだ付け、組み立ての手間を考えると、まったく儲からないような気もします。

「クラウドファンディングなどを使って、資金を集めて量産できるといいのですが、しばらくは、いま体制での販売になりそうです。すべて手作業なので、オーダーがいっぱいくるとお届けできるまで多少時間がかかるかもしれません。申し訳ないのですが、しばらくお待ちいただければと思います」

こうした生産体制であるため「プロトタイプ機」という形になっていますが、いつか「量産版」が登場するようになってくれるとうれしいですね。もしかしたら、将来「幻のプロトタイプ機」としてプレミア価値が付くのでは……なんてワクワクしてしまいます。

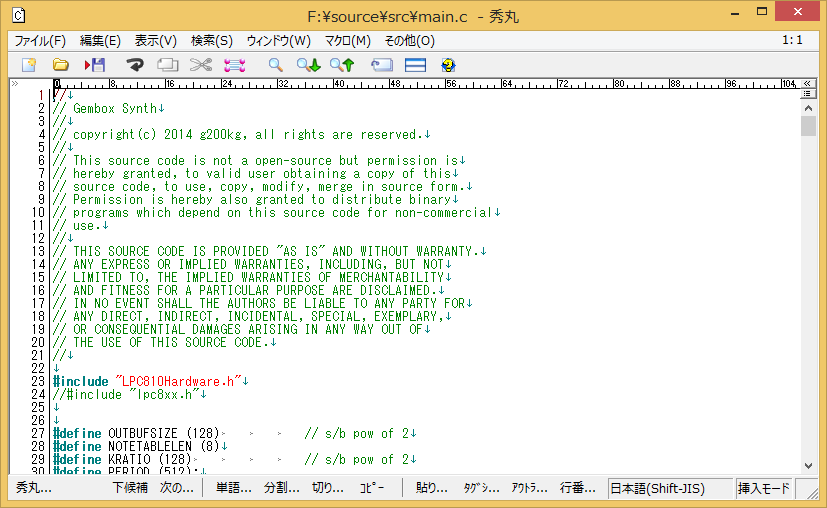

なお、このGembox Synthを購入するとハードのほかに、CD-ROMがバンドルされており、この中には取扱い説明書のほかに、回路図、さらにはソースコードも同梱されています。

オープンソースではないものの、購入した人はソースコードの使用、複製、改変およびそれに基づくオブジェクトコードの御自分の非商用プロダクトへの使用および頒布が許諾されているとのことなので、プログラムの勉強をしたいという人にもお勧めですよ。

【追記】

右側のランダムボタンを長押しするとデモモードになり、パラメータをランダムに設定しながらいろいろな音が鳴っていくのですが、なかなかカオスなサウンドですごいのでSoundCloudにUPしてみました。

【製品情報】

Gembox Synth製品購入ページ

g200kgさんのWebページ

Gembox Synth日本語マニュアル.pdf

コメント

高校の選択科目で、技術の時間に、キットのラジオを作った位の知識がないので難しいです(´・ω・`)

かっこいい

すげぇ~、の一言

これあったらMIDIコントローラがローランドPCー160では切なくなる(笑)