ホラー映画やホラーゲームにおいて、非常に重要な役割を果たすのがサウンドです。静けさの中で「ギーッ…」と開くドアの音、突然の「ガタッ」という物音……背筋が凍るような気がします。もちろん、効果音だけでなくおどろおどろしい不気味さを持った音楽というのも非常に重要なキーとなっており、映像と音をマッチさせることで恐怖を表現することができます。そうしたホラーサウンドは、どのようにして作られているのでしょうか?

先日、国際的な電子音楽とデジタルアートの祭典「MUTEK.JP 2017」が開催されましたが、その中の特別セミナーとして行われた「NATIVE SESSIONS – BEHIND THE SCENES OF BIOHAZARD 7」において、12月14日に配信予定のサバイバルホラー「バイオハザード7 レジデント イービル ゴールド エディション」に関する制作舞台裏を開発元のカプコンのサウンドチームが明かしてくれました。ここではフォーリーと言われる効果音レコーディングやクリーチャーボイス(モールデッドの声)の収録の実演、さらにはNative InstrumentsのKONTAKTをベースに、カプコンが独自開発した音源、REMM(Resident Evil Music Modular)を用いた音楽制作など、普段見ることができないゲームサウンド制作の裏側を見ることができたので、その概要について紹介してみたいと思います。

先日、日本科学未来館で行われたMUTEK.JP 2017の特別セミナー、「Native Sessions-Behind the Scenes of BIOAHAZARD 7」

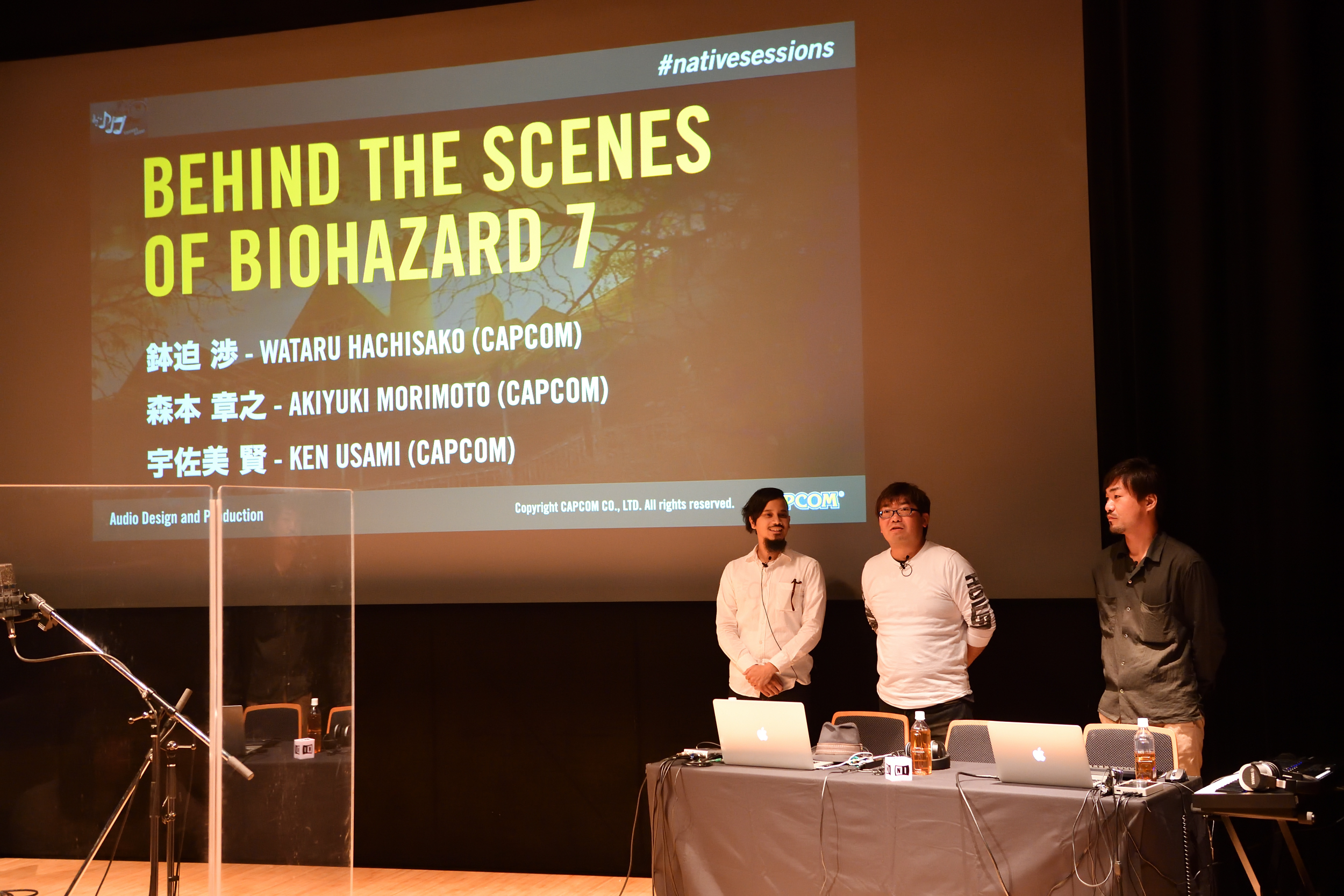

今回のNative Sessionsで登壇されたのはオーディオディレクターの鉢迫渉さん、コンポーザーの森本章之さん、サウンドデザイナーの宇佐美賢さんの3人。クレジットを見ると、バイオハザード7のサウンドチームには計15人の名前が出ており、制作に4年を要したと話されていたので、かなり大規模な制作であったことが想像できますが、3人のお話を元に見ていきます。

登壇されたカプコンの3人。左から宇佐美さん、鉢迫さん、森本さん

まずバイオハザード7のコンセプトは「恐怖に打ち勝ち、どうやって生き残るのか?」というもので、「こびりつく恐怖」、「ど没入感」、「濃厚サバイバルホラー」がキーワード。開発方針としては「怖面白く」、「せまく深く」なのだとか。そのゲームの中でサウンドコンセプトは「聞き取る恐怖」、ユーザーはゲームサウンドを注意深く聴くことで一層恐怖を体験する。リアリティーのある日常音とホラーサウンドである非日常的、違和感のある音のハイブリッドで表現されており、無音と緊張・緩和を効果的に組み合わせること、そしてインタラクティブな表現をしつつ没入感とトラウマに残る恐怖サウンドにしていく、という明確な目標・目的をもって開発されていったそうです。

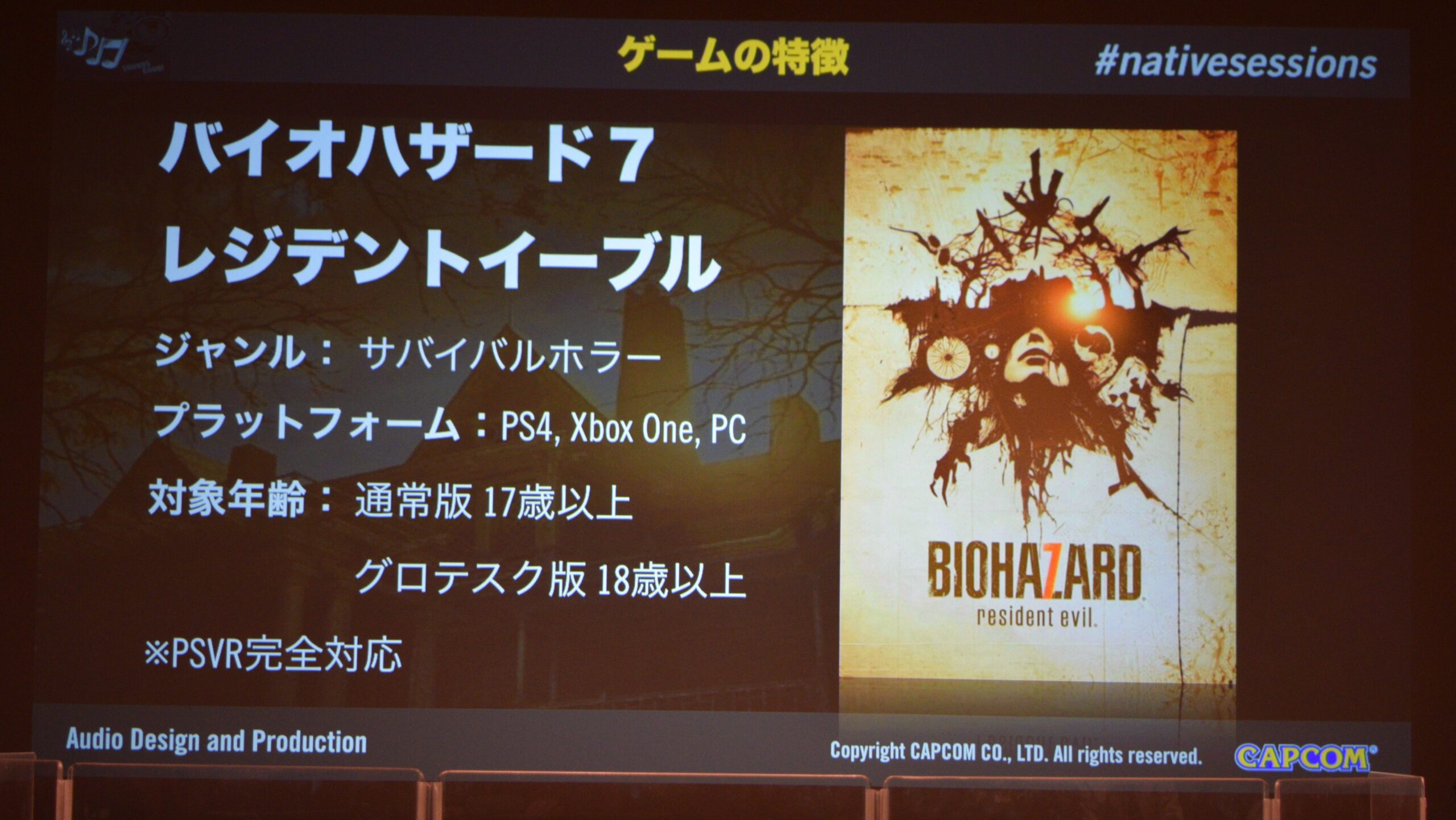

「バイオハザード7 レジデント イービル」の特徴

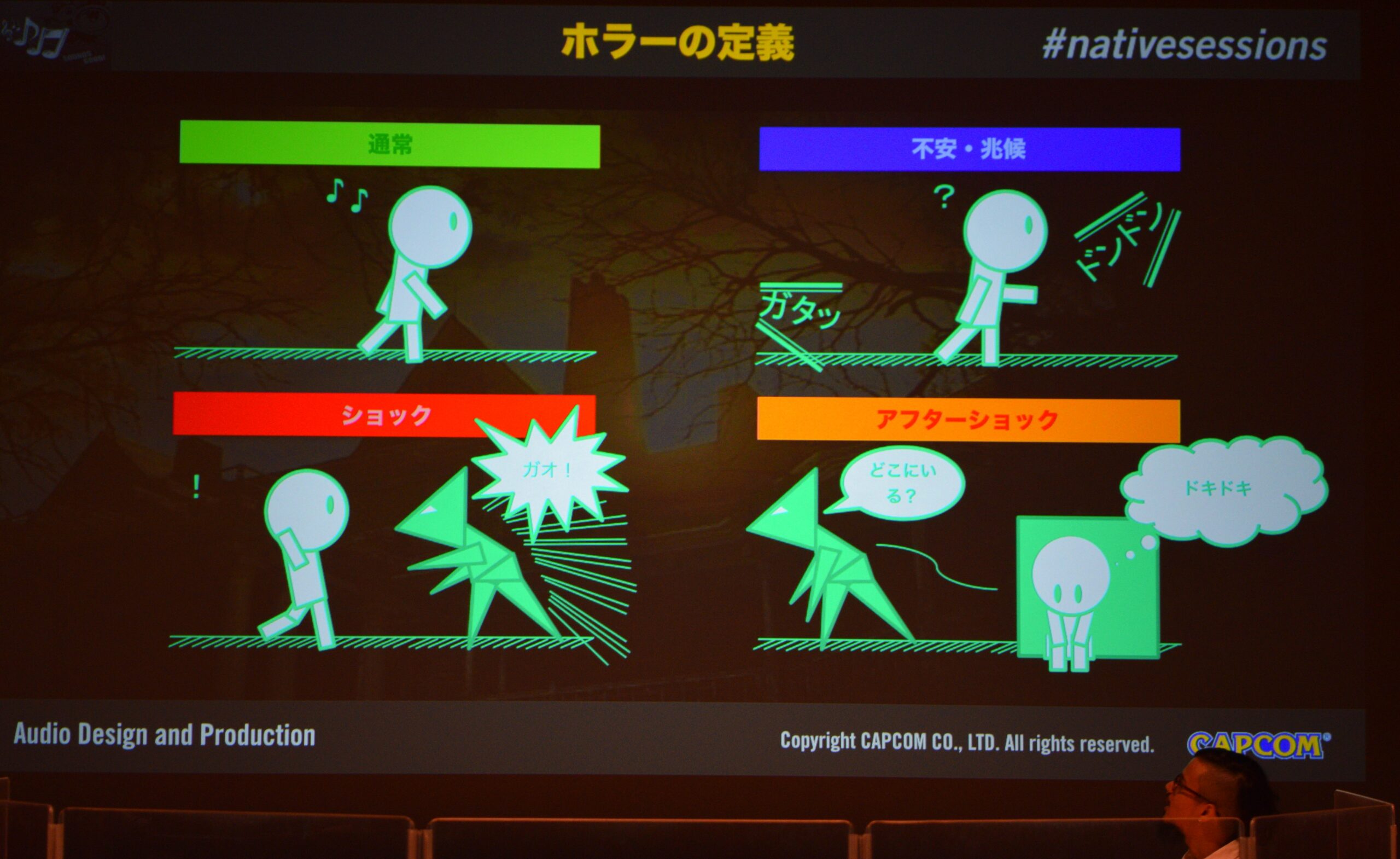

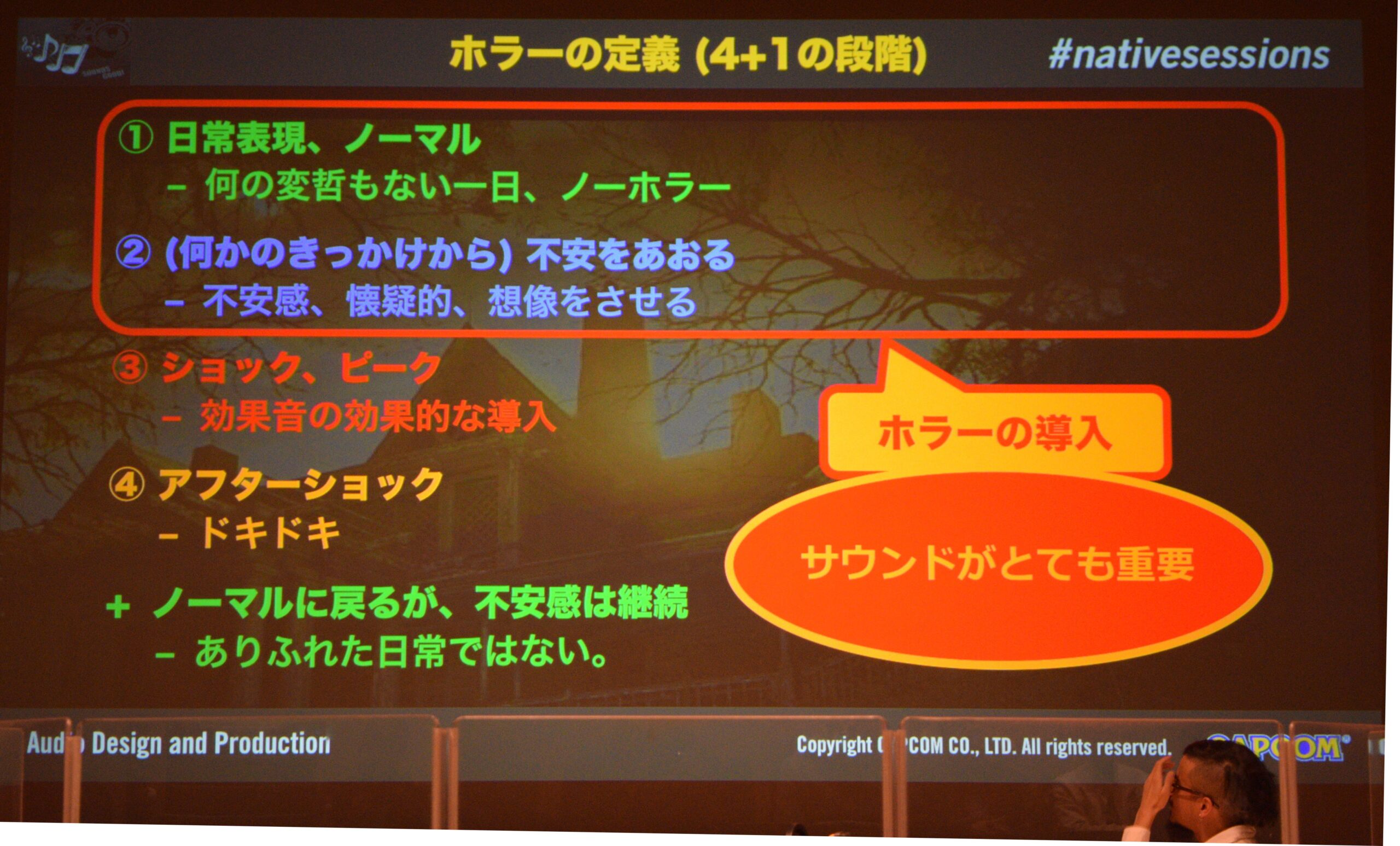

ではホラーの定義とはどんなものなのでしょうか?映画など、既存のホラー作品を分析していくと、なぜ怖いかのカラクリが見えてきます。ホラーには4+1の段階があるとのこと。まずは①日常表現、ノーマルな段階であり、ここは何の変哲もない一日が送られています。しかし②(何らかのきっかけから)不安をあおる段階に入ります。たとえば「ドンドン」という音や「ガタッ」という音をきっかけに、不安感や懐疑心を煽り、想像を掻き立てていくわけです。そして③ショック、ピークの段階へ。ここでも効果音の効果的な導入が重要になってきます。でもショック、ピークが過ぎ去った後も④アフターショックという段階があり、ドキドキが続くのだそうです。

ホラーで定義される4つの段階

これを繰り返していくのがホラーなのですが、④から①へ戻っても、ここはありふれた日常ではなくなる効果を持つそうです。やはり③、④といった段階の影響で、不安感は継続していく、そこがホラーの仕組み、定義となっているわけなんですね。

ホラーにおいて、サウンドは非常に重要な位置を占める

さて、その4+1の段階を遷移する上で音が非常に重要な役割を持ってきます。日常においては基本的に音楽は鳴らさず、とことんリアルなサウンドを用い、自分の耳で聞いているかのような表現をしていきます。一方、不安を煽るシーンでは不安感を馴染ませつつも、聞き取りやすい音にすることで、プレイヤーに音の背景や正体を想像させます。また、リアルな音と違和感のある音をハイブリッドに混ぜていくことで、不安にさせていくのです。

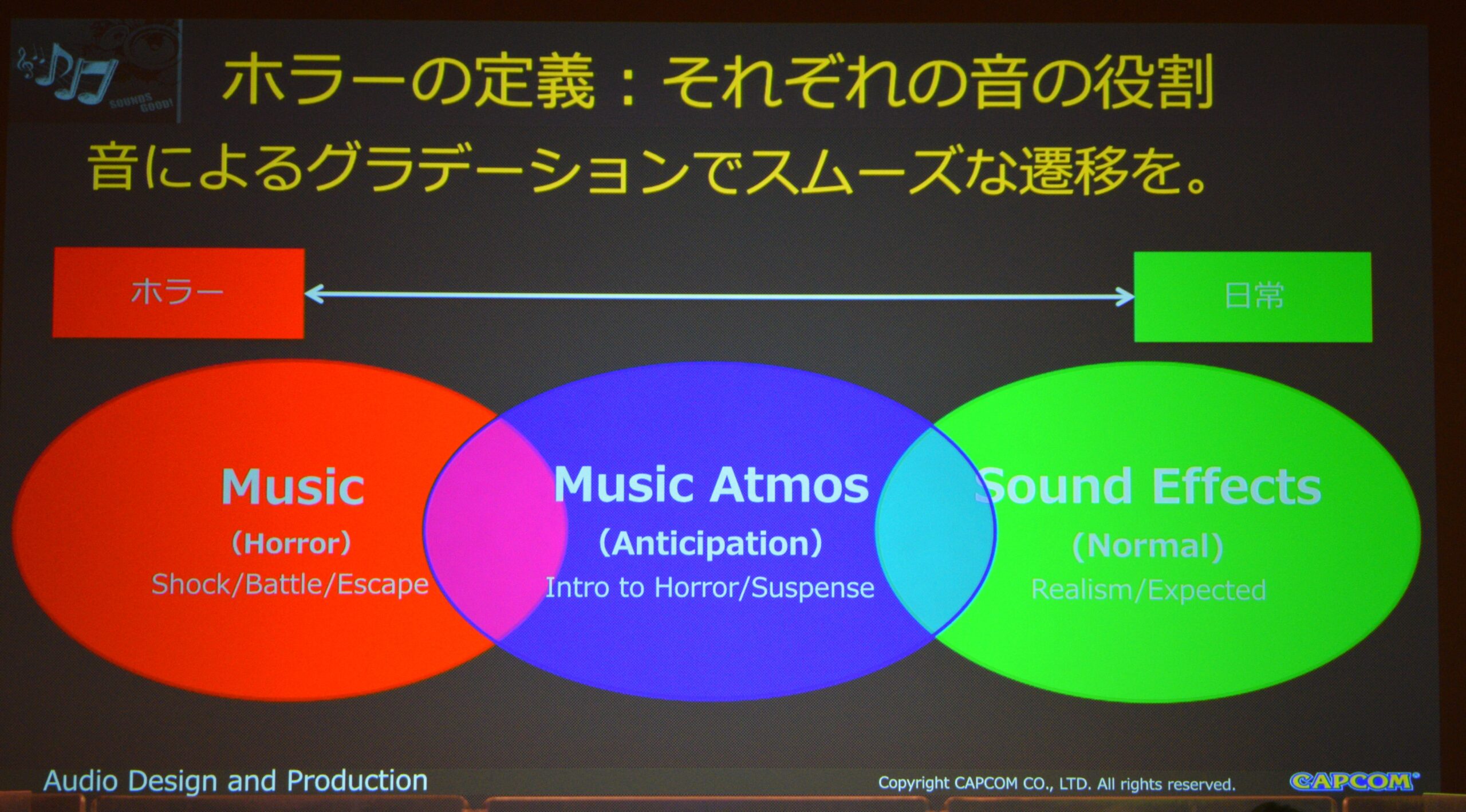

ホラーと日常をスムーズに遷移させるためにミュージックアトモスが必要だという

宇佐美さんによると、ここで重要になるのが、ホラーと日常をスムーズに遷移させるためのミュージックアトモスの存在なんだとか。これはカプコンのサウンドチーム内で作られて言葉だそうですが、グラデーションを付けていくそうです。一方で、無音も非常に重要であり、「くるぞ!くるぞ!」という緊張感を高めたり、プレイヤーの気持ちのテンポ感や想像を裏切る効果を持つのだとか……いろいろと綿密な工夫がされているんですね。

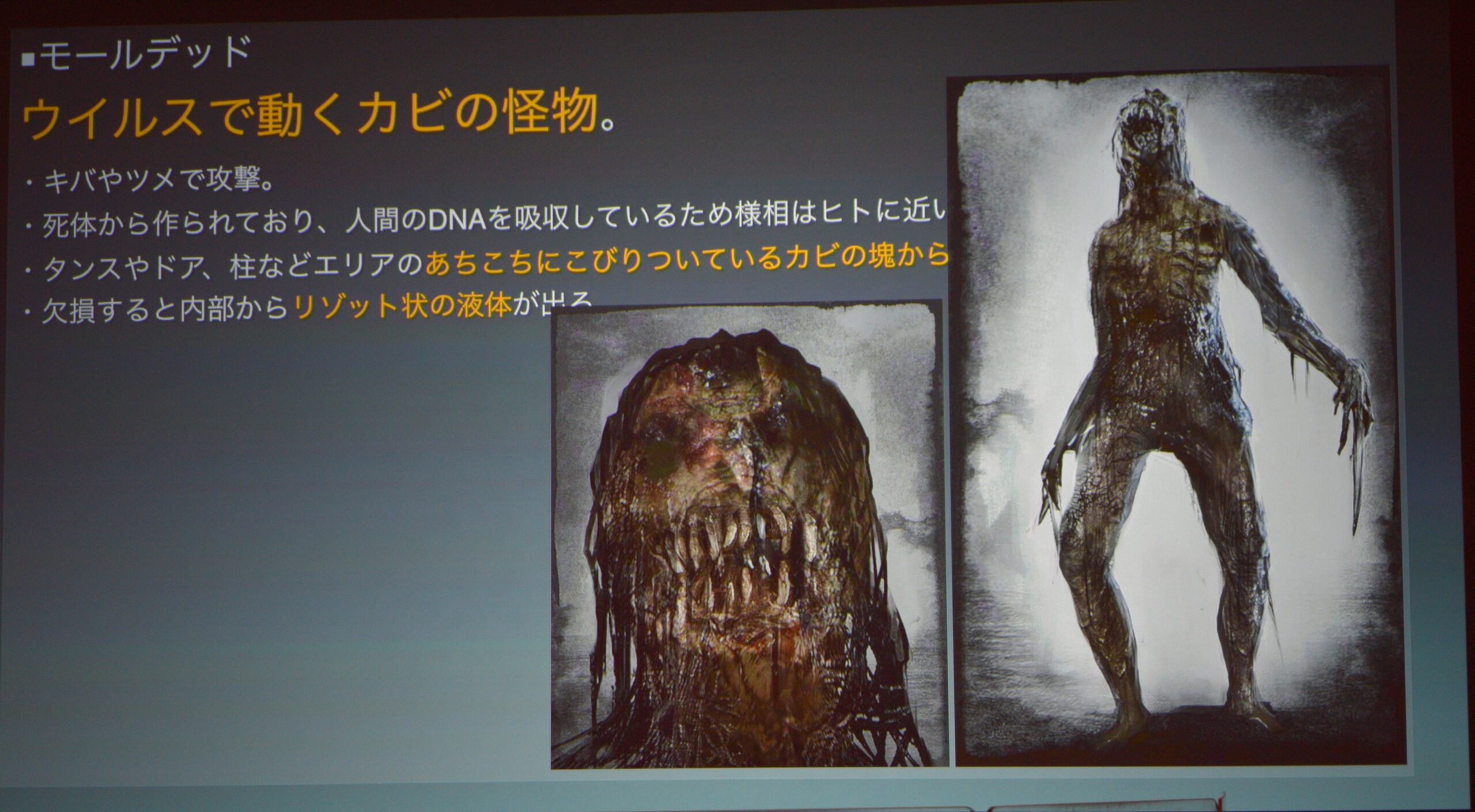

では、その効果音をどのように収録しているのか、会場で、その実演をしてくれました。ここでテーマとなったのは、バイオハザード7に出てくるクリーチャー、「モールデッド」が襲い掛かってくるシーン。モールデッドとはウィルスで動くカビのクリーチャーであり、死体から作られていて人間のDNAを吸収しているため、様相は人に近いというもの。タンスやドア、柱などあちこちにこびりついているカビの塊から発生し、キバやツメで攻撃。欠損すると内部からリゾット上の液体が出てくるという設定のなんとも気味悪いクリーチャーです。

Pro Tools上に貼られたビデオに合わせて音を収録していく

このモールデッドのシーンがビデオで用意され、Pro Toolsの動画トラックに貼られているので、これに合わせて収録をしていきます。収録のために、さまざまな材料がステージに持ち込まれていましたが、まずオーディオディレクターの鉢迫さんが取り出したのが、「糸こんにゃく」とネチョネチョのローション。

ステージ上で糸こんにゃく(しらたき)を開封し、それにローションを混ぜ合わせて、手でこねる音を収録

これを混ぜてグチャグチャにしたものを手で揉みながら気持ち悪い音を立てるとともに、マイクで収録していきます。そう、シンセサイザサウンドを使うとかではなく、生の音を録っていくフォーリー録音という手法が使われるのです。

ソックスの中に粘土をいれて、タイルをドンドンと叩く

さらにココナッツの表皮の繊維であるココナッツファイバーを手で触りながらガサガサする音を組み合わせたり、粘土をソックスの中に入れたもので、タイルを叩いて足音を収録していきます。また、攻撃してくる際の体を振り回す音は、ホウキを「ブワーン、ヴォーン」と振り回して録っていくんですね。どんなものを使えばいいのか、本当にさまざまなモノで試してみて、マッチするものを選んでいくのだとか。面白そうではあるけれど、本当に地道な作業ですよね。

怪物の勢いある動きには、ホウキを振り回す音を収録していく

ここにクリーチャーのうめき声も収録していきます。これもビデオを見ながら、クリーチャーの動きに合わせて収録するのですが、これは人の声を元に、エフェクトで加工して作っていきます。使っていたのはEventide AudioのH3000 Factoryというウルトラハーモナイザー。先ほど録った効果音と重ねていくことで、非常に不気味で、そして迫力あるサウンドになっていくのを間近で見ることができました。

「グォー」と唸る声をエフェクトを使ってリアルタイムに加工して収録

では、音楽のほうはどうなんでしょうか?ゲームの音楽というと、ピコピコサウンドを想像する人もいるかもしれませんが、現在のゲームの世界ではふんだんなメモリ、CPUパワーを使用した上で、生のオーケストラをレコーディングするなど、非常に贅沢な作り方をしています。それでも映像系とのリソースの取り合いがあるそうですが、昔のピコピコとはまったく違う次元に来ているわけですね。

バイオハザード7の収録にはオーケストラの生録りも使用されている

さすがに、このセミナーにオーケストラを呼んで……というわけにはいかなかったようですが、スライドにおいて、その収録風景なども披露されました。ユニークなのは、普通の演奏だけでなく、コントラバスの弦を思い切り緩めた状態で不気味な低いサウンドをサンプリングするなど、かなり特殊な録り方もしているようでした。

弦を緩めたチェロを弾く不気味なサウンドもサンプリング

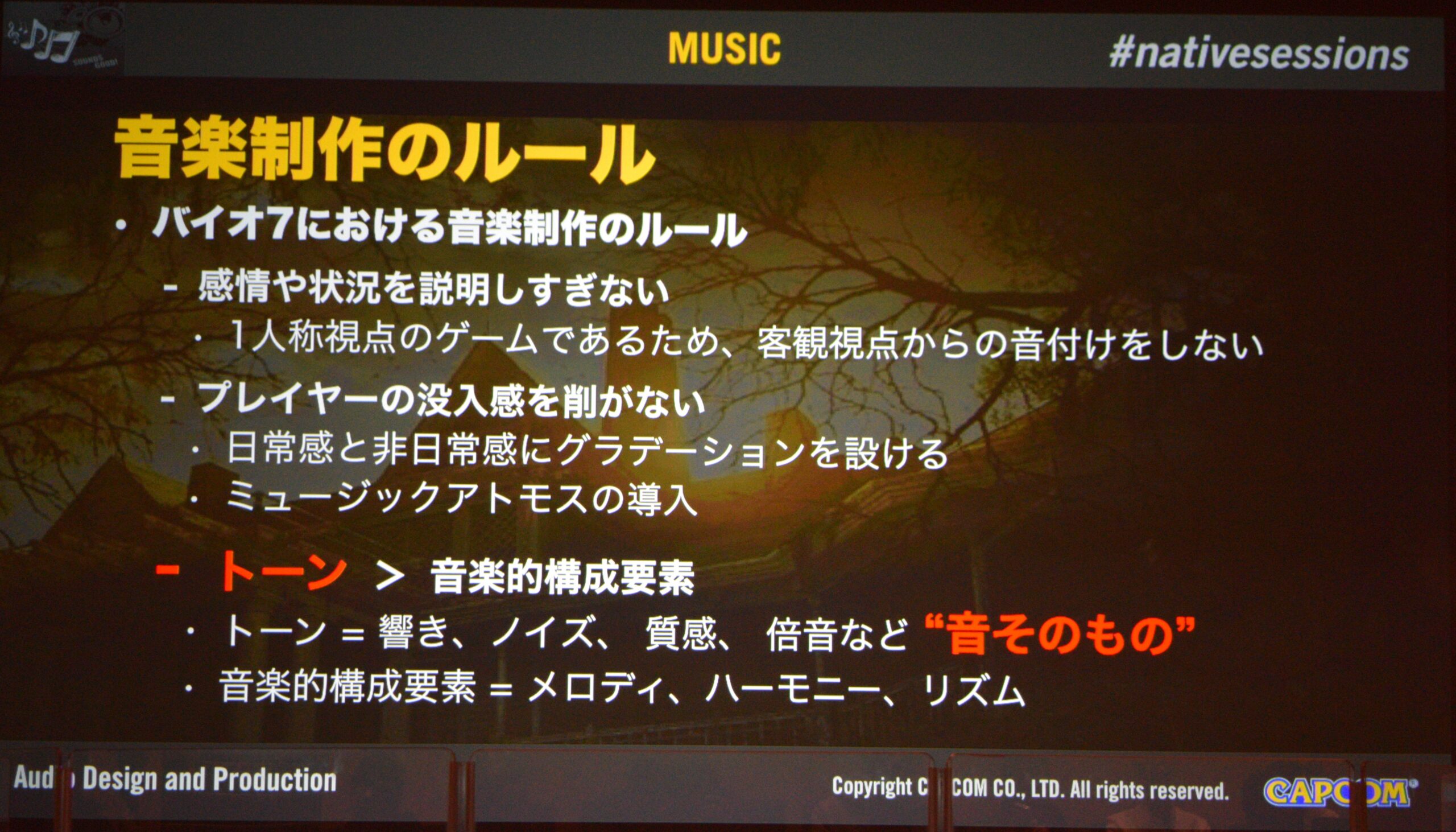

コンポーザーの森本さんによると、バイオハザード7における音楽制作のルールをしっかり確立させた上で作っていったとのこと。まずは感情や状況を説明しすぎない、ということ。バイオハザード7自体が1人称視点のゲームであるため、決して客観視点からの音付けをしないようにしているそうです。またプレイヤーの没入感を削がないように、日常と非日常にグラデーションを設けるミュージックアトモスを導入しているとのことです。

BIOHAZARD 7における音楽制作のルール

そして音楽的構成要素よりも「トーン」に重きを置いた制作を行うことが重要なポイントと話していました。このトーンというのは響きであり、ノイズであり、質感、倍音など、音そのもの。一方で、音楽的構成要素とはメロディーやハーモニー、リズムなどを意味しています。

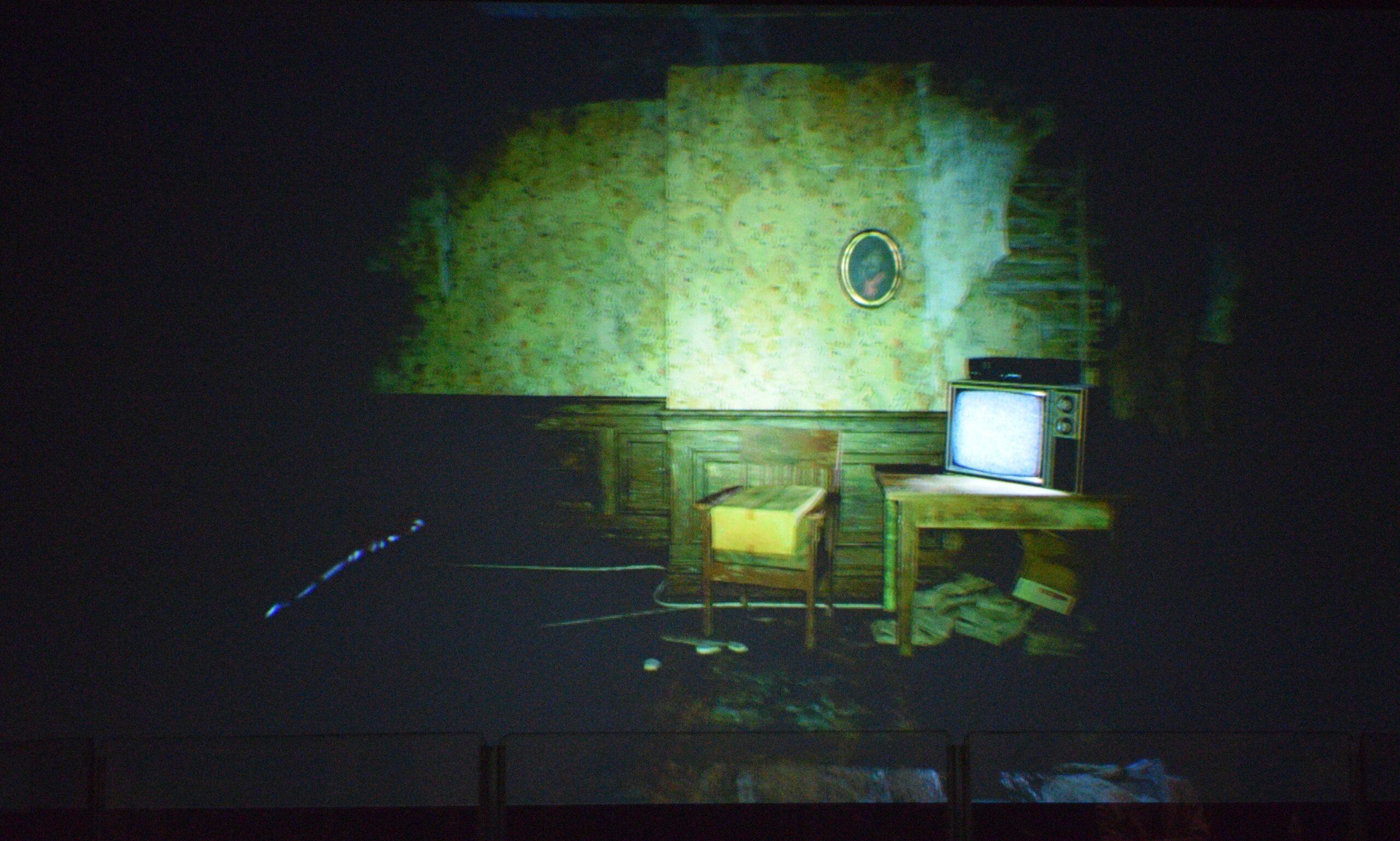

バイオハザード 7のワンシーン

こうした音楽を「ミュージック・コンクレート」と呼ぶそうですが、これはトーンベースによる作曲手法を用いており、「音そのもの」が持つ特性(質感やレゾナンスなど)を効果的に使用することで、楽譜では表現しきれない微妙な響きを持つ音楽なのだとか。

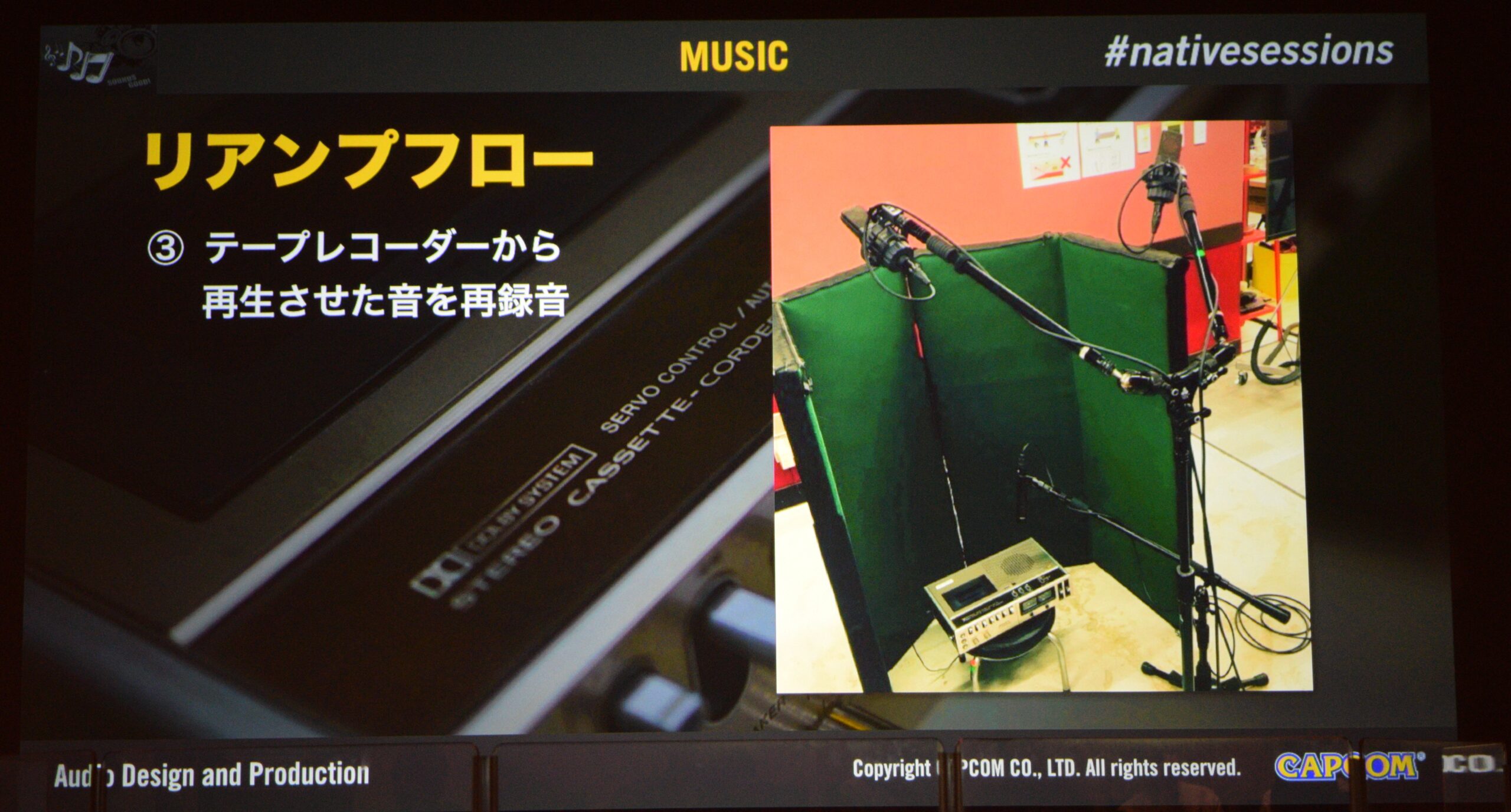

レコーディングした音をいったんテープレコーダーにダビングし、それを再度取り込むといったことも行われている

その音楽制作のワークフローが、やはり一般的な音楽制作とはかなり違うようでした。まずは、音素材の収録からスタートします。たとえば前述の弦を緩ませたコントラバスの弦を勢いよく擦る音を収録するわけです。そして、この音素材を加工してトーン=音色素材を作ります。さらにトーンをレイヤー(コラージュ)して楽曲を作っていきます。必要あればテープレコーダーを介したリアンプ処理を行うなど、ポストエフェクト処理も行ってさらなる質感を出していくのだとか。

科学未来館のセミナールームの会場は満席になっていた

ちなみに、音素材の収録は効果音用だったり、音楽用だったりするわけですが、バイオハザード7の場合、音楽用としてはストリングス、フォーリー、ボイスの3カテゴリで、オリジナルの素材が10,000サンプル以上で、また効果音用の音素材に関してはすべて24bit/96kHz、総容量が130GB以上とのことですから、いかに膨大な作業を行っているかがわかりますよね。

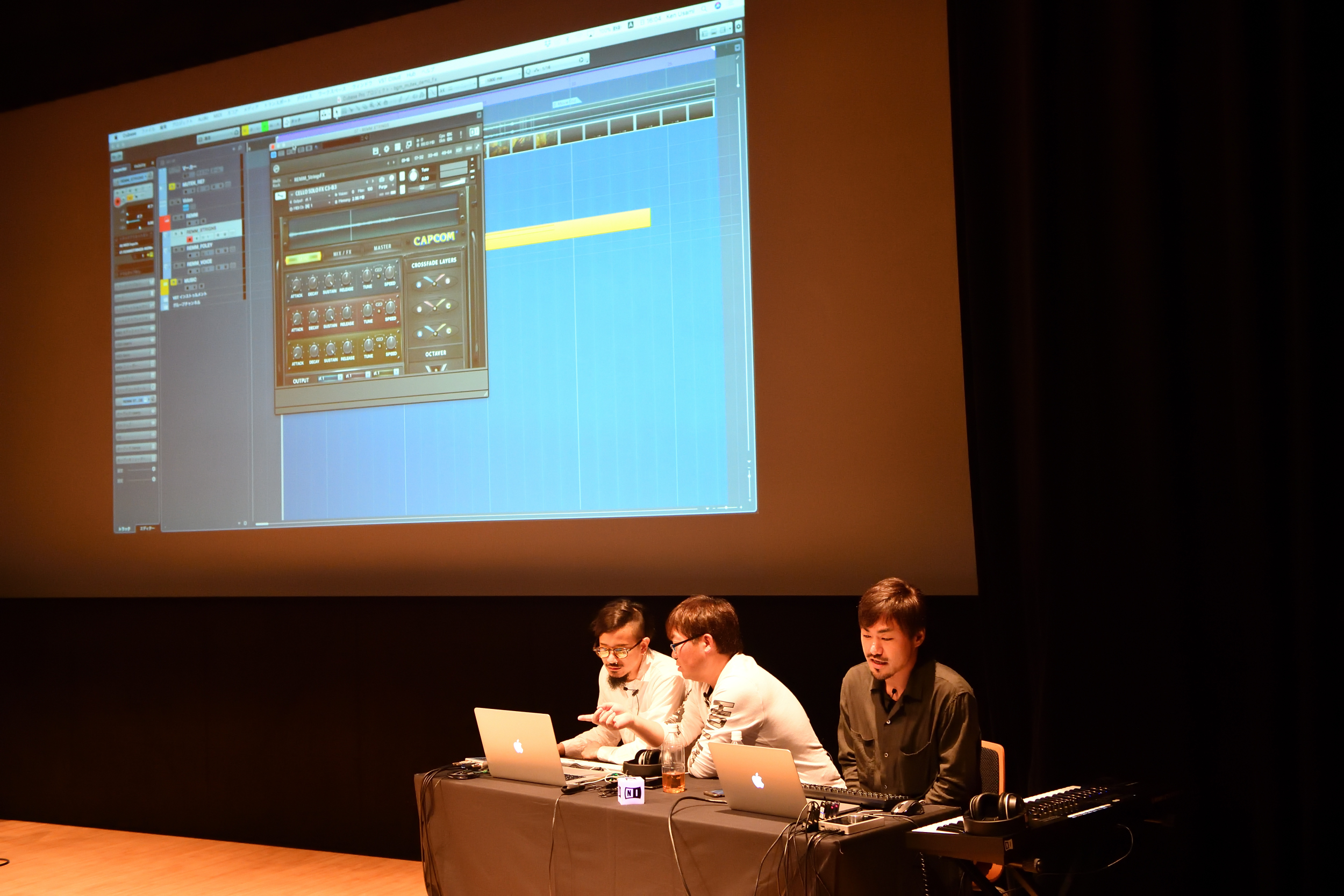

カプコンでは音楽制作にCubase Pro 9が利用されている

カプコンのサウンドチームにおける音楽制作では、Cubase Pro 9が使われているそうですが、実際に森本さんが作ったプロジェクトの中身が披露され、会場において再生されました。いかにもおどろおどろしいサウンドが響き渡るのですが、なるほどこれが「【トーン】>【音楽的構成要素】」となったホラーの音楽なのか、と納得するものでもありました。つまり、いわゆるメロディーやリズムのある音楽という感じではなく、環境音というのにも近いバックで鳴る怖いサウンド。でも効果音ではなくバックに響き渡る音楽なんだ、と。

音源として利用されていたのがCAPCOMオリジナルのREMM

そして、ここでほぼすべてのトラックに使われている音源が、REMMというプラグイン。ここに「CAPCOM」というロゴがあることからも分かるとおり、カプコンオリジナルの音源なのですが、実はこれ、Native InstrumentsのサンプラーであるKONTAKTがベースになっているのです。収録した音素材はこのREMMを用いて「トーン」に変えていきます。

ほぼすべてのトラックでREMMが活用されている

ご存知の方もいらっしゃる通り、KONTAKTは単なるサンプラーというだけに留まらず、開発ツールともなっているため、KONTAKTのエンジン、UIを活用しながら、独自の音源を開発することが可能になっているのです。

レイヤーの重ね合わせやエフェクト設定なども自由自在なREMM

森本さん自身、もともと古くからのKONTAKTユーザーであり、KONTAKTを使っての音作りをしていたそうです。トーンを作る上で、KONTAKTは必要不可欠な存在となると同時に、社内でもみんながKONTAKTを持つようになり、メンバーも増えてきたことから、お互いに共有できるようにと、このREMMを開発したそうです。

REMMの中にはカプコンサウンドチームのノウハウが凝縮されているとのこと

実際、会場におけるデモでは、ベルのアンビエントサウンドと、前述のコントラバスの弦を緩ませて弾いたものをレイヤーした上で、ADSRを調整したり、エフェクトを組み合わせるなどして使っていました。ほかにも叫び声だったり、呪文のようなささやき声をREMMに読み込ませ、EQ、コンプなどをかけたり、タイムストレッチを施したり、リバーブ、ディレイを活用するなど、かなり積極的な音作りをしていました。

休憩時間中、会場の外側ではNative Instruments製品に触れて実践する人もいっぱい

普段なかなか見ることができない、ゲームサウンド制作の裏側、しかもサバイバルホラー作品での音作りを覗くことができたのは、貴重な機会だったと思います。バイオハザード7はド没入感を重要視するゲームなので、遊ぶときには思い切り入り込むのがいいとは思いますが、ふと頭を切り離した上で、ここから飛び出すサウンドがどう構成されているのかを考えてみるのも面白いかもしれませんよ。

なお、今回のセミナーでは登場していませんが、Native Instruments製品の中には、X-Yコントロールで簡単にオリジナルのホラーサウンドを制作できるTHRILLというソフトウェア音源もあり、なかなか面白いところです。

そのTHRILL、そしてKONTAKTをはじめとするNative Instrumentsの製品群は、Thanksgivingセールを展開中です。この機会に入手してみるのもよさそうですよ!

【関連情報】

カプコンサウンドチーム公式Web

KOMPLETE 11製品情報

THRILL製品情報

Native Instruments Thanks Givingセール情報

【関連記事】

カプコンのゲームサウンドデザイン現場に潜入。ShureのiOSデバイス用マイクが大活躍!?

NIからオーディオIF機能統合のMASCHINEとKOMPLETE KONTROL S49/S61の新モデルが登場!Cubaseスペシャリストの青木繁男さんに聞くNI KOMPLETE活用術

コメント

最近Sonic CaltureもKontakt用に似たような音源ソフトHounted Spacesを

出しましたね。需要が多いんでしょうね。

http://www.soniccouture.com/en/products/28-rare-and-experimental/g60-haunted-spaces/