9月16日、iPhone 14が発売されました。今回iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Maxの4モデルがあったわけですが、これまでiPhone 12 Pro、iPhone 13 Proと使ってきたので、あまり深く考えず、シンプルに後継モデルであるiPhoen 14 Proを購入しました。Appleのオンラインストアで予約注文した際、いつものようにサーバーがパンク状態で当初うまく購入できず、到着が10月半ば…となってしまったのですが、改めて調べたらApple Storeでの受け取りなら当日購入可能とのことで、朝8時半に表参道に行って入手してきたのでした。

個人的には色がシエラブルーからゴールドに変わったので見分けは付くものの、大きさも形もほとんど同じで、カメラ性能は多少よくなっているのかもしれませんが、ハード的な目新しさは皆無。ただ画面を見ると画面上のカメラを隠すために塗りつぶされた影部分が小さくなっていたり、ウィジェット表示が変わったり、時計の時間表示のフォントが大きくなっていたり……と多少は違いも感じるところ。この辺は、いろいろなサイトでレビューされているので割愛しますが、iPhone 14 Proで試した上で、DTMに問題なく使えるのかという観点からチェックしてみたので、レポートしてみます。

これまで使ってきたiPhone 13 ProのOSは15.6.1のまま、昨日購入してきたiPhone 14 Proは16.0となっていますが、カメラ側で並べてみたら、色の違い以外まったく分からないレベル。

iPhone 13 Pro(左)とiPhone 14 Pro(右)

iPhone 13 Pro(左)とiPhone 14 Pro(右)

横から見てもほぼ違いはなさそうですが、よく見るとカメラ部分の飛び出しがさらに大きくなっています。

iPhone 13 Pro(左)とiPhone 14 Pro(右)。iPhoen 14 Proのカメラのほうが厚い

iPhone 13 Pro(左)とiPhone 14 Pro(右)。iPhoen 14 Proのカメラのほうが厚い

カメラ面を下向きにしておいてみると以前よりさらに傾きが大きくなります。10円玉を3枚重ねるとちょうどカメラの高さとマッチして、平行に設置することができました。

iPhone 13 Pro(下)とiPhone 14 Pro(上)

iPhone 13 Pro(下)とiPhone 14 Pro(上)

待ち受け画面にウィジェット表示ができるようになったり、使っていないスリープ状態においても、常にうっすらと画面表示されているのがデフォルト設定になったあたりが、新しい部分でしょうか……。

iPhone 13 Pro(左)とiPhone 14 Pro(右)

iPhone 13 Pro(左)とiPhone 14 Pro(右)

というわけで、これまで使ってきたiPhone 13 Proの設定、アプリすべてをそのままiPhone 14 Proにリストアする形で環境を整えた上で、オーディオやMIDIなどの各種ハードウェアを接続したり、アプリを起動して試してみました。

MIDIキーボードをチェック

まずはMIDIキーボードから見ていくことにしましょう。

IK Multimedia iRig Key 2

最初に試してみたのはオーディオ出力もMIDIも同時に使えてしまう便利なキーボード、iRig Key 2から。これはMFi認証の取れたハードウェアなので、Lightningケーブルが付属しているので、これを使って接続。すると、iPhoneからのバスパワーのみであっさり認識され、LEDも点灯します。

iRig Key 2なら付属ケーブルだけで接続でき、iPhoneからのバスパワーだけで動作させることができる

iRig Key 2なら付属ケーブルだけで接続でき、iPhoneからのバスパワーだけで動作させることができる

SampleTankを起動し弾いてみたところ、ちゃんと動作し、iRig Key 2のヘッドホン端子から音が出力されます。まったく問題なさそうですね。

【関連記事】

とっても小さなMiniも誕生。モニター出力機能も備えた

AKAI Professional MPK mini MK3

続いてAKAIのMPK mini MK3を使ってみました。これはMFi認証のないキーボードなので、Lightning-USBアダプタが必須となるわけですが、さすがにバスパワーだけでは動作しません。そこで、電源供給も可能なLihtning-USB3アダプタを使って試したところ、これで電源供給もうまくいき、キーボードのノブもパッドもちゃんと動作してくれました。

Lightning-USB3アダプタ経由でMPK mini MK3を使うことができた

Lightning-USB3アダプタ経由でMPK mini MK3を使うことができた

【関連記事】

AKAIの無料DAW、MPC beatsで誰でもビートメイキング。多機能ミニ鍵盤MPK mini MK3との連携で威力は最大化する

KORG nanoKEY Studio

そしてもう一つ試してみたキーボードがKORGのnanoKEY Studioです。これはBluetooth-MIDIに対応したキーボード兼コントローラーでコンパクトながらとっても多機能な機材。購入当初はいろいろ使ったものの、最近全然使っていなかったのですが、Bluetooth-MIDI接続しようとしたら、うまくつながらず、あれ?となりました。実はKORGのBluetooth-MIDIの機材、当初iOS13になったタイミングで不具合が起きて、ファームウェアのアップデータで対応する形になっていたのですが、私がアップデートをしていなかったため古いままだったようです。

nanoKEY StudioとはBluetooth-MIDIで接続できた

nanoKEY StudioとはBluetooth-MIDIで接続できた

そこで、アップデータを使って最新版のファームウェアにアップデートしてみたところ、バッチリ動作してくれました。Lightning端子を使用せずにMIDIキーボードやコントローラが使えるという面ではとっても便利ですね。

【関連記事】

nanoKEY StudioとnanoKONTROL Studioは全DTMユーザー必携のBluetoothデバイスだ!

オーディオインターフェイスをチェック

続いてオーディオインターフェイスに行ってみましょう。やはり最初はMFi認証のあるオーディオインターフェイスから順に見ていきます。

IK Multimedia iRig Pro DUO I/O、iRig Stream

最初に取り上げるのは、持ち歩きに便利な機材として利用しているIK MultimediaのiRig Pro DUO I/Oから。まあMFi認証の機材なので動作して当然ではありますが、接続してまったく問題なく使えます。この機材の場合、単3電池x2を入れるこのが必須となっているのですが、コンパクトなのにファンタム電源も使え、iPhoneを使ったオーディオ入出力を機動性高く使うことが可能になります。同じくiRig Streamも問題なく使うことができました。

iRig Pro DUO /Oに接続し、AmpleTubeを使ってみた

iRig Pro DUO /Oに接続し、AmpleTubeを使ってみた

【関連記事】

Clubhouseの影響で日本もiRig Streamが品薄に!? IK Multimediaが進めるスマホによる高音質配信ソリューション

Roland GO:MIXER PRO-X

もうひとつMFi認証の製品として試してみたのが、RolandのGo:MIXER PRO-Xです。これはコンパクトな機材ながら、いろいろな入力端子を装備しているので、何とでも接続できるという点で重宝する機材。試してみたところ、これも問題ないようでした。Go:MIXER PRO-XもiRig Pro DUO I/O同様に単3電池を使ってファンタム電源を供給することを可能にしたもの。ただ、大きな違いはファンタム電源供給が不要なら電池はいらないという点です。またこちらは電池を使う際は単3が4本必要になります。

GO:MIXER PRO-Xも付属のケーブルのみで接続できた

GO:MIXER PRO-Xも付属のケーブルのみで接続できた

【関連記事】

Rolandの人気のiOS/Android用小型ミキサーが進化してより万能に。GO:MIXER PRO-Xが新登場!

Steinberg UR22C

MFi認証のないオーディオインターフェイスはどうでしょうか?まず試してみたのは、USB Type-C接続として人気の高いSteinbergのUR22Cです。

UR22CはLightning-USBアダプタを介しての接続で問題なく動作した

UR22CはLightning-USBアダプタを介しての接続で問題なく動作した

これはmicroUSBで電源供給を受けた上で、Lightning-USBアダプタで接続すればOKという設計になっているので、バスパワー供給でトラブル心配がなく安心な機材。その形で接続してみたところ、ファンタム電源も含め問題なく使うことができました。

【関連記事】

SteinbergがUSB Type-CモデルのオーディオインターフェイスUR22C、UR44C、UR816Cを発売。時代は32bit INTEGERに!

YAMAHA AG03 mkII

ご存じの通り、UR22CはSteinbergブランドではあるけれど実質YAMAHAによる設計・開発という製品。その意味で、兄弟製品となるのが、人気絶頂で入手困難状況が続いているYAMAHAのストリーミングミキサー、AG03 mkIIです。

これもUR22Cと同様に補助での電源供給を受けるのですが、こちらはmicroUSBではなくUSB Type-Cでの接続。ケーブルを変更して接続してみたところ、問題なく使うことができました。AG03 mkII搭載のエフェクトのほうもしっかり使えることも確認できました。

【関連記事】

ヤマハの第2世代、ライブストリーミングミキサー、AG03 MK2、AG06 MK2、AG01を試してみた

PreSonus Studio1810C

一方で、ACアダプタ接続を前提とするオーディオインターフェイスも問題なく使えるはずですが、こちらも試してみました。使ってみたのはPreSonusのStudio1810Cという18ch入力8ch出力で、内蔵DSPを搭載したオーディオインターフェイス。ACアダプタを接続した上で、Lightning-USBカメラアダプタ経由で接続してみました。

PreSonusのStudio 1810Cもしっかり動作させることができた

確認してみたところ、Cubasis 3において18in/10outとして見えますね。しっかり録音、再生とも、問題なく使うことができました。

Cubasis 3から見ると18入力を持つオーディオインターフェイスとして見ることができる

Cubasis 3から見ると18入力を持つオーディオインターフェイスとして見ることができる

【関連記事】

付属プラグイン、DAWがテンコ盛、PreSonusのUSB Type-C接続オーディオIF、Studio USB-Cシリーズはスペック選びも自由自在

RME Fireface UCX

続いて試してみたのはやはりACアダプタを利用するRMEのFiraface UCX。これを購入して1年もたたないうちに、昨年UCX IIが出てしまったのにショックを受けたところではありますが、いまも旧機種は元気に動いています。

Fireface UCXをCC=クラスコンプライアントモードに設定

Fireface UCXをCC=クラスコンプライアントモードに設定

このUCXの場合、通常モードだとiPhoneで認識されないためCCモード(クラスコンプライアントモード)に予め切り替える必要があります。その上でLightning-USBアダプタ経由で接続してみたら、こちらも問題なく動作しました。

FL Studio mobileで使ってみて問題なく利用することができた

FL Studio mobileで使ってみて問題なく利用することができた

【関連記事】

なぜ新発売のRME Fireface UCX IIは165,000円という価格なのに、人気で入手困難なのか?

Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen

では、USBでの補助電源やACアダプタがないタイプのオーディオインターフェイスはどうでしょうか?これも3つほど試してみました。まず1つめはFocusriteのScarlett 2i2 3rd Genです。先ほどのキーボードと同様にLightning-USB3アダプタを使い、Lightningで電源供給する形でつないでみたところ、あっさり動作してくれました。+48Vのファンタム電源含め問題なく使うことができました。

Scarlett 2i2 3rd GenはLightning-USB3アダプタで動作させることができた

Scarlett 2i2 3rd GenはLightning-USB3アダプタで動作させることができた

【関連記事】

Focusriteの赤い彗星が第3世代に入って大幅性能UP。USB Type-C対応し、AIRプリアンプ搭載のScarlett 3rd Genを試してみた

Solid State Logic SSL 2+

続いてSSLのSSL 2+です。同じようにLightning-USB3アダプタを使い、Lightningで電源供給する形でつないでみたのですが、本来点灯するはずのUSBランプは点滅してしまっていますし、4Kボタンを押しても点灯しません。iPhone側で操作しても内蔵スピーカー、内蔵マイクが動いてしまってSSL 2+は反応してくれないのです。

そこで、以前購入してあったACアダプタ同梱のバスパワー供給機能をもったiBuffaloのUSBハブを間に入れて接続してみると(当時購入したものが生産終了してしまい、現行品はBSH4A11という機材になっています)……今度はバッチリ動作してくれますね。やはりLightning-USB3アダプタよりもUSBハブのほうが安定しているということなんでしょうね。

外部から電源供給可能なUSBハブを噛ますことで、動作させることができた

外部から電源供給可能なUSBハブを噛ますことで、動作させることができた

【関連記事】

UF8に続きUC1もリリース。DTM市場に本気で殴り込みをかけてきたSSLがベース機材と位置付けるSSL 2/SSL 2+

Arturia MINIFUSE 2

同様に試してみたのがArturiaのコンパクトなオーディオインターフェイス、MINIFUSE 2です。軽くて小さいので、これならLightning-USB3アダプタで行くかな…と思ったのですが、やっぱりダメ。そこで、先ほどのUSBハブを使ってみると……、今度はしっかり動きますね。

このようにUSBハブを入れることによる大きい電源供給が可能になるというだけでなく、ほかにもUSBハブ本来のメリットを生かすことができます。そう、複数のUSB機器を接続することができるようになるのです。たとえばUSB-MIDIキーボードを接続すれば、オーディオ機能とMIDIキーボード機能の両方を利用できるという面で便利になりますね。

USBハブを間に入れることで、MINIFUSE 2を動かせるだけでなくMIDIキーボードも一緒に接続している

USBハブを間に入れることで、MINIFUSE 2を動かせるだけでなくMIDIキーボードも一緒に接続している

【関連記事】

Arturiaからスタイリッシュでコンパクトなオーディオインターフェイス、MiniFuseシリーズ3機種がリリース

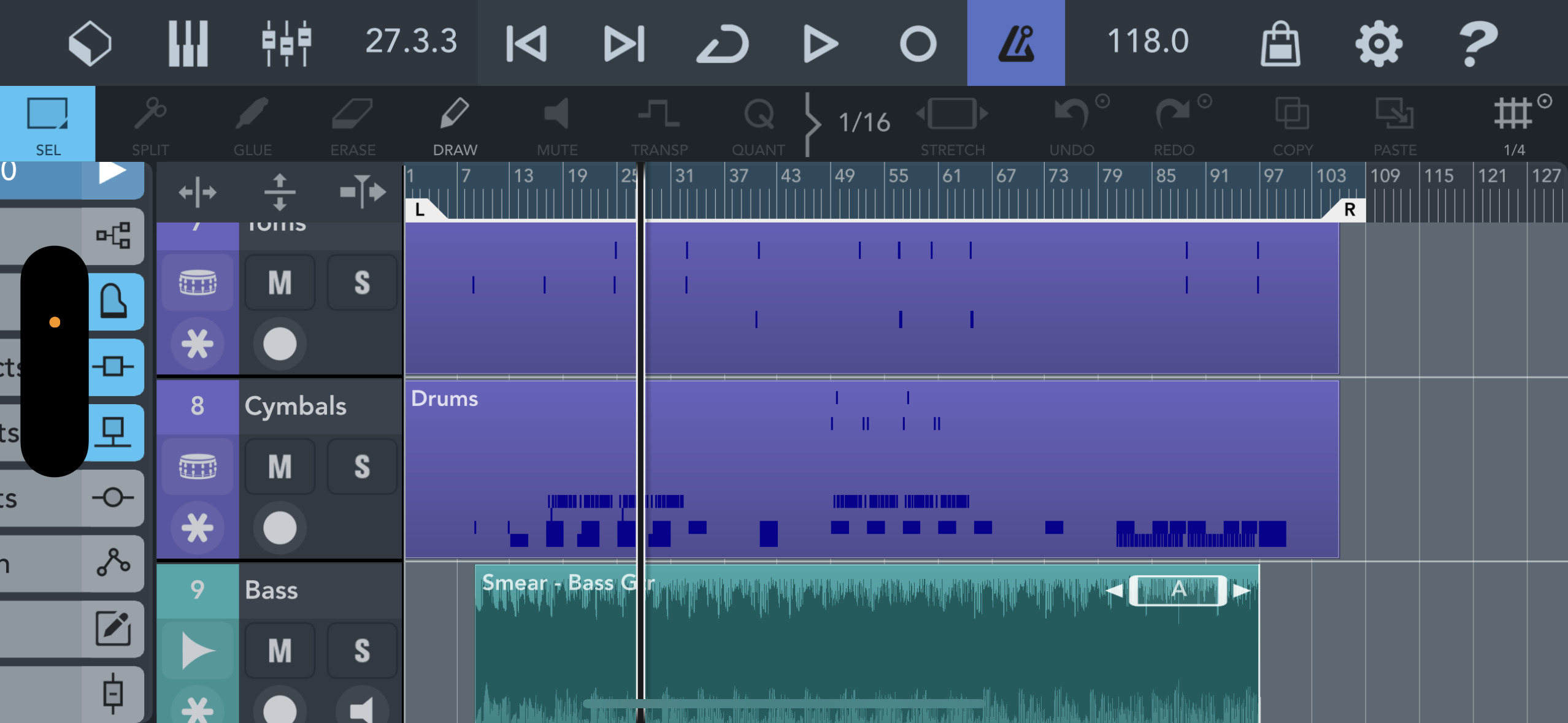

DAW、ソフトシンセ、エフェクトも問題なし

さて、一通りのハードウェアを接続してみたところ、どれも問題なく使うことができました。いずれの挙動もiPhone 13 Proと同じなので、何も変わってないわけですが、逆にいえば、とくに心配することもないという感じですね。このハードウェアチェックの過程で、Cubasis 3やZenbeats、Multitrack DAW。FL Studio Mobile、Garageband……といったDAWを試してみて、動作という面では従来ととくに変わりはありませんでした。

また単体アプリでのソフトシンセやエフェクトなども問題なし。さらにDAWから起動させるAudioUnits3やInerApp Audioのプラグインなども問題なく動作したので、ここでは詳細に取り上げることはやめておきます。もし、何か不具合があることを発見した方がいらっしゃったら追記していくので、ぜひご連絡ください。

内蔵マイクや内蔵スピーカーは!?

では本体搭載のマイクやスピーカーに違いはないのでしょうか?スピーカーについてはそれぞれを聴き比べたところ、いずれもステレオスピーカーとなっていますが、あまり大きな違いはないように感じました。が、あくまでもちょっと聴いただけなので、詳細についてはわかりません。

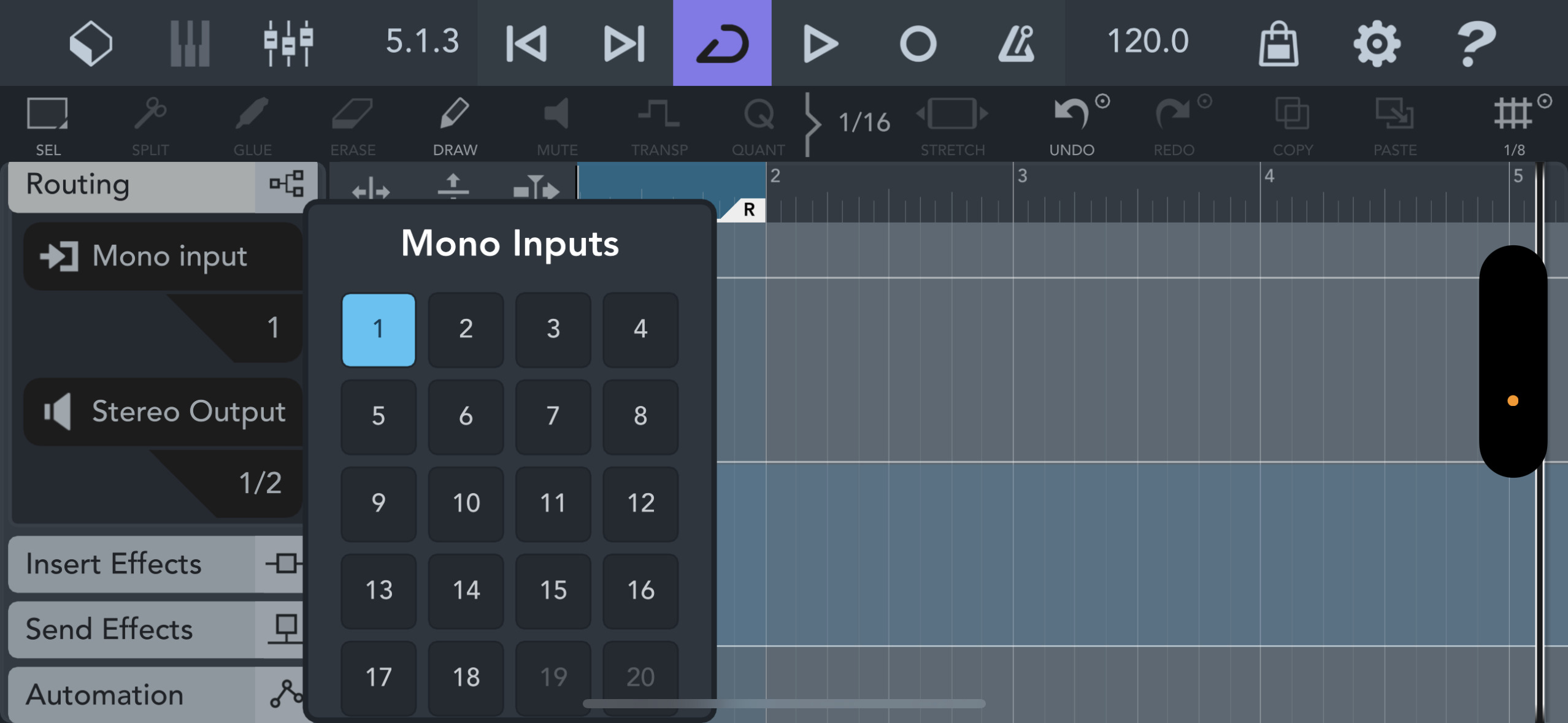

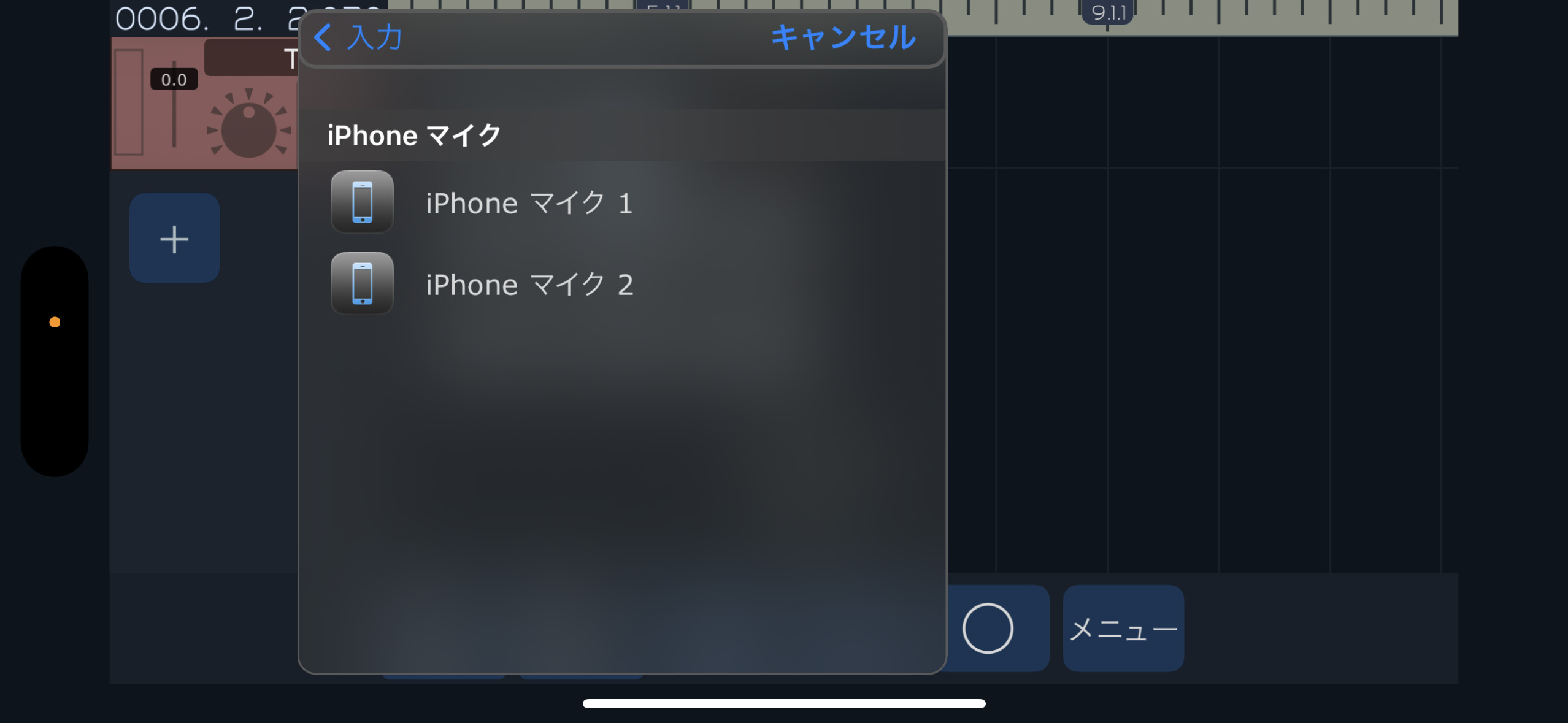

一方で、iPhone 13 Proのマイクは前面、背面、下と3種類あり、アプリによっては選択可能になっていましたが、アプリから見た際はあくまでもモノラルという扱いでステレオ録音はできませんでした。ただし、iPhone標準のカメラ機能から録るビデオの場合のみステレオ録音できる仕様でしたが、iPhone 14 Proで進化があるのかをチェックしてみました。

結論からいうと、iPhone 14 Proでも同様で、DAWなどの各種アプリからはモノラルでしか扱うことができません。2つあるマイクのどちらを選んでもLightning端子辺りで収音しているようなので切り替えたとしても大きな違いはなさそうです。

多少気になるDynamic Islandとアプリの相性

ところで、もう一つiPhone 14 Proになって大きく変わったのがDynamic islandという液晶上のカメラを隠すための影部分。必要に応じてこの影のサイズが変わり、小さくするとiPhone 13 Proよりも影のサイズがかなり小さくなるわけですが、これがアプリに影響があったりしないのでしょうか?

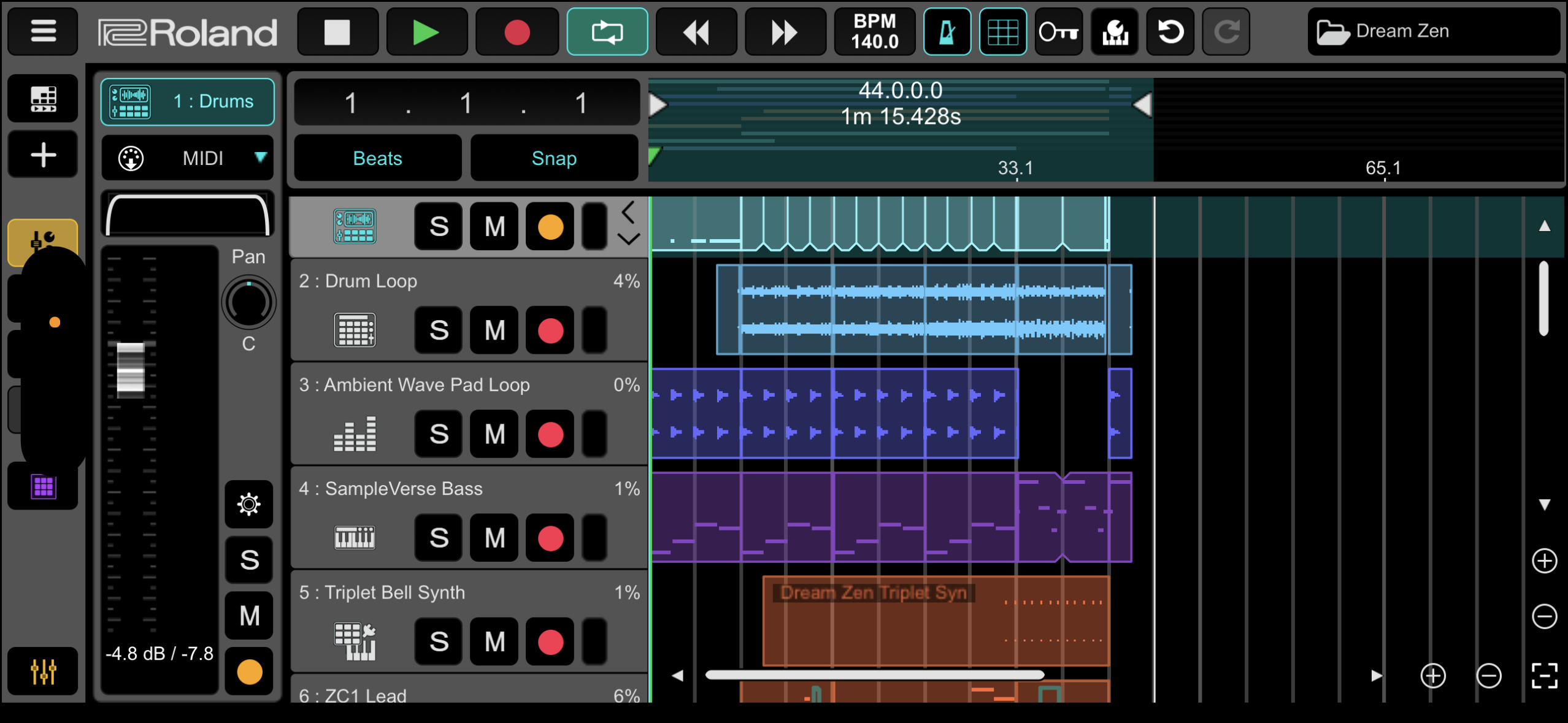

Cubasis 3での画面。左のDynamic Islandがインスペクターに被ってしまっている

Cubasis 3での画面。左のDynamic Islandがインスペクターに被ってしまっている

一部を試しただけではありますが、やはりアプリによっては少し影響があるようでした。たとえば、Cubasis 3。iPhone 13 Proのときから、影の部分がかかって、見づらくなる形でしたが、iPhone 14 Proでも変わらずで、この画面のようにインスペクター部分が一部見えなくなってしまっています。

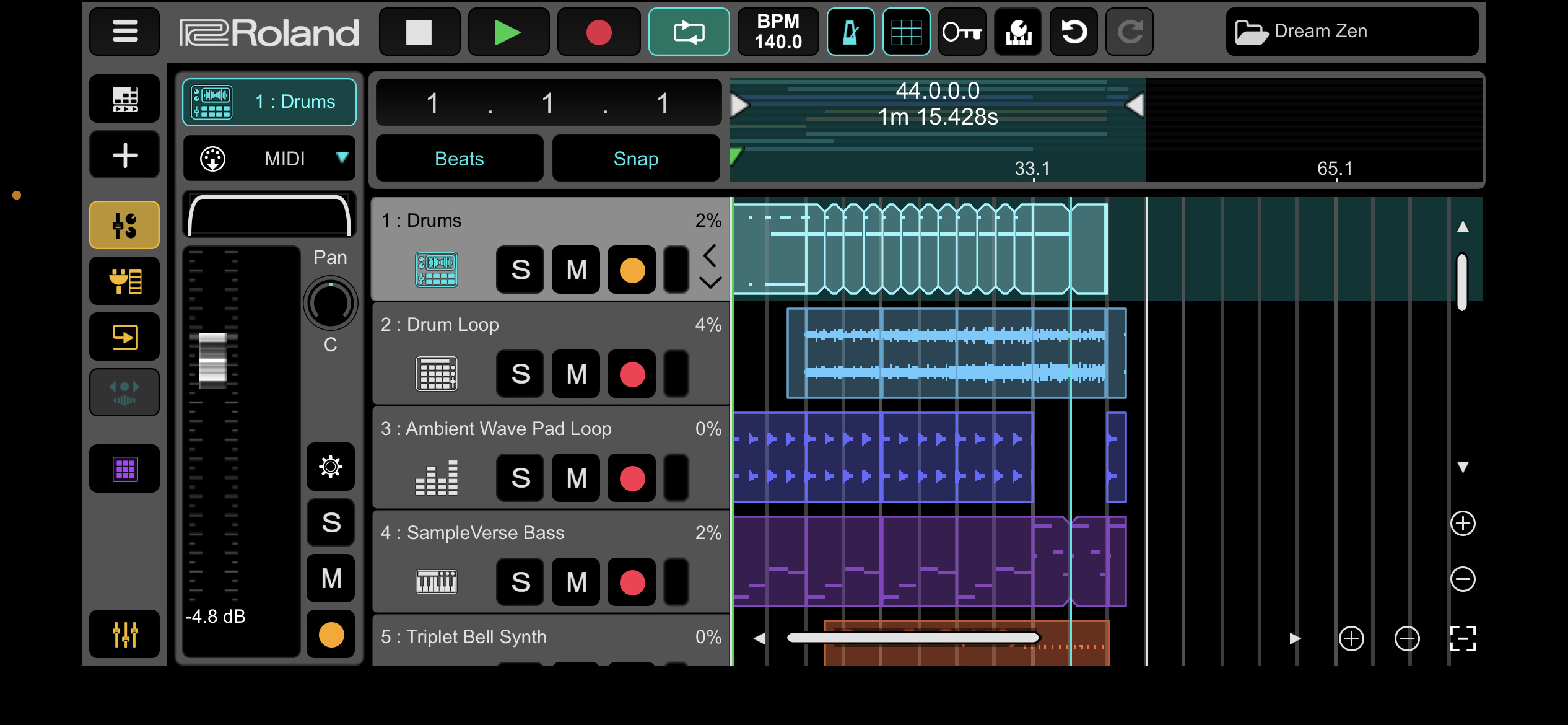

RolandのZenbeatsの場合、iPhone 13 Proでは、この影の部分をうまく避ける仕様になっていまっしたが、iPhone 14 Proでは被ってしまうため、Cubasis 3と同様になっています。この辺は今後最適化される可能性はありそうなので、今後のアップデートに期待したいところです。

iPhone 13 ProでのZenbeats画面。切り欠き部分に画面が被らないように横幅が制限されている

iPhone 13 ProでのZenbeats画面。切り欠き部分に画面が被らないように横幅が制限されている

アプリによっては、そもそもそこまで画面を広く使わないものも多く、その場合、影の影響は出ない代わりに、iPhone 14 Proの画面サイズをフル活用できていないという形になります。ここは好みの問題ではありますが、いずれにせよ拡大したり、画面を移動させることでまったく見えなくて使えないということはないので、それほど心配することはなさそうです。

以上、ざっとではありますが、iPhone 14 ProのDTM環境についてレポートしてみました。また何か新しい情報などあれば、ここに追記していこうと思います。

コメント