IK Multimediaからギター入力用オーディオインターフェイスiRig HDの上位バージョンともいえるiRig PROが間もなく発売されます。これはギターだけでなく、ダイナミックマイクさらにはコンデンサマイクの入力も可能で、最高で24bit/48kHzでのレコーディングができるというデジタル接続のオーディオインターフェイス。

またMIDIの入力も可能なので、幅広い用途での利用ができそうなデバイスです。従来のiRigと何が違うのか、iRig HDと比較するとどうなのか、さらにはLine 6のSONIC PORTと比較するとどんなメリット、デメリットがあるのでしょうか?発売に先駆けて、モノを入手することができたので、iRig PROがどんな機材なのか試してみました。

iRig PROをiPad miniに接続し、コンデンサマイクからの音を入力してみた

iRig PROをiPad miniに接続し、コンデンサマイクからの音を入力してみた

まずは、以下の写真をご覧ください。これが歴代のiRigです。左からiPhone 5s、iRig、iRig HD、iRig PROとなっており、大きさの雰囲気もこれで分かると思います。歴代とはいえ、実はいずれも現役の現行製品。製品の性格や価格が異なるため、いずれも現役なんですね。ちなみに実売価格はiRigが4,000円程度、iRig HDが9,800円、iRig PROが17,800円くらいとなっています。

左からiPhone 5s、iRig、iRig HD、iRig PRO

左からiPhone 5s、iRig、iRig HD、iRig PRO

まず初代iRigとの違いですが、初代はiPhone/iPadのヘッドホンジャックに接続するタイプのもので、iPhoneなどのマイク入力にアナログでギターをつなぎこむというものでした。DTMステーションのスタート当初、発売されたばかりのiRigを分解して写真に載せたことで、ちょっと話題にもなったのですが、完全にアナログ部品で構成される製品でした。

それに対しiRig HDとPROは本体内にA/Dコンバータを搭載し、iPhone/iPadへはLigitningケーブルまたは30ピンDOCKケーブルで接続するデジタルのオーディオインターフェイスとなっています。だからこそ高音質になるし、その分価格も高くなるというわけですね。

Lightning、30ピンDOCK、USBの3つのケーブルが付属する

Lightning、30ピンDOCK、USBの3つのケーブルが付属する

iPhone/iPadへは付属ケーブルで接続するわけですが、製品には3本のケーブルが入っています。具体的には反対側の端子がLightning、30ピンDOCK、そしてUSBになったものであり、新旧各種のiPhone、iPad、iPod touchに接続することができるほか、USBケーブルによってMacとも接続が可能となっています。

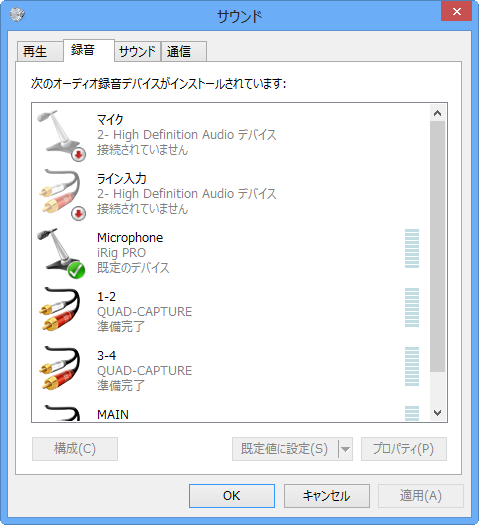

でも、なんでMacだけでWindowsに関してスペックに書かれていないんだろう?と思い、Windowsで使えるのかを試してみたところ、あっさり動いてくれました。やはりAppleの認証をとったデバイスだから、Macについては記載できてもWindowsについては記載できないという面があったんですかね?

ただし、Windowsの場合はMMEドライバでの入力サポートだけで、ASIOドライバは使えません。ASIO4ALLを使うことでASIO化はできましたが、そもそもiRig HD、PROともにモノラルの入力のみのオーディオインターフェイスであり、出力がないデバイスだから、そもそもASIOで利用するデバイスとしては向いていなそうですね。

iRig PROの入力はTSフォンもXLRの使える兼用のコンボジャックとなっている

iRig PROの入力はTSフォンもXLRの使える兼用のコンボジャックとなっている

では、そのiRig HDとiRig PROで何が違うのでしょうか?最大のポイントとなるのは、iRig HDがギター入力専用であるのに対し、iRig PROの入力端子はコンボジャックとなっており、マイク接続も可能になっていることです。ダイナミックマイクの接続もできるし、コンデンサマイクの接続も可能なんですね。

コンデンサマイクを利用するためには、+48Vのファンタム電源供給が必須となるわけですが、iRig PROの右サイドには+48Vというスイッチがあり、これをオンにすることで、赤のLEDが点灯するとともにコンデンサマイクへの電源供給ができます。なお、その電源供給元として、底面に電池ボックスがあり、ここに006Pの9V電池を入れることで動作するようになっています。

もっともファンタム電源が不要なのであれば、この電池はなくてもOK。オーディオインターフェイスとしては、iPhone/iPadからの電源供給のみで動作させることが可能になっているのです。

さて、iPhone/iPadと接続すると、iRigのLEDが青く点灯します。これで入力の準備ができたことを示すわけです。また銀色のGAINノブがあるので、これで入力レベルを調整することができます。

適度な音量での入力があると、ランプは緑になる

適度な音量での入力があると、ランプは緑になる

ギター、マイクからの入力があると、この青いLEDが緑へと変化。さらに音量が大きくなるとオレンジ、そしてピークを越えてしまうと赤くなるようにできているので、これを見ながらGAINを調整すればいいわけです。そう、この色でレベルを確認することができるのが大きなポイントであり、iRig HDと比較した際のメリットです(iRig HDは入力があると消灯し、レベルオーバーすると赤くなる)。

AmpliTubeなどを通じて処理された音は、iPhoneやiPadのヘッドホン出力、または内蔵スピーカーから音が出てくる形になっています。

左サイドにはMIDI IN用の端子がある。使う場合は、ここに付属の専用ケーブルをつなぐ

左サイドにはMIDI IN用の端子がある。使う場合は、ここに付属の専用ケーブルをつなぐ

そしてもう一つiRig PROの大きな特徴は、ここにMIDI入力端子も用意されていること。これは付属のケーブルを利用することで、利用できるものであり、手持ちのMIDIキーボードなどを接続すれば、iOSのソフトシンセなどを演奏することができるわけです。

ところで、最近のDTMにおいてはUSB-MIDIキーボードが主流となっており、その多くがMIDI端子を装備していないので、MIDI INの端子だけあっても使いづらいというのが正直なところかもしれません。MIDI端子を装備していないという意味では、IK MultimediaのiRig KEYSもしかりなわけです。が、ふと気づいたら、iRig PROのiPhone/iPadへ接続するための端子と、iRig KEYのものがソックリ。試しに、iRig PROに付属するLightningのケーブルをiRig KEYSで使ってみると、見事に認識してくれました。

iRig KEYSと同じ端子だったので、ここにLightningケーブルを繋ぎ替えたら使えてしまった

iRig KEYSと同じ端子だったので、ここにLightningケーブルを繋ぎ替えたら使えてしまった

両方が同時に使えるともっといいのですが、とりあえずはiRig KEYSがiPhone 5以降、またiPad miniを含む第4世代iPadのLightningコネクタに直接接続できるようになるというのは嬉しいところ。ぜひ、ケーブル単体の発売もお願いしたいところですね。

最後にLine 6のSONIC PORTと比較してみましょう。SONIC PORTの場合、実売価格が9,800円程度なので、比較対象はiRig HDということなのかもしれませんが、スペック的に見ても、いろいろな違いがあり、目的によって選ぶべき製品も変わってきそうです。

SONIC PORTと並べると同じくらいのサイズ。ただし製品の方向性はかなり違う

SONIC PORTと並べると同じくらいのサイズ。ただし製品の方向性はかなり違う

前述のとおり、iRig PROはマイク入力が可能で、コンデンサマイクを利用できるというのが大きな特徴であり、さらにMIDI入力にも対応しています。またレベルメーターが装備されており、入力ゲインの調整も可能です。

またMacユーザーであればAmpliTube Custom Shopで利用可能な AmpliTube Metalコレクション、さらにSampleTank XT 、そして4つのClassicエフェクト・プロセッサーからなるミキシング・マスタリング・ソフトウェアT-RackS CS Classicが付属しているのも大きな魅力ですね(Windowsユーザーにはこの特典はないようです)。

ただし、iRig PROはモノラル入力のみに対応したオーディオインターフェイス。それに対し、SONIC PORTの場合は、ライン信号のステレオ入力にも対応しているし、ステレオのライン出力、ヘッドホン出力も装備しています。つまりiPhone/iPadのヘッドホン出力ではなく、SONIC PORT搭載のD/Aを通じて音を出すことができるのが大きなポイントとなっています。

この辺からどちらを選ぶか考えてみるといいのではないでしょうか?

コメント

これ良いですよね。Amazonで売れているのは違うリンクの物みたいですが。その辺、ちょっと分からない感じです。

あと、ミキサーなんかの記事も更に期待しています。

そして、KORGだと、KHP-2000とかの消音ピアノグッズも気になっています。

応援しています。

ipad proでガレージバンドを使用していますがirig proまたはirig pro duoでmidi(ピアノ)とギターと同時録音したいと思っていますが可能でしょうか?フォンとmidiとの併用可能なのか商品ページやレビュー、YouTubeなど色々調べましたがわかりませんでしたので、お教え頂けば幸いです。

しんちゃんさん

IK製品だと、確かにオーディオとMIDIの両方が使えるものは現在ないですね。

USBクラスコンプライアントのオーディオインターフェイスでMIDI装備しているものならどれでも使うことができますよ。

http://www.dtmstation.com/archives/cat_50044532.html

をたどって御覧いただければと思います。

両方使用出来れば電子ドラムも所有している為、気軽にセッション形式で録音出来るかと思ったのですが、残念です。他のタイプも検討したいと思います。ありがとうございます!

IriigHDをiponeまたはipadに連結した後アンプとしてBOSEのsoundlinkminiiで音を出すことは可能でしょうか。

70さん

はい、問題なくできますよ!