先日「JUPITER-8、JX-3P、JUNO-106を現代に蘇らせたRoland Boutiqueデビュー!」という記事でお伝えした、Roland Boutique(ローランド・ブティーク)。数量限定販売ということもあって、私の周りでも「予約した!」という人がいっぱいです。聞いている限りだとJUPITER-8復刻版のJP-08とJUNO-106復刻版のJU-06が人気を二分しているように思いますが、みなさんだったら、どれが欲しいですか?

実は、私の手元には、一足早く、実機が届いているのですが、触っていると楽し過ぎてちょっと困りますね(笑)。そう、その昔JUNO-106をずっと使っていた自分としては、音を出していると、当時が蘇ってくる感じで、ついついのめり込んでしまい、気が付くと、何時間も経ってしまうんですよ……。きっと実機の音に関するレビューは世界中のいろいろなミュージシャンの方々がやってくれると思うので、DTMステーションでは、これをDTM的観点からチェックして、紹介していきたいと思います。

Roland BoutiqueのPCとの連携機能などを中心に詳しくチェックしてみた

前回の記事でも紹介した通り、Roland BoutiqueはJP-08(JUPITER-8)、JX-03(JX-3P+PG200)、JU-06(JUNO-106)の3つの音源があり、いずれも本体にはキーボードはなく、キーボードを使う場合には別売のK-25mという25鍵ミニキーを入手し、これと合体させて使うか、別のMIDI鍵盤とMIDI接続して使う必要があります。

音源本体とK-25mはフラットケーブルで接続して使う

K-25mと各機との接続は、フラットケーブルでつなぐとともに、ガシャン!と合体ロボのようにセットするんですよね。K-25m自体には電源は不要だし、MIDI機能などもなく、本当に物理的な鍵盤となっています。ここで気になったのがベロシティの感知についてです。JP-08、JX-03、JU-06ともK-25mを接続して試してみたところ、強く弾いても、弱く弾いても音に変化はありません。確かに、当時のJX-3PもJUNO-106もベロシティー非対応でしたから、それを踏襲しているようです。

ところが、マニュアルをチェックしてみるとシステム設定の項目に「キーベロシティー」というものがあり、3つのモードを選択できるようになっていました。デフォルトの設定は「127」となっているため、どんな強さで弾いても最大値となるのですが、ほかに「64」、そして「TOUCH」という項目もあります。「64」を選ぶと、常にベロシティー値64となる一方、「TOUCH」を選ぶとベロシティーに完全対応するようになっているんですね。

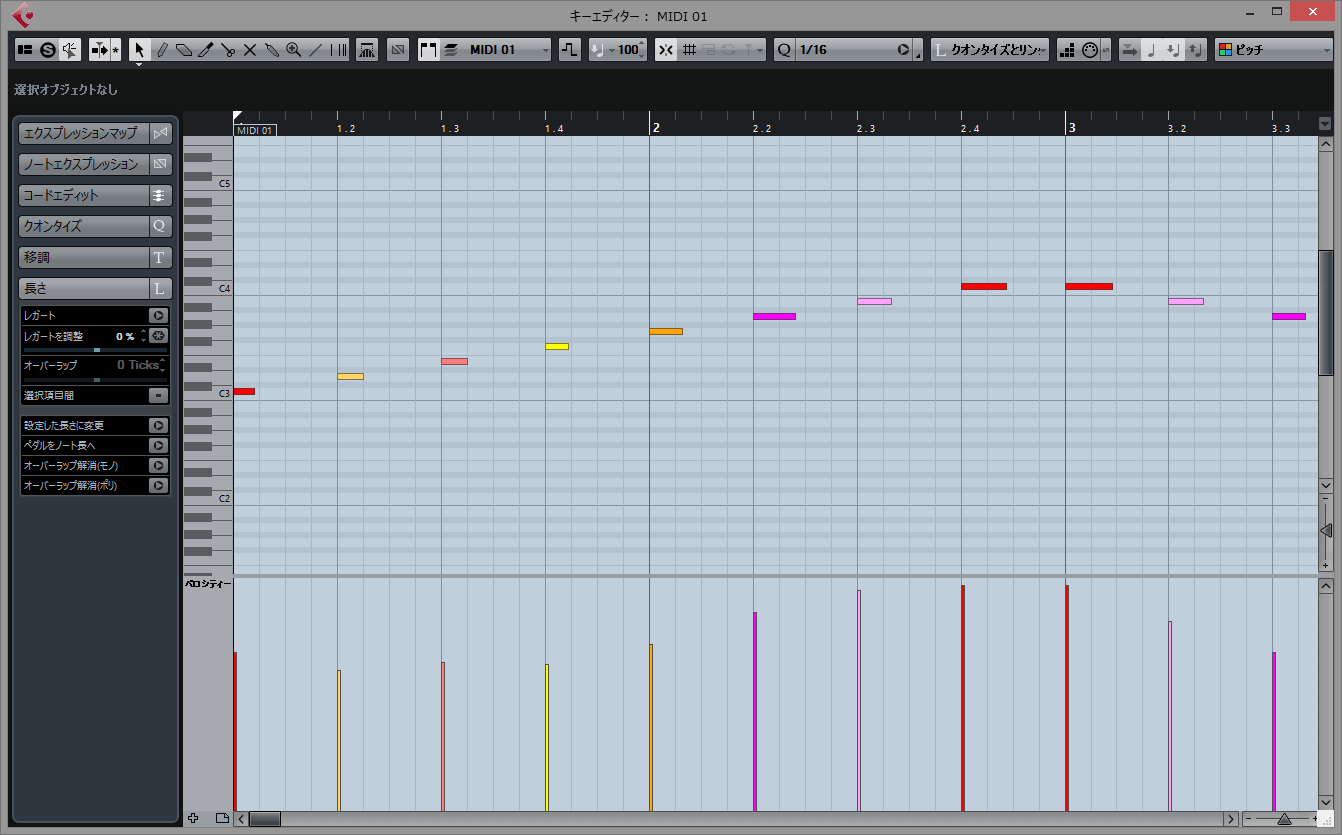

キーベロシティーの設定を「TOUCH」に変更してK-25mを弾いてみるとベロシティー感知しているのが確認できる

試しにK-25mで弾いてみると、確かに鍵盤を弾く強さで音が変わるようになったし、外部MIDI信号を受ける場合でもベロシティーに対応するようになりました。私個人的には、やはり当時のままの仕様が好きなので、デフォルトの設定にしておきたいように思いましたが、ベロシティー対応させると、表現力も大きく広がるので、好みに応じて設定を変更してみるとよさそうですね。

このRoland Boutique、JP-08、JX-03、JU-06ともにリアパネルの端子は同じ。MIDI入出力があるほかに、USB端子、ヘッドホン端子、ライン出力端子、ライン入力端子が用意されています。ここでDTM的観点から見て、まず重要になってくるのが、USB端子です。写真を見るとわかる通り、スマホなどで使われる一般的なMicroUSB端子となっているのですが、ここには大きく3つの意味合いがあります。

Roland Boutiqueのmicro USB端子には大きく3つの意味合いが持たされている

まず1つ目は電源としての端子であるという点。Roland Boutiqueは単3電池4本で駆動する機材ですが、このUSB端子をPCに接続したり、ACアダプタに接続して電源供給すると、バスパワーによって駆動するようになっています。電池が入っていても、バスパワーが優先されるようになっているようです。

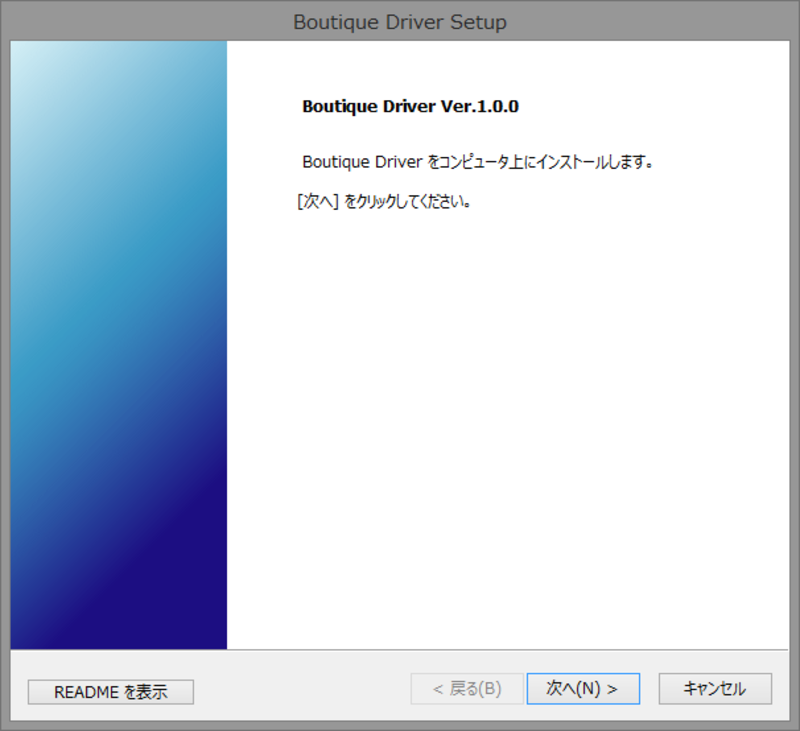

WindowsもMacもドライバのインストールが必要だが、ドライバは3機種共通となっている

一方、PCと接続し、Roalnd Boutique用のドライバをインストールするとMIDIデバイス兼オーディオデバイスとして見えるようになっています。それぞれについて順番に見ていきましょう。まずMIDIデバイスとしてみた場合、基本的には本体のMIDI端子と同様の働きとなっているようです。つまり、K-25mなどを使って弾くと、その信号がMIDI端子と同じようにUSBを通じてPCへも送られるので、演奏のMIDI情報をDAWへ記録させることが可能で、反対にシーケンサ側からの信号を受けて音源を鳴らすことが可能です。

本体のMIDIポートの入出力と、USBでのMIDI入出力は基本的には同等なものとなっている

ただし、ここで送信されるのは基本的にノート信号となっています。ピッチベンド、モジュレーションホイール、エクスプレッションペダルの情報のやりとりはできるけれど、その他のパラメータを動かした際の信号をコントロールチェンジやシステムエクスクルーシブで送受信できるわけではないようです。つまり、Roland Boutiqueをコントールサーフェイスとして使うといったことはできないみたいですね。

Rolandサイトには、Roland Boutique3機種それぞれのマニュアル、音色リストとともに、MIDIインプリメンテーションチャートも公開されています。

・JP-08 MIDIインプリメンテーションチャート

・JX-03 MIDIインプリメンテーションチャート

・JU-06 MIDIインプリメンテーションチャート

Roland Boutiqueに内蔵のステップシーケンサをMIDIクロックで同期させることも可能

このMIDIインプリメンテーションチャートを見てもわかる通り、各機種ともにMIDIクロックの入出力がサポートされています。これは、各機種に搭載されているステップシーケンサと同期できることを意味しています。つまりDAW側でテンポを設定した上で、MIDIクロックを送れば、各シーケンサが同期して動いてくれるわけなのです。

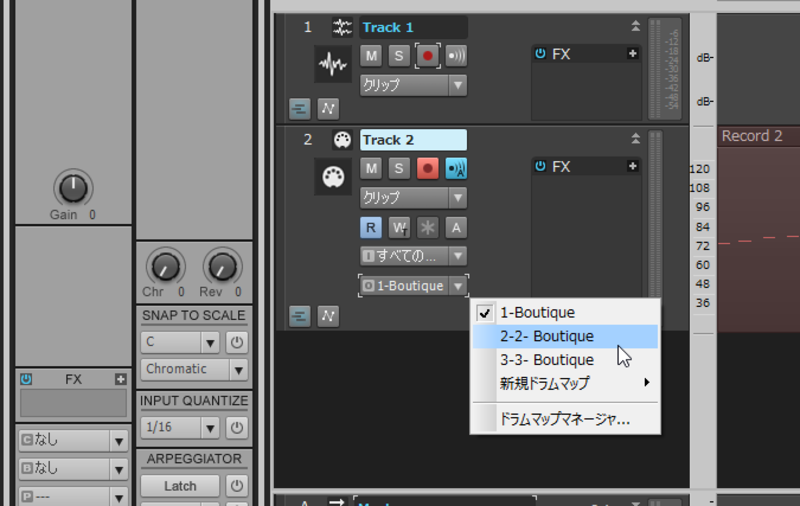

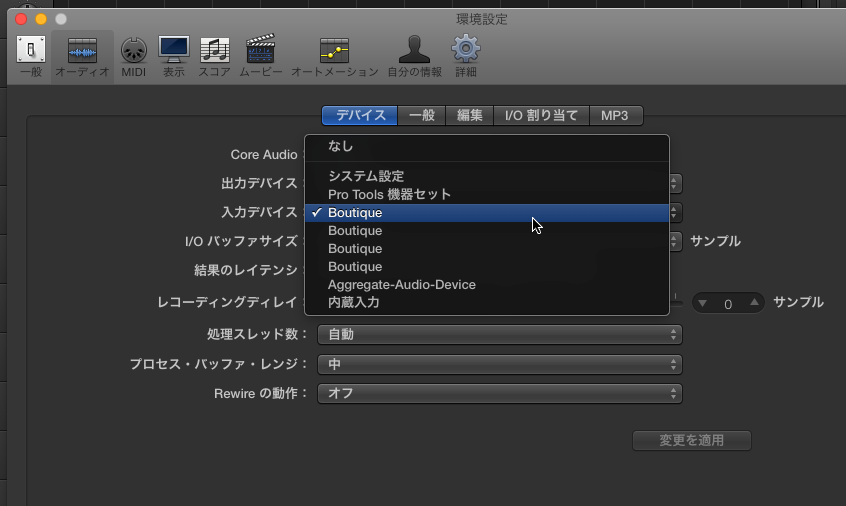

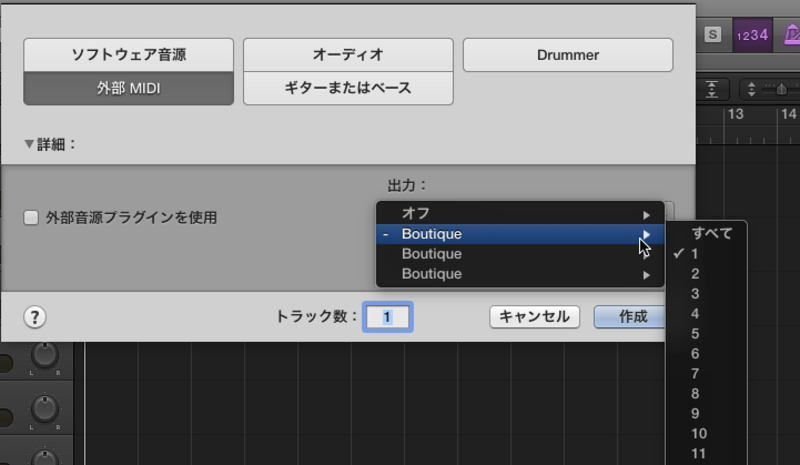

複数のRoland Boutiqueを接続した場合、それぞれ別のMIDIデバイスとして認識される

また、1台のPCに複数台のRoland Boutiqueを接続しても、それぞれ別のMIDIデバイスとして認識されるのもポイント。WindowsでもMacでも、ドライバは1種類なので、それをインストールしておけばOKです。ただし、DAWから見ると、どれもBoutiqueという名前で見えてしまうので、どれがどのデバイスであるか、実際に音を出して確認しつつ、DAW側でデバイス名を変更してしまうと分かりやすいかもしれませんね。

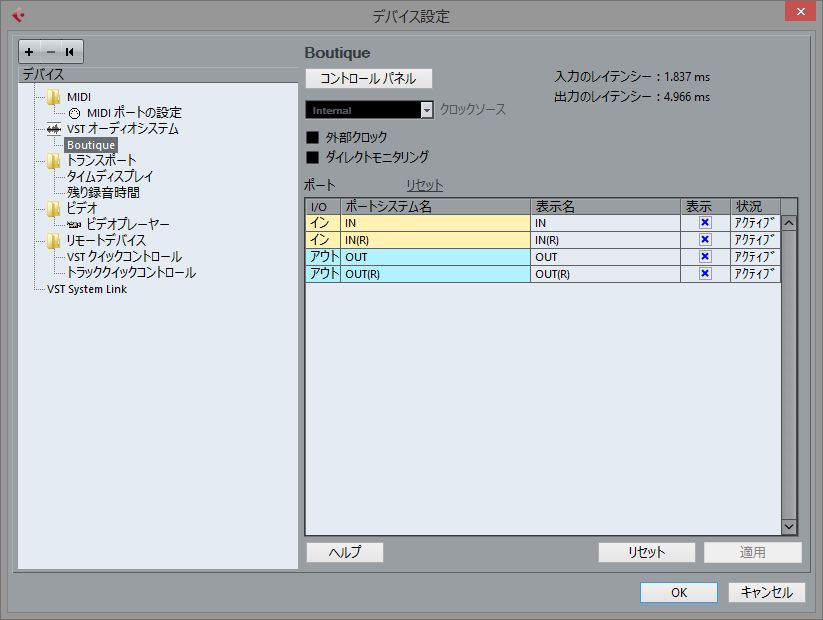

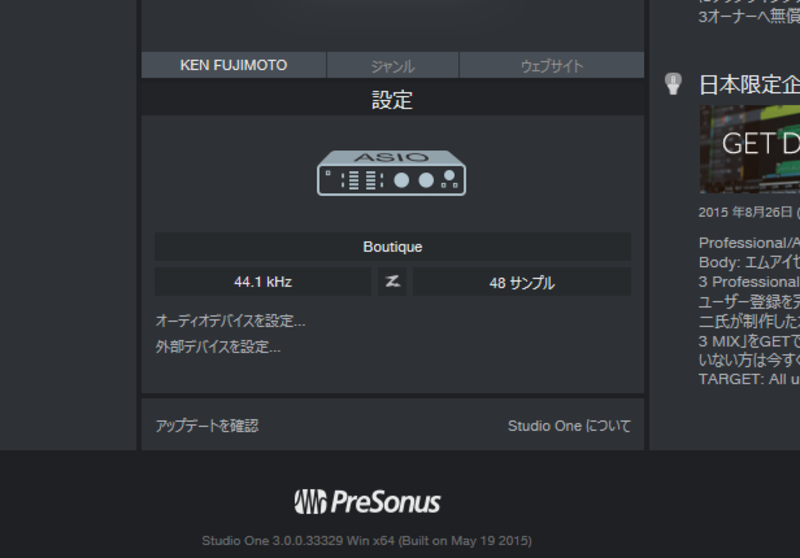

DAW側からは2IN/2OUTのオーディオインターフェイスとして見える

次にオーディオデバイスとしての機能についてです。WindowsからであればASIOドライバのデバイスとして、MacからならCoreAudioドライバのデバイスとして見えるので、オーディオインターフェイスを接続したのと同様の見え方となります。つまり、Roland Boutique側を鳴らすと、それがオーディオ信号としてPCへ入力されるため、DAWのオーディオトラックに音としてそのままレコーディングすることが可能です。

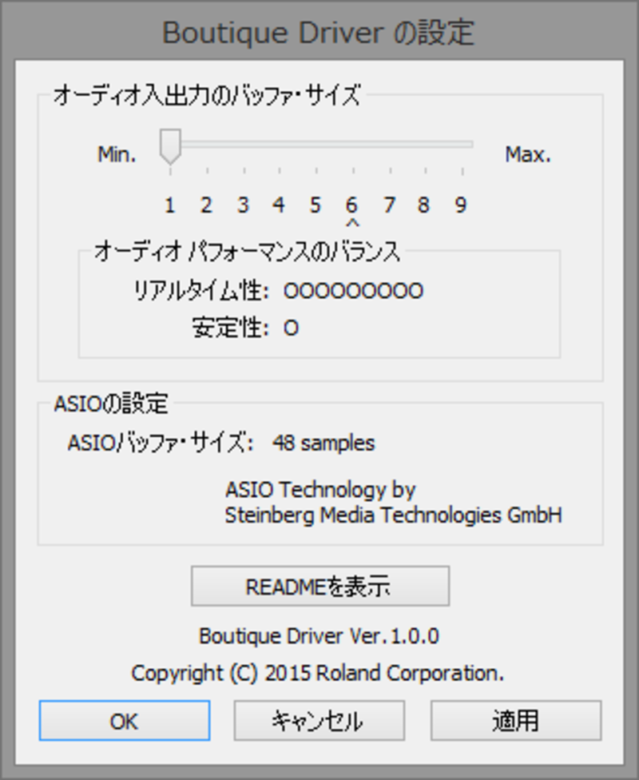

ドライバの設定画面はRolandのほかの機材とほぼ同様のものとなっている

また前述のとおり、Roland Boutiqueの各機種にはライン入力の端子があるわけですが、ここへ入ってきた音も、PCへ送られる仕組みとなっています。この際、外部入力とシンセサイザを鳴らした音がミックスされる形となり、あくまでも2chの入力という形になります。

DAWのオーディオ出力を、Roland Boutique内蔵スピーカーから鳴らすことも可能

反対にDAWのオーディオ出力をRoland Boutiqueへ送ることも可能です。オーディオインターフェイスとして機能しているのだから、Roland Boutiqueから録音したサウンドに限らず、ボーカルでもギターサウンドでも、もちろんソフトウェア音源の音でも、何でも鳴るわけですね。この際、ヘッドホン端子を通じてヘッドホンでモニターすることもできるし、ラインアウトにモニタースピーカーなどを繋げば、かなり高品位な音で鳴らすことも可能です。でも、何もつながないと内蔵のスピーカーから音が出せるのもちょっと面白いところです。どんな音なのかを簡易的に確認するのなら、これでも十分使えるので、意外と便利ですよ。

Windowsの場合も、Macの場合もオーディオのサンプリングレートは44.1kHz固定となる

ちなみに、このオーディオデバイスとしてPCと接続する場合のサンプリングレートは44.1kHz固定となっています。AIRAシリーズの場合96kHz固定となっているので、そこがちょっと違う設計のようですね。44.1kHz固定であることについては賛否両論あるのでは……とは思いますが、実際に使ってみたところ、アナログを介さず、シンセの出力をそのままデジタルでDAWへレコーディングできるというのはやっぱり便利だし、その入出力過程で外部からノイズが乗る心配もなく、とっても便利だと感じました。

複数接続したRoland Boutiqueは別々のオーディオデバイスとして認識される

なお、Macの場合は、1台のMacにJP-08、JX-03、JU-06をそれぞれUSBで同時に接続しても、それぞれ別の機器として認識されて、使うことができました。もっとも、Mac側からはどれもBoutiqueというデバイスとして見える点はMIDIの場合と同様です。そのため、どれがどのデバイスであるかは、一度音を鳴らすなどして確認する必要があります。一方Windowsの場合、1つのASIOの仕様上、同時に複数接続しても、認識されるのは1台のみとなっています。

MacからならMIDIも別々のデバイスに見えるが、すべて名前はBoutiqueと表示される

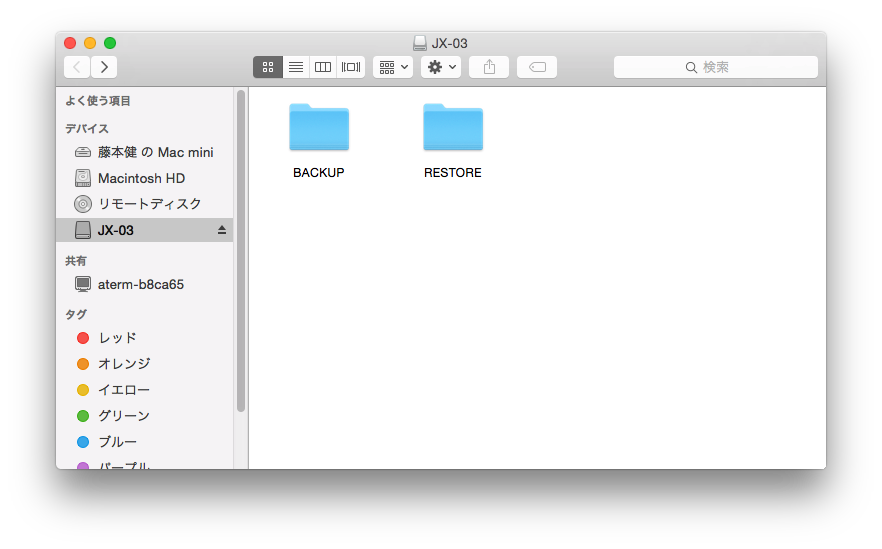

そしてUSBが持つ3つ目の機能がRoland Boutiqueが持つデータのバックアップおよびリストアです。これはやや特殊なモードですが、PATCH[2]ボタンを押しながら、Roland Boutique各機種の電源を入れるとバックアップ/リストア専用モードで起動し、この状態でUSBケーブルでPCと接続すると、PCからはドライブとして見えるようになるのです。そして、そのドライブの中にはBACKUPフォルダというものがあり、そこにあるデータをPCへコピーすればバックアップ完了。反対に、このバックアップしたファイルをRESTOREフォルダにコピーした上でMANUALボタンを押せばリストアでき、バックアップをとったときの状態に戻すことができます。

バックアップ/リストア専用モードで起動するとBACKUPとRESTOREという2つのフォルダが見える

工場出荷時の設定に戻すファクトリーリセット機能などもありますが、自分で作った音色データを簡単にPCへバックアップしておけるというのは、ユーザーにとってはとっても安心できるポイントですよね。昔は、音色管理ソフトなどを使って、MIDI経由でデータをバックアップしたりしましたが、すごく面倒でしたからね。この点は大きな進化だと思いますよ。ただし、先ほどのMIDIインプリメンテーションチャートにもあったとおり、システムエクスクルーシブのやりとりはできないので、昔の実機から吸い上げたバルクデータをRoland Boutiqueへ転送するということはできないみたいですね。

さて、ここでもう一つピックアップしておきたい機能があります。それが以前「DAW時代の理想環境を実現させたデジタルミキサー、Roland MX-1」という記事でも取り上げたMX-1との連携についてです。実はRoland BoutiqueシリーズとUSBでMX-1と接続してみたところ、PCを介在させることなく、ダイレクトに接続することができました(接続に使ったのはMX-1から電源供給可能なUSBポート3)。そう、ここでもMIDIとオーディオで接続され、音質を劣化させることなく、ミキサーへ取り込むことができるのです。

先日紹介したデジタルミキサー、MX-1ともUSB接続でオーディオ&MIDI信号のやり取りが可能

もちろんAIRAシリーズや新世代アナログシンセとして話題のJD-Xiなどと混在させて使うことができるので、すごく便利に、気持ちよく使うことができますよ。この際も、おそらく44.1kHzで接続されているものと思われますが、ユーザーはとくにサンプリングレートについて意識する必要はありません。単にUSBで接続すればAIRAもRoland Boutiqueも同じようにデジタル接続されて、同等に扱うことができるようになっているんですよね。

以上、ややマニアックにRoland Boutiqueのシステム面についてチェックしてみましたが、いかがだったでしょうか?また近いうちに、2台のRoland BoutiqueをMIDIとオーディオで接続して8音ポリにして使うという必殺技、チェイン・モードについても詳しく実験してレポートしてみる予定ですのでお楽しみに。

【製品情報】

Roland Boutique製品情報

【価格チェック/製品予約】

◎Amazon ⇒ JP-08

◎サウンドハウス ⇒ JP-08

◎Amazon ⇒ JX-03

◎サウンドハウス ⇒ JX-03

◎Amazon ⇒ JU-06

◎サウンドハウス ⇒ JU-06

◎Amazon ⇒ K-25m

◎サウンドハウス ⇒ K-25m

コメント

いつもブログ拝見しております

過去記事にコメント申し訳ないのですが

roland boutiqueの三台の中で

jp08 か ju06のどちらかを買おうか迷っています

パパでお金がないものでどちらを買おうか迷い調べた所

有名アーティストの方々の使用機材をみるとjuno06を使用している方がたくさんいます

jupiter8は色々調べるとjunoより上位機材とか書いてある記事を良く見ます

ですがjupiter8よりjuno06を持っているアーティストの方がかなり多かったです

これによりjp08を買うはずがどちらを買うか迷ってしまいました

4和音バージョンならどちらがいいのかとかも悩みはじめ、、

jp08 と ju06 はどんな特徴や強みがある機材なのでしょうか?

なぜjuno06を持っているアーティストの方が多いのでしょうか?

どうか教えてください。

マシーンさん

JU06かJP08かというのは、まさに趣味の問題。

直観的にどちらが好きかで選べばいいように思います。

記事にも書いているように、オリジナル機はJUNO106とJupitor8

それぞれがどんな機材なのかはネットで調べれば山ほど出てくるので、

そこから考えてもいいかもしれませんね。

個人的にはJUNO106を昔ずっと使っていたこともありJU06を購入し

JP08は見送りましたが、まさに趣味の問題です。

一般的にはJupiter8のほうが知名度も高いし、名機と言われていたし

そもそものオリジナル機の価格で見てもJupiter8のほうが圧倒的上です。

まあ、どちらを買っても損はないと思いますよ!

いつも、大変お世話になっております。

TR-08,TB-03等、複数台購入したのですが。。

MX-1には、USB3以外で電池駆動なら3台繋げてオーディオ信号を送る事が出来るのでしょうか?

これが出来るとノイズレスでスッキリ配線出来るのでかなりうれしいですが?

ご教授、お願い致します。

aliasさん

お返事が大変遅くなってごめんなさい。

MX-1、いま試してみました。

結論からいうとNGでした。まず、電池が入った状態でUSBを接続すると、USBのほうが有効になるようで、Boutiqueの電源が落ちてしまうのです。

そこで、電源供給機能付きのHUBを使ってみました。すると、Boutiqueの電源は入るのですが、HUBが入るとなぜかオーディオ接続が途切れてしまうのです。これはUSBの3番ポートでも同じくでした。というわけで、その方法は無理なようです。

遅レスですが、boutiqueを[9]ボタンを押しながら電源入れてバッテリー動作モードで立ち上げてからMX-1のUSBポートに接続すれば、boutiqueをUSBで4台まで接続出来ますよ。

その際、USBケーブルを繋いだ状態でMX-1の電源が先に入っているとうまくいかないので、USBケーブルを繋いだままの場合は、boutiqueを[9]ボタン押したままで電源入れてバッテリー動作モードで立ち上げた後にMX-1の電源を入れる、という手順で使用しています