Lynx(リンクス)というオーディオインターフェイスメーカーをご存じですか?正確にはアメリカ・カリフォルニア州にあるLynx Studio Technologyという会社で、古くからマスタリングスタジオなどで採用されている高品位なオーディオインターフェイスのメーカーです。いま流行りのUSB-DACを使ったPCオーディオが流行る以前から、PCでの高音質再生にこだわってきた人ならご存知の方も少なくないでしょう。そう1990年代後半~2000年代前半にかけてマニアの間で話題になった当時20万円近くしたPCI接続の内蔵型オーディオインターフェイス、LynxONEやLynxTWOを覚えている人もいると思います。

Lynx製品、国内のDTMの世界ではあまり登場することはありませんでしたが、放送局やマスタリングスタジオなどで数多く採用されています。とくに2004年に登場し、いまだ現行製品であるAD/DAのAuroraは、海外で1,000以上のスタジオで導入されてきた実績を持っていているのだとか……。そのAuroraが先日、Thunderbolt(サンダーボルト)に対応した、というニュースが流れていましたが、これはどんな意味を持っているのでしょうか?製品の価格レンジ的に、一般ユーザーがなかなか手を出せるものではありませんが、オーディオインターフェイスの今後を考える上で、一つの大きなトピックスのように思えたので、少し考えてみたいと思います。

業務用オーディオインターフェイスメーカー、LynxがThunderbolt対応のオーディオインターフェイスを発表した

私のような凡人には、音の違いはなかなか分からないのですが、マスタリングエンジニアやオーディオのプロという人と話をすると、よく「USBオーディオの音は、どうも何かがよくない……」なんてことを言われます。個人的には違いがよく分からないけれど、「PCI接続のインターフェイスのほうが絶対音がいいから!」と言われて聴くと、そんな気もしてくる……。とっても優柔不断で、オーディオ評論家には絶対なれないな、と思う次第です(汗)。

2003年のAV Watchの連載記事で取り上げたLynx TWO

ただ規格的に考えると24bit/96kHzや24bit/192kHzを流す上で、USB 2.0でまったく不足はないはず。とはいえ「USBのような細いシリアルバスでデータを送るより、PCI Expressで直接、PCの内部バスに接続したほうが、より確実で安定する」という話には、確かに同意する面はあります。音のプロにはその違いが分かるということなんでしょうね。

しかし、いまやUSB全盛の時代。ノートPCはもちろんのこと、デスクトップPCだって、小型化が進んだ今、WindowsもMacも内蔵のPCI Expressのスロットがないものが多くなっており、PCI Express接続のオーディオインターフェイスなど絶滅危惧種となってきています。そうした中、Lynxが選んだのがThunderboltだったのです。

現行のMacには雷マークのThunderbolt端子が標準で搭載されている。写真は筆者のMac mini

Thunderboltは、インテルとアップルが共同で策定した高速汎用データ伝送の規格。いまのMacであればMac BookでもMac miniでもMac Proでもすべて標準で搭載されている接続ポートであり、Windows PCでもThunderbolt搭載のものがチラホラと出てきています。私が持ち歩きデスクトップPCとして愛用し、隔週で行っているニコニコ生放送のDTMステーションPlus!のスタジオにも持ち込んでいるインテルのPC、NUCにもThunderbolt端子が搭載されていますよ。

筆者愛用の小さな小さなデスクトップPC、インテルのNUCにもThunderbolt端子が搭載されている

では、どうしてPCI/PCI Express接続にこだわってきたLynxがThunderboltを選んだのか。聞いてみると答えは明快でした。「Thunderboltは内蔵バスそのものだから」だそうです。実際、Thunderboltを介してPCI Expressカードが使用可能になるPCI拡張ボックスというものが、複数メーカーから出ていることからも分かる通り、PC内のCPUから直接、信号を引っ張り出す規格がThunderboltなんですね。

しかもThunderboltはPCI Express x16よりも遥かに強力。そう、ThunderboltはFireWireのようにデイジーチェーンによって数珠つなぎに機材を接続していくことができるのです。今回登場したAurora 16 TBであれば、1台のPCに最大6台まで接続でき、これによって24bit/192kHzを192chまで同時に録音・再生することができるというのですから、すごいですよね。

この辺が、あくまでもUSB 1.1/2.0の高速版という位置づけのUSB 3.0との違いなんだそうです。

先日の記事でも取り上げたapollo twinもThunderbolt対応

もっとも、Thunderbolt接続のオーディオインターフェイスはLynxが初めてというわけではありません。以前、Universal Audioのapollo twinを紹介したことがありましたが、あれもThunerboltだし、それより前に出ていたapolloもThunderbolt。また、MOTUもMOTU 828xというThunderbolt対応のオーディオインターフェイスを出しているほか、ZOOMも間もなくTAC-2という製品を発売する予定です。

では今後、Thunderboltが主流に変わっていくかというと、それは疑問が残ります。やはり一般製品としてはUSBのほうが扱いやすいし、スペック上劣ることもありません。ただ、ハイエンド製品においてThunderboltが定番になる可能性は高いと思います。本来、ThunderboltやUSB 3.0は、現行のUSB 2.0よりも転送速度が格段に速いため、ハイレゾのオーディオデータをマルチチャンネルで送るという場合に有効なわけですが、より高音質化させるという意味でThunderboltを選択するメーカーは出てくるかな、と。

ただし、Thunderboltであれば、どれでもCPU直付けのようなものなのか、というと実際はそうではないようです。物理的にはThunderboltの端子を使っているけれど、内部的・論理的にはFireWireを経由しているというオーディオインターフェイスもいくつかあるようで、外見やスペックからは見分けが付かないのが難しいところです。その場合、メーカーはドライバを開発する上でFireWire用のドライバを改良するだけで使えるというメリットはありますが、FireWireがボトルネックとなってしまうため、PCI接続による安定性の実現というのとは違ってきてしまいます。

LynxのAuroraやHiloがThunderbolt接続に対応するようになった

それに対し、LynxはもともとPCI/PCI Expressのドライバ開発に定評があり、長年の実績があるメーカーなので、PCI/PCI Expressのドライバ資産をThunderboltでも利用可能というわけなのです。実際、Lynxは今回、インテルとアップルによる強力なサポートの元、PCIのドライバをベースにして製品開発をしているようです。

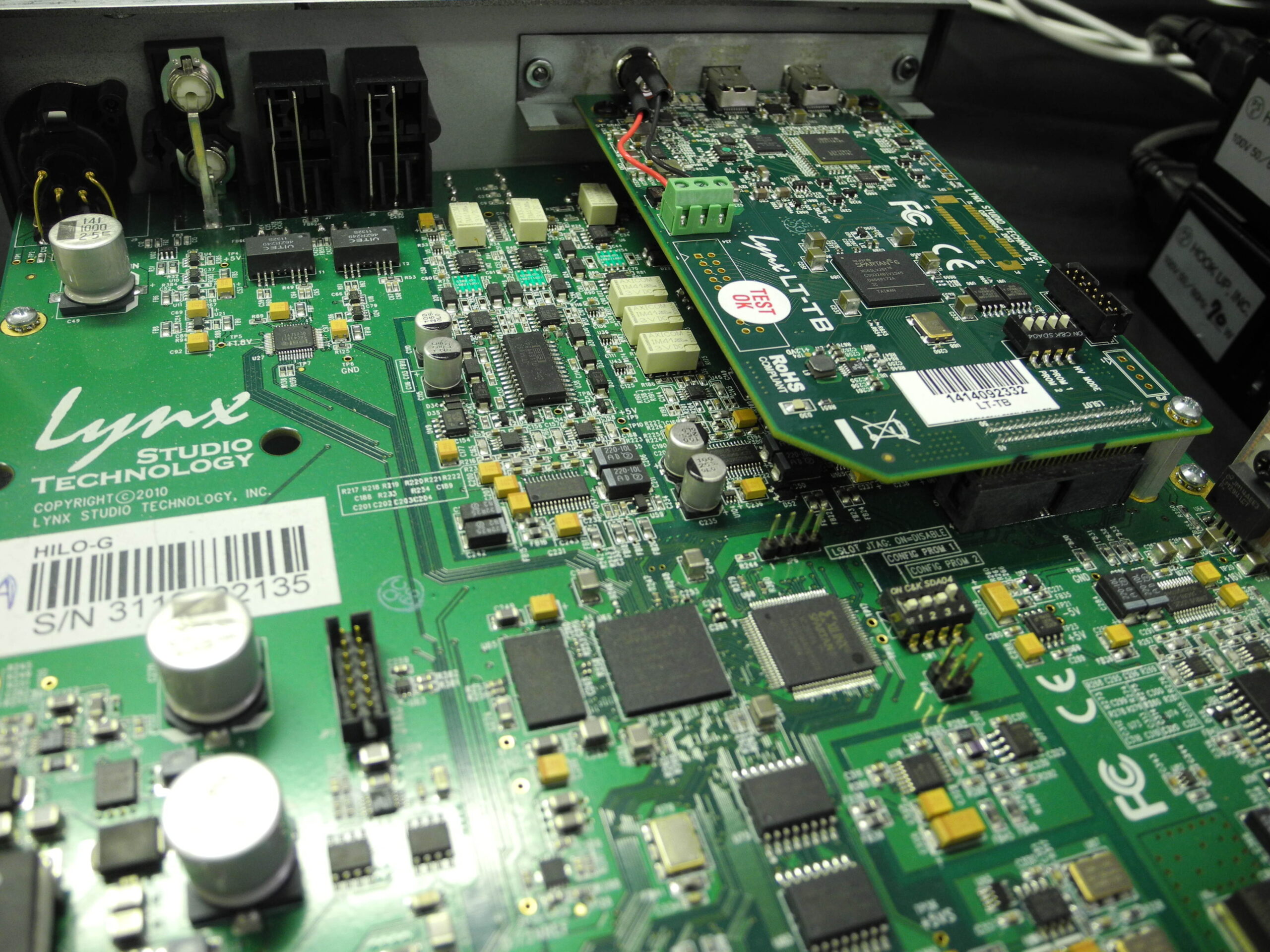

が、その製品のシステム構成がなかなかユニークなのです。そうLynxはオーディオインターフェイスメーカーであると同時に、AD/DAのメーカーとして大きな実績を持っています。冒頭でも触れたように、2004年にリリースされたAuroraは、世界中の多くのマスタリングスタジオで採用されている製品で、現行製品。S/PDIFのプロ版であるAES/EBUの信号をアナログに変換する機材であり8chのAurora 8と16chのAurora 16があるのですが、なんとそのAuroraシリーズをThunderbolt接続のオーディオインターフェイスにしてしまったのです。

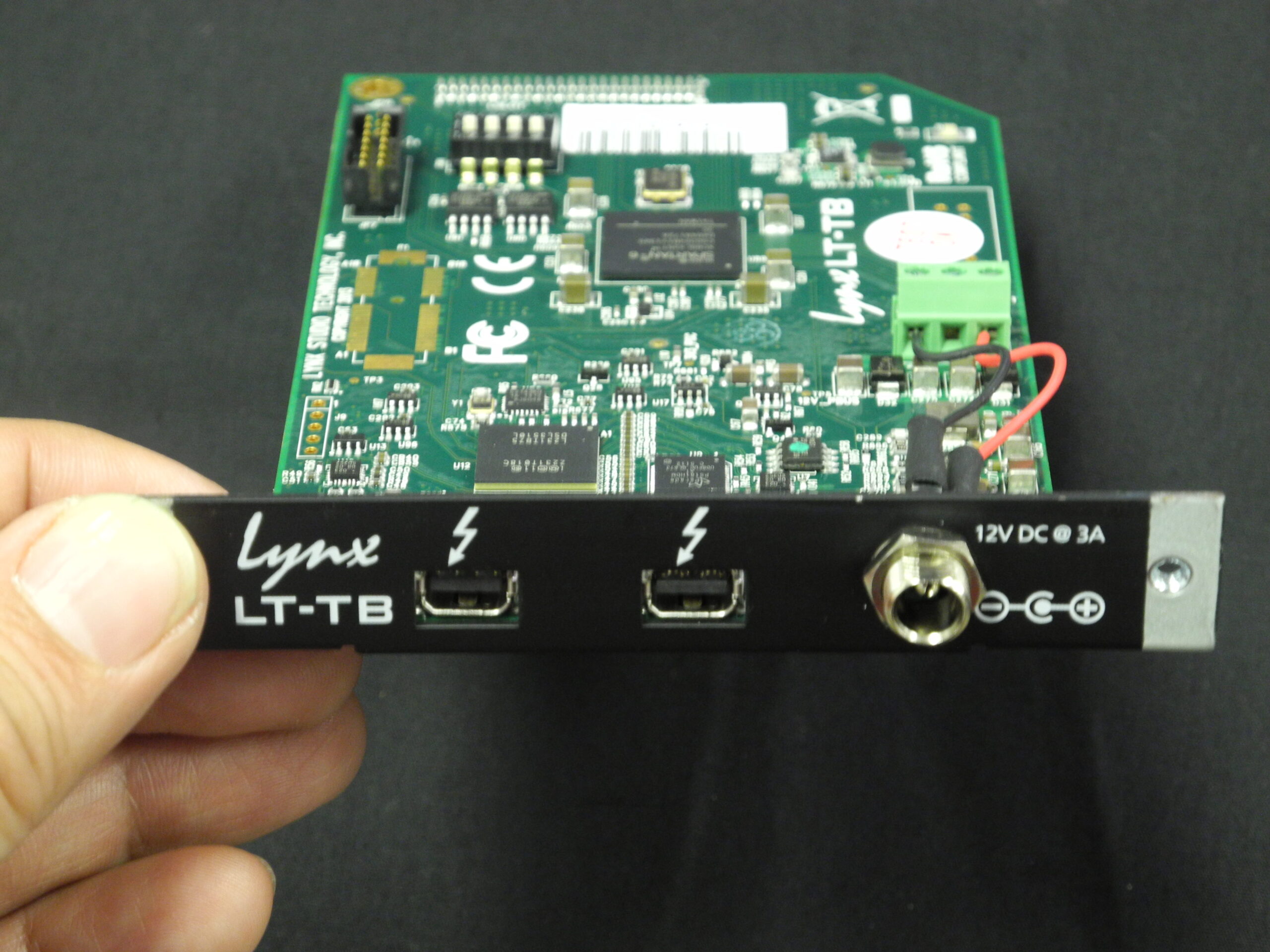

Thunderbolt接続のための拡張カードが入っているだけ

別に、AuroraのThunderbolt版を新たに開発したというわけではなく、Aurora自体は2004年に開発されたままのもの。このAD/DAの中にはLSlotと呼ばれる専用の拡張スロットがあり、ここにLT-TBオプションという名のThunderboltカードを刺すだけで対応するのです。ファームウェアのアップデートはするそうですが、それにしてもスマートですよね。

既存のハードウェアのスロットにLT-TBという名前のThunderbolt対応カードを刺しただけ

従来、AuroraをPCと接続する場合は、PCI Express接続のAES/EBUインターフェイスであるAES16を介して繋いでいたのですが、その機能が内蔵されてしまった格好です。ちなみに、製品としてはLT-TBオプションをあらかじめ内蔵した製品が登場。価格はいずれもオープンとなっていますが、8ch版のAurora 8 TBの市場実勢価格が250,000円、Aurora 16 TBが350,000円だそうです。

上からHilo TB、Aurora 16 TB、Aurora 8 TB

一方、AuroraよりもコンパクトなHiloという製品もあります。これは高性能のA/D、D/Aコンバーター、モニタリングシステム、そしてヘッドフォンアンプを一体化させたもの。こちらにもAuroraと同じ拡張スロットがあり、従来はここにUSB接続のインターフェイスが入っていたため、USBオーディオインターフェイスとして使える製品でした。

しかし、HiloにもAuroraと同じLSlotが用意されており、ここにLT-TBオプションを刺した製品も登場。そのHilo TBの実勢価格は300,000円とのことですから、簡単には手を出すことはできないけど、背伸びをすれば手が届かないこともない、という価格レンジです。とくにAuroraの評判はよく、70万円、80万円するAD/DAから乗り換える人も多いという話ですから、期待できそうですよね。

以上、Lynxが出したThunderbolt対応の高級オーディオインターフェイス、Aurora 8 TB、Aurora 16 TB、Hilo TBを例に、オーディオインターフェイスにおけるThunderboltの意義について考えてみました。まだ、自分でもしっかり使っているわけではないので、分からないこともいっぱいですが、今後もThunderboltについては、いろいろと情報を追っていきたいと思っています。

【製品情報】

Aurora 8/16製品情報

Hilo製品情報

コメント