ソニーの360立体音響技術を用いた新しい没入感のある音楽体験ができる360 Reality Audioは、360 WalkMix Creatorというプラグインを使って作成することができます。これまでDTMステーションでは、「360 WalkMix Creatorを使い360 Reality Audioのサウンドを作ろう Cubase編」や「360 WalkMix Creatorを使い360 Reality Audioのサウンドを作ろう Studio One編」という記事で、各DAW上で使用する際のセッティングを紹介してきました。

立体音響作品の制作というと、スピーカーが複数設置された立派なスタジオでないと作れなさそう、というイメージがありますが、360 WalkMix Creatorを使えば手持ちのヘッドホンだけでも制作可能なのです。前後左右、上下に音を配置し、一般的なステレオサウンドとはまったく異なる立体音響作品をDAW上で作ることができます。しかも360 WalkMix Creatorは、直感的に使えるので誰でも簡単に操作することが可能です。ただし、360 WalkMix Creatorを使うには、最初に制作環境に合わせた独自のセッティングを行う必要があります。そこで今回はAppleのLogic Proで使う方法を見ていきましょう。

Logic Proを使って、360 Reality Audio作品を作っていく手順を紹介

Logic Proを使って、360 Reality Audio作品を作っていく手順を紹介

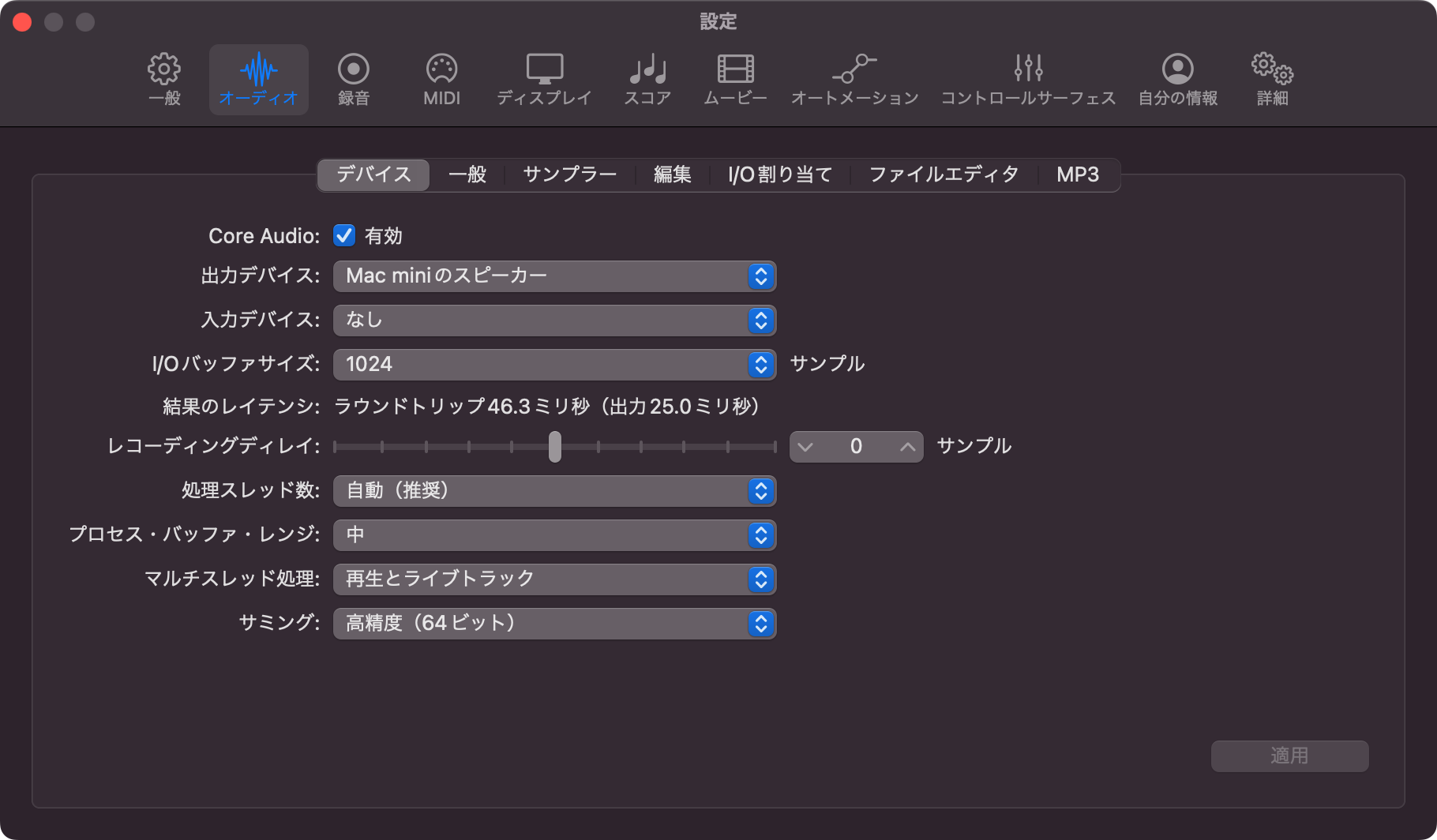

まずはLogic Proがインストールされている環境に360 WalkMix Creatorをインストールしたら、オーディオ設定から行っていきます。

通常はオーディオデバイスで、利用したいオーディオインターフェイスを指定するのですが、ここではそれを指定しないのがポイント。複数のオーディオインターフェイスが表示されている場合、実際の出力として使わないものを指定します。ここでは、内蔵オーディオの「Mac miniのスピーカー」を選択しています。

利用したいオーディオインターフェイスをLogic Proでは指定しないでおく

利用したいオーディオインターフェイスをLogic Proでは指定しないでおく

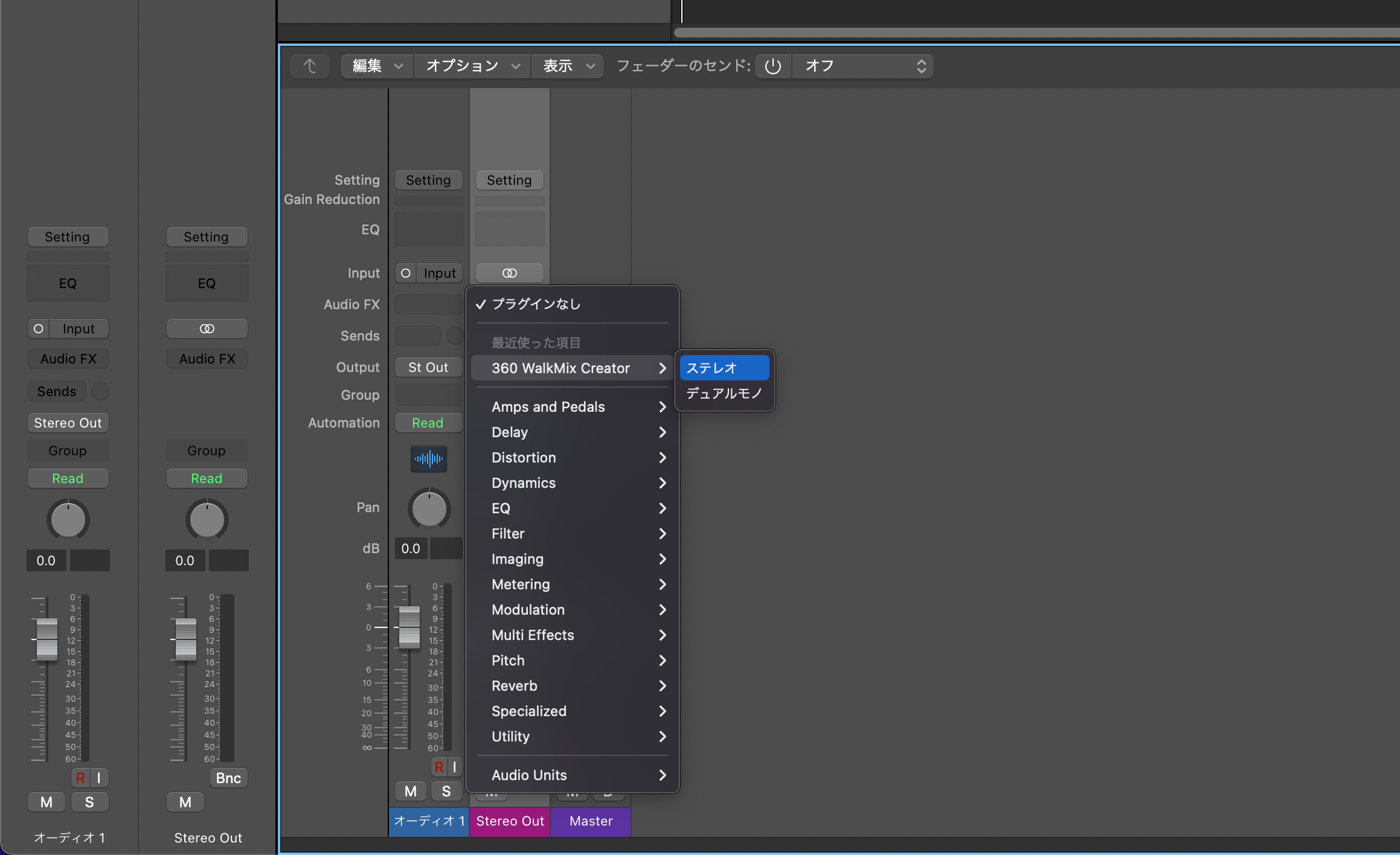

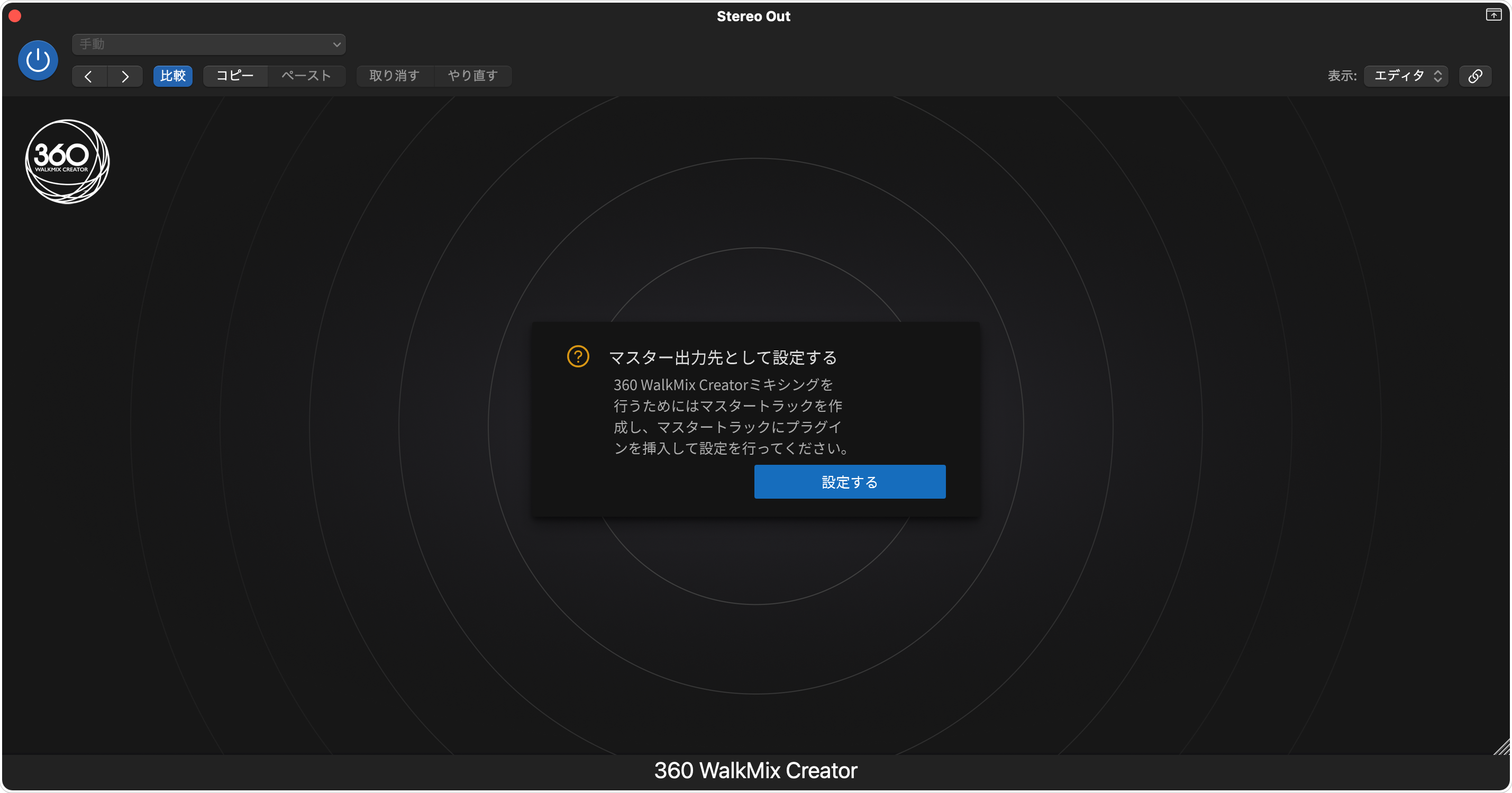

オーディオデバイスの設定が終了したら、空のプロジェクトを作成し、これを48kHzのサンプリングレートに設定しておきます。まずは試しにオーディオトラックを1つ作成しておき、Stereo Outに360 WalkMix Creatorをインサートします。Audio Units内のAudio Futuresの中に360 WalkMix Creatorがあるので、これを選択。インサートすると360 WalkMix Creatorの画面が表示され、初回起動時のみログインを要求されるので、ログインしてアクティベーションします。

360 WalkMix CreatorをStereo Outにインサートする

360 WalkMix CreatorをStereo Outにインサートする

初回のログインが終わると、360 WalkMix Creatorの画面が表示されるとともに「マスター出力先として設定する」という表示が出てくるので、「設定する」をクリックしてください。「マスター出力として設定されています」といった表示になったら、このウィンドウはいったん閉じておきます。

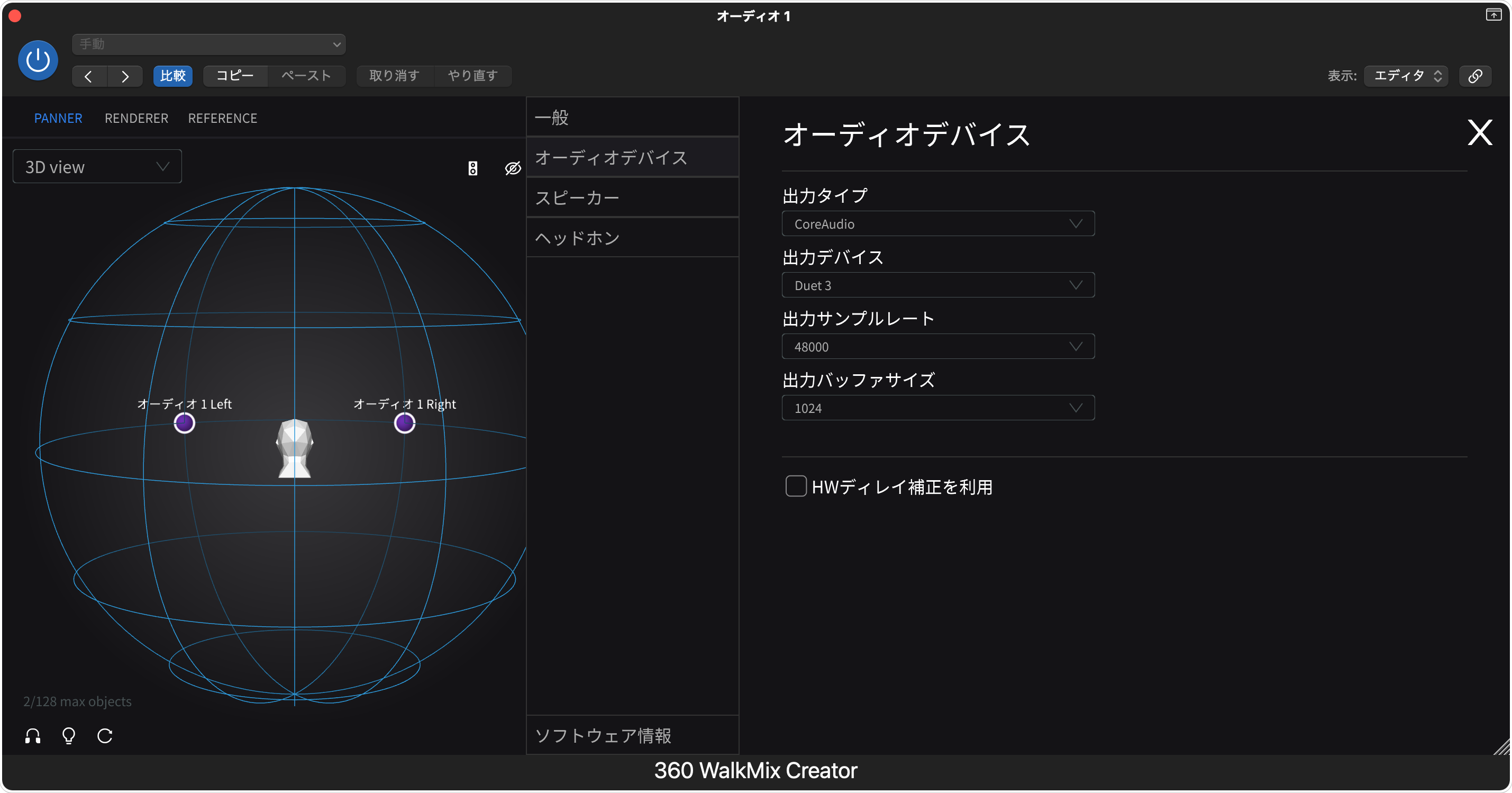

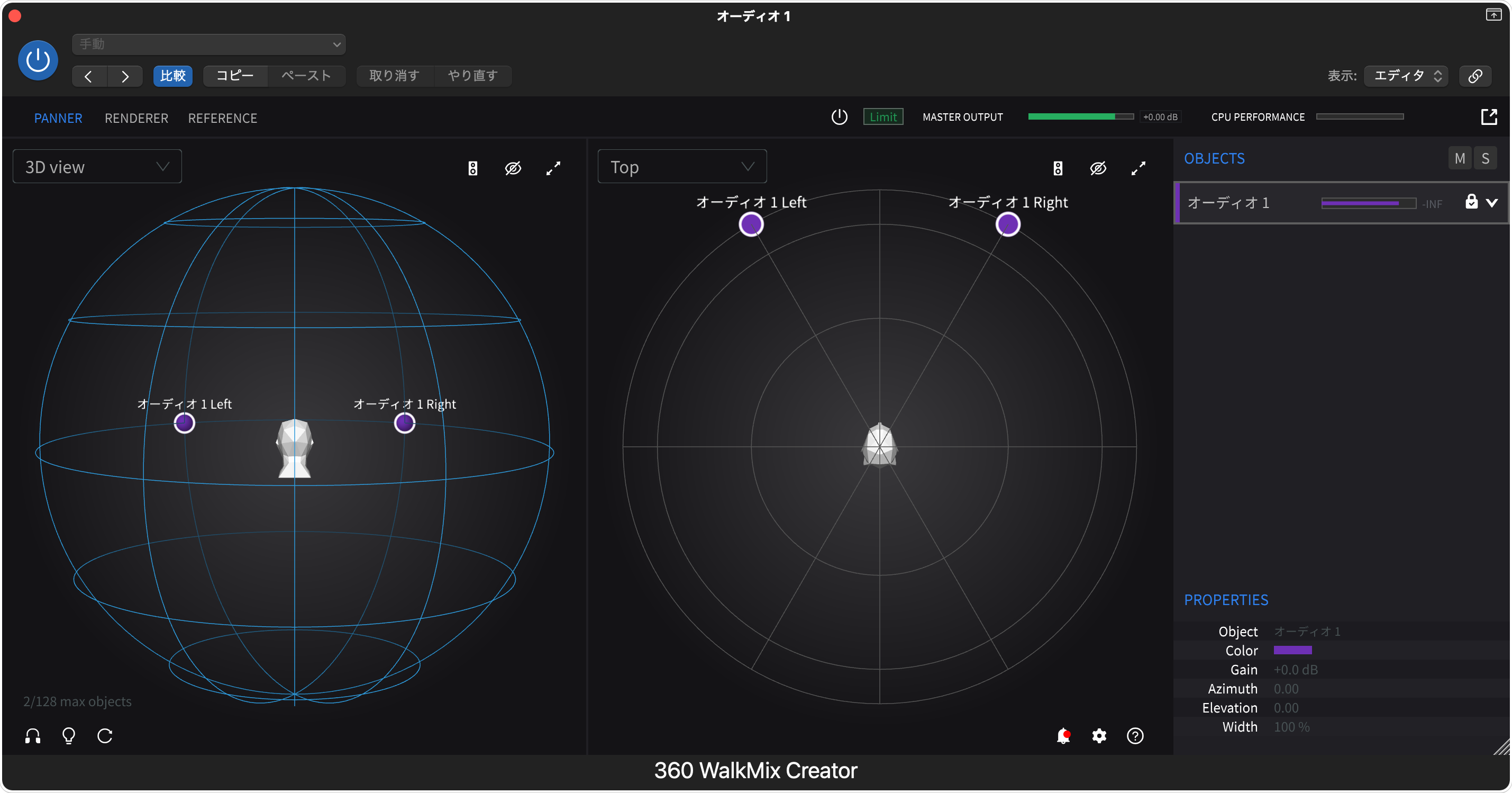

次に先ほど作成したオーディオトラックのインサートに360 WalkMix Creatorをインサートします。すると今度は先ほどとは違う、360 WalkMix CreatorのPANNERの画面が表示されます。ここからは、360 WalkMix Creatorの最初のセットアップを進めていきます。

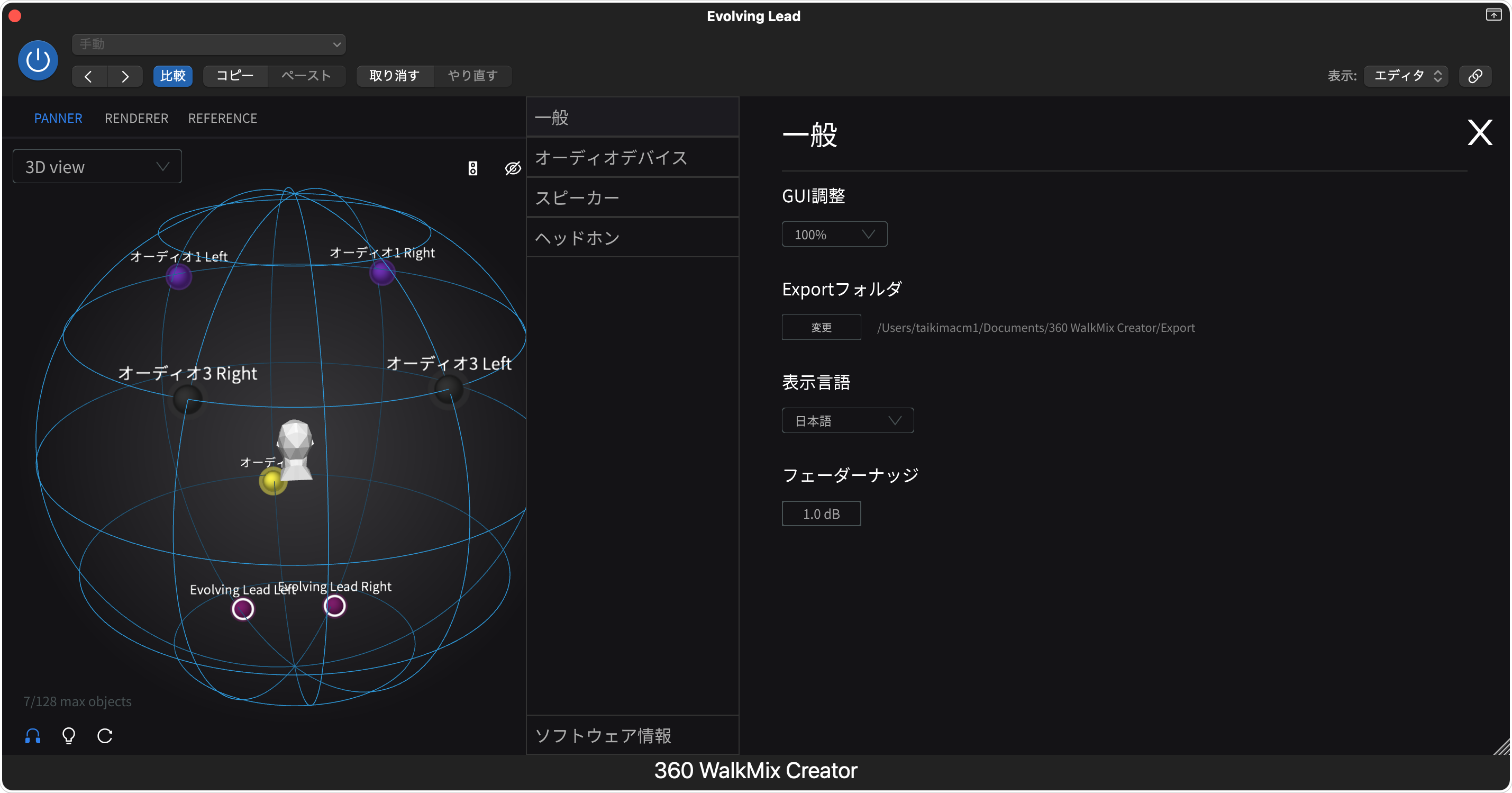

まず右下にある歯車アイコンをクリックすると表示される各種設定画面で、オーディオデバイスタブを選択し、オーディオインターフェイスの設定を行います。ここでは出力タイプからCoreAudioを選択します。

その後、出力デバイスで、これから使用するオーディオインターフェイスを指定します。先ほどLogic Proで指定したオーディオインターフェイスではなく、実際出力するものにする、ということが重要です。また出力サンプルレートが48000に、出力バッファサイズが1024程度になっているようにしましょう。もし出力サンプルレートが違う数値の場合は「デバイスセッティングパネルを開く」をクリックして変更するようにします。

オーディオインターフェイスを指定するとともに、出力サンプルレートを48kHzに設定

オーディオインターフェイスを指定するとともに、出力サンプルレートを48kHzに設定

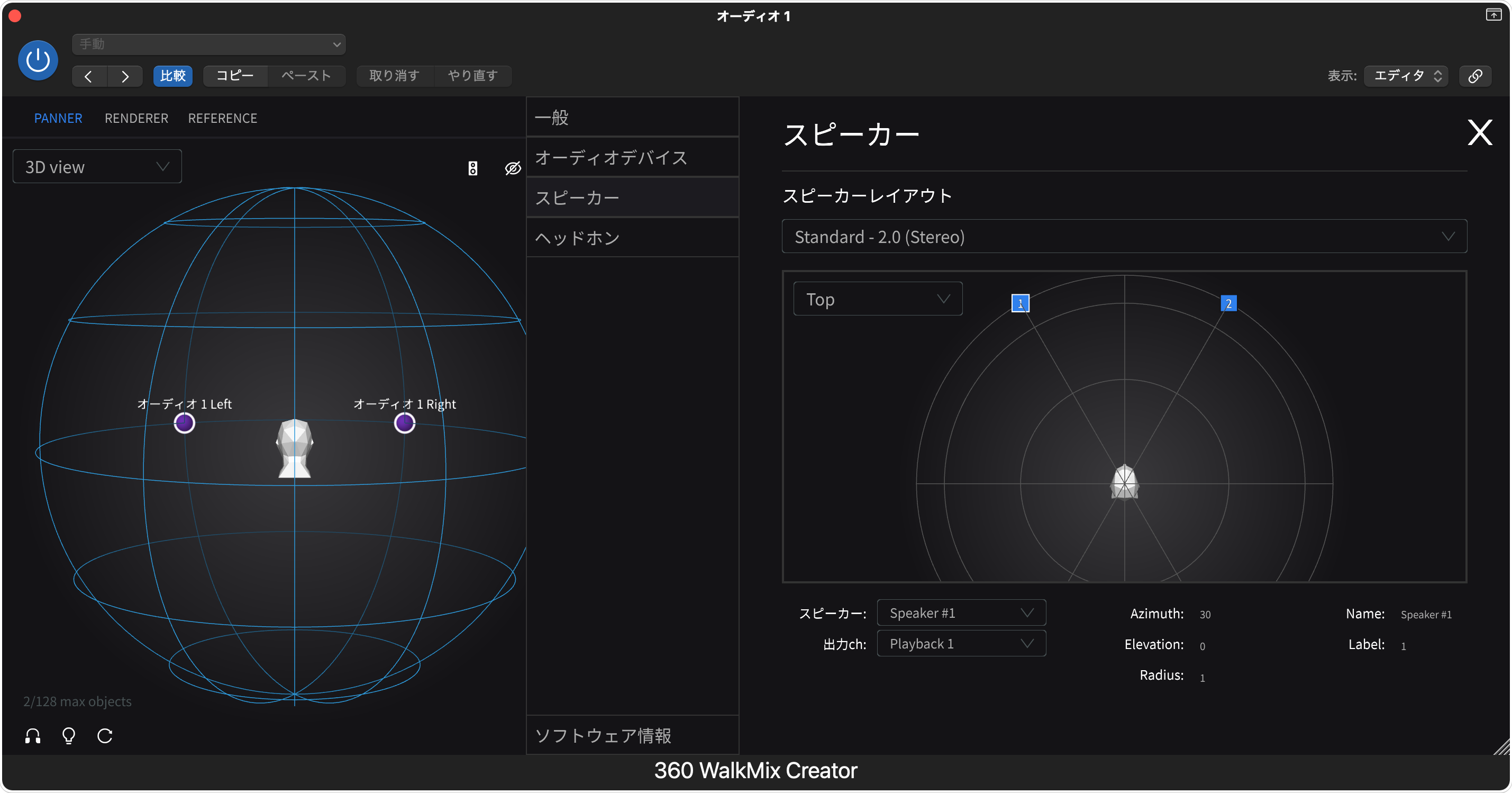

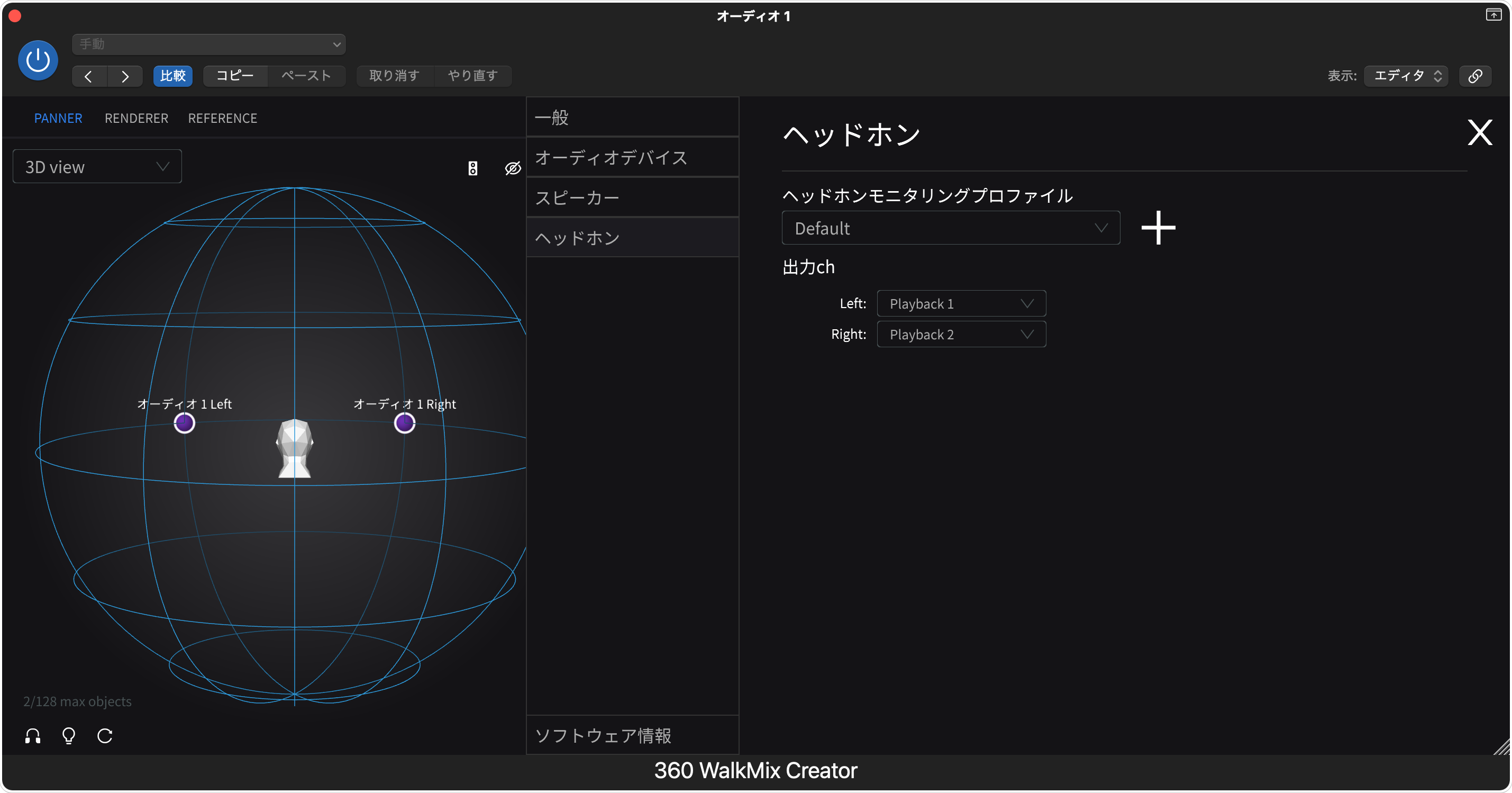

さらにスピーカーとヘッドホンも確認していきます。スピーカーはイマーシブ環境やサラウンド環境が用意されているのであれば、それらを指定します。ですが、多くのユーザーはステレオの2chだと思います。その場合でも、ヘッドホンで立体的にモニタリングすることが可能なので、ヘッドホンのみでモニタリングする場合は、スピーカーについてはとくに設定しなくてもOKですが、簡易的にという意味で、Standard 2.0(Stereo)を設定しておいてもいいでしょう。

スピーカーを設定する。ステレオ2ch環境の場合は、簡易的なものだが、Standard 2.0(Stereo)を設定

スピーカーを設定する。ステレオ2ch環境の場合は、簡易的なものだが、Standard 2.0(Stereo)を設定

ヘッドホンも同じく、左右のチャンネルが正しく設定されていることを確認すれば大丈夫です。

そしてヘッドホンでモニターする場合は、画面左下のヘッドホンアイコンをクリックして青く点灯させておきます。

左下にあるヘッドホンマークをクリックして、青く点灯させておく

左下にあるヘッドホンマークをクリックして、青く点灯させておく

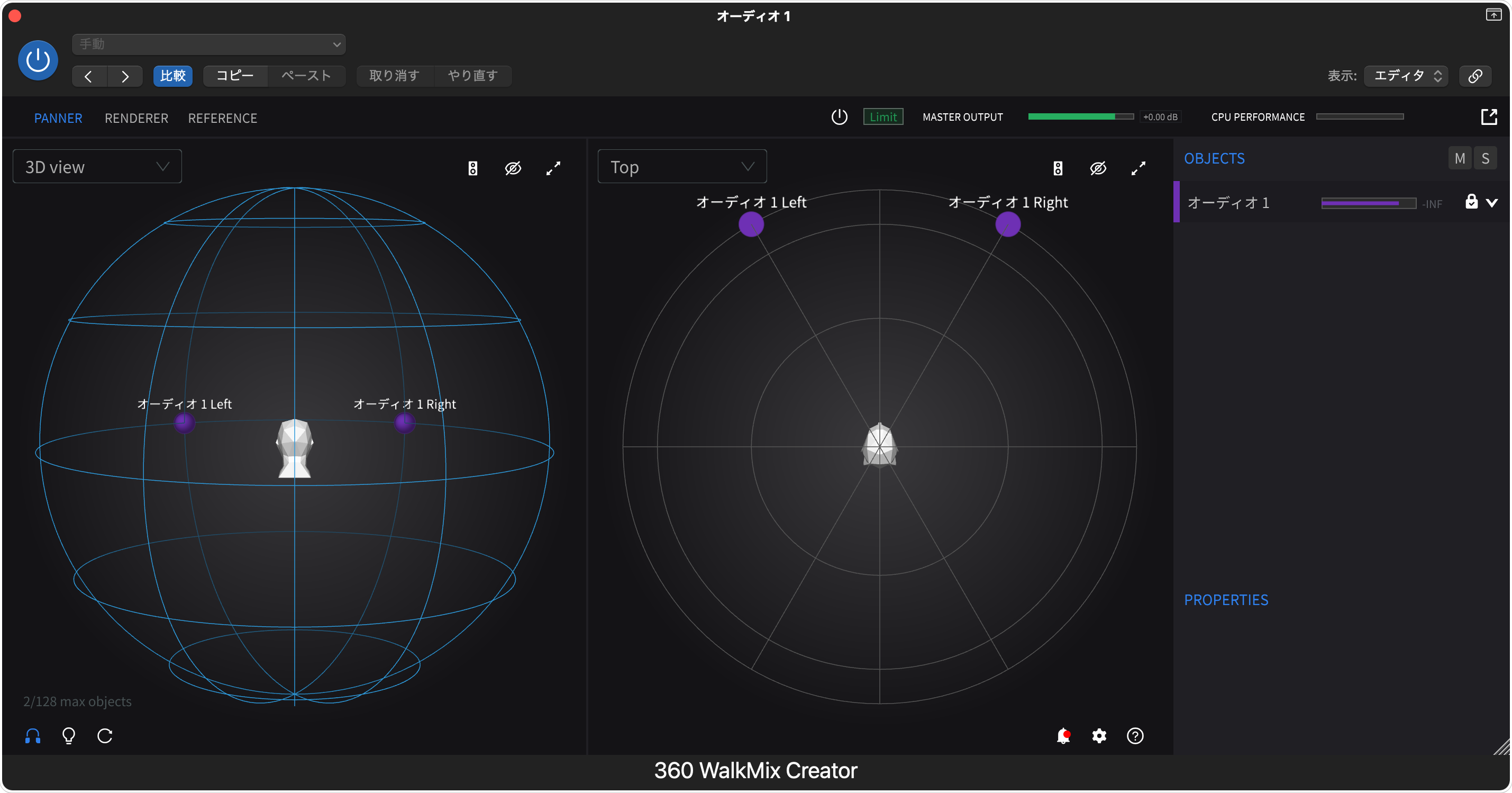

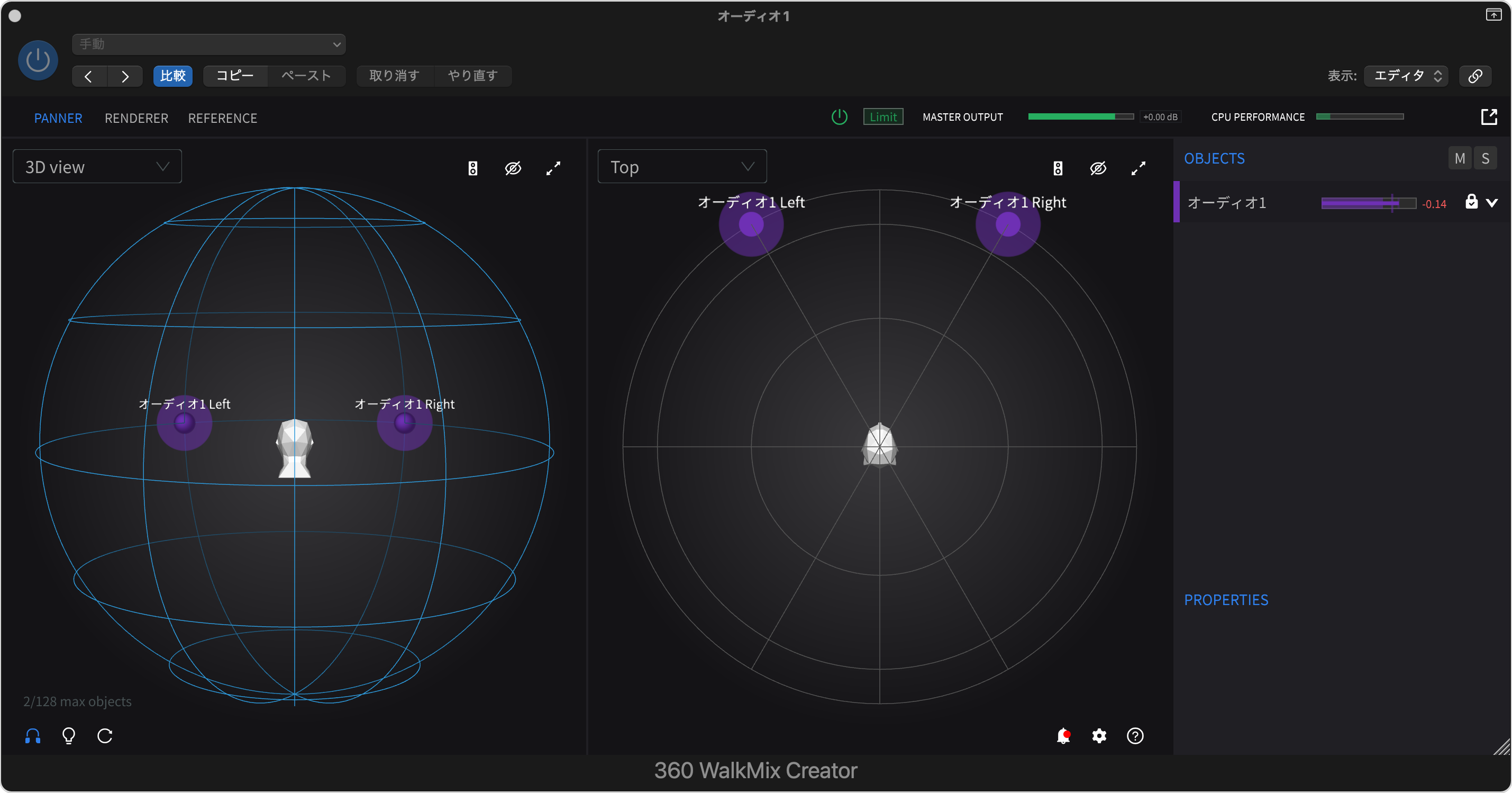

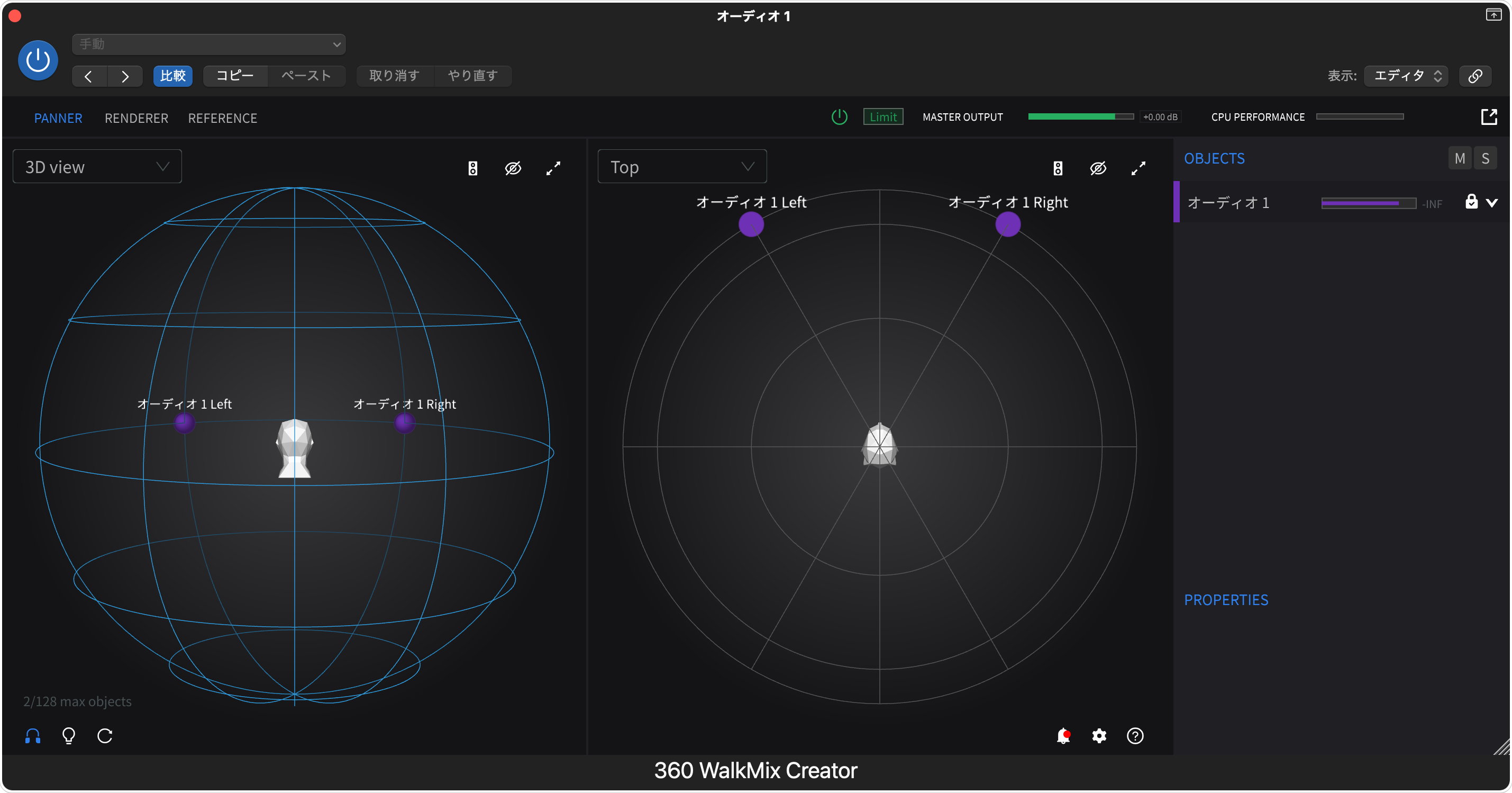

最後に画面中央上にある電源ボタンをオンにして緑に点灯させると、準備完了。Logic Proを再生させると、画面上に表示されているオブジェクトが再生音量に合わせて光り出し、ヘッドホンから音が立体的に聴こえてくるはずです。もし、内蔵スピーカーなどから音が出てしまったり、エラーメッセージが出る場合は、どこかに設定漏れがあるので、再度チェックしてみてください。

このPANNERでオブジェクトの位置を動かしていくと、それに伴いモニター音も動いていきます。必要に応じて、その移動をオートメーションで記録していくことも可能。

再生すると、オブジェクトが再生音量に合わせて光り出し、ヘッドホンからは立体的に音が聴こえる

再生すると、オブジェクトが再生音量に合わせて光り出し、ヘッドホンからは立体的に音が聴こえる

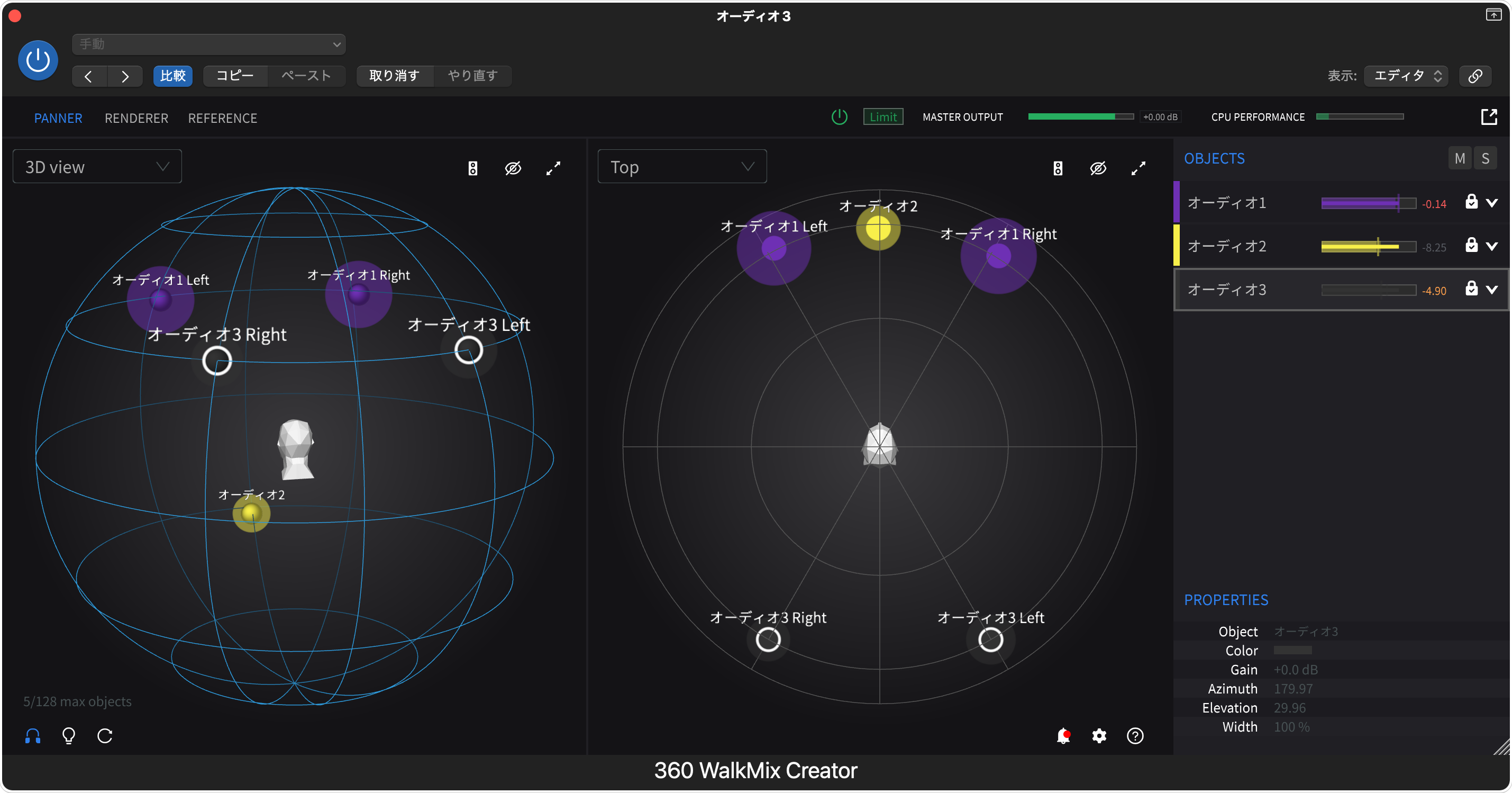

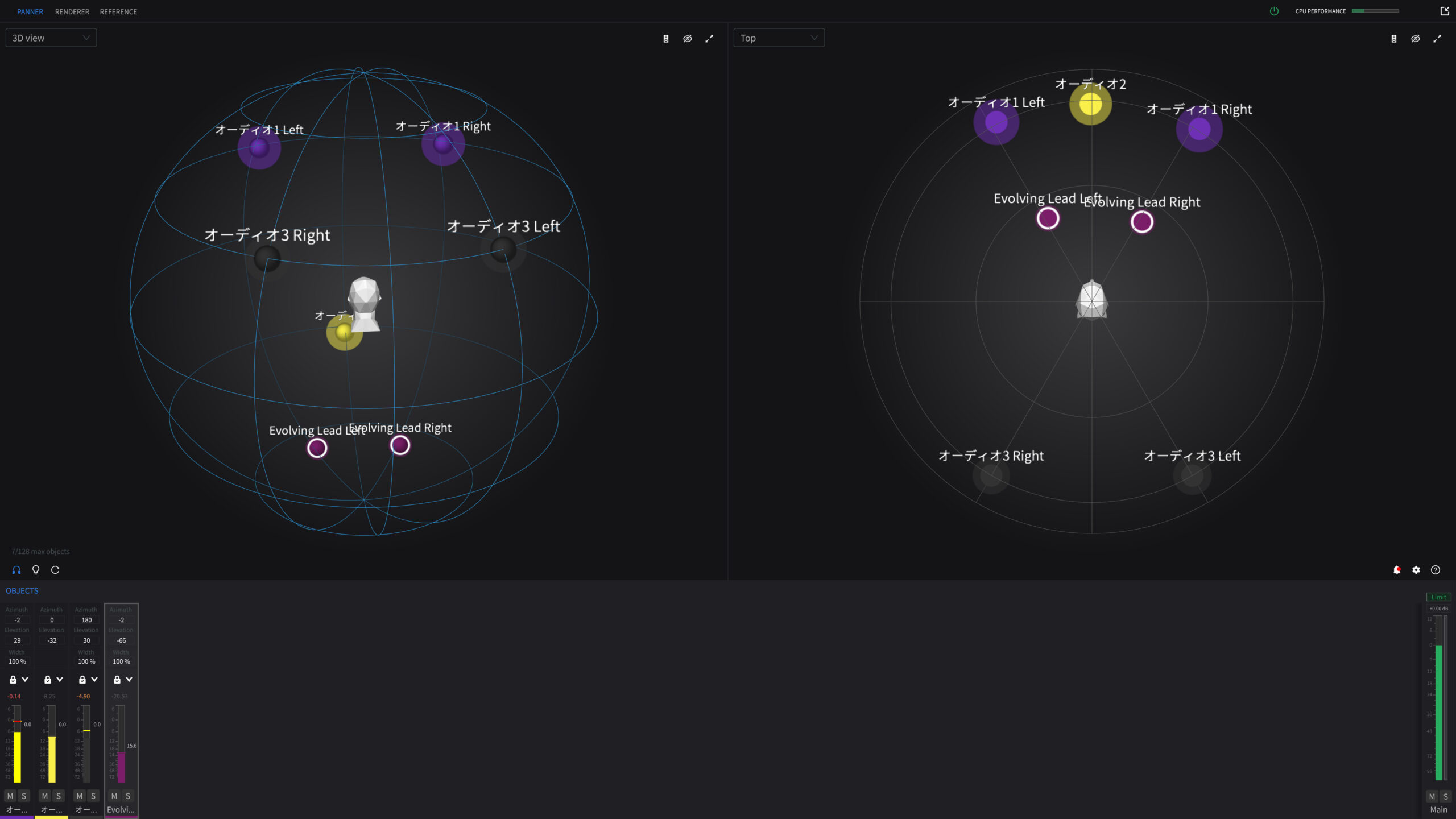

試しにオーディオトラック1つだけで行いましたが、もちろん実際にはここからオーディオトラックを増やしていきます。この際、オーディオトラックを追加したら、先ほどと同じように、インサートに360 WalkMix Creatorを挿していきます。その際、表示される内容はどのトラックも同じ。つまり、オーディオ1というトラックを示すオブジェクトも、オーディオ2というトラックを示すオブジェクトも1つのプラグイン画面の中に表示されるのです。したがって、プラグイン画面を複数表示させる必要はなく、1つあればいいわけです。

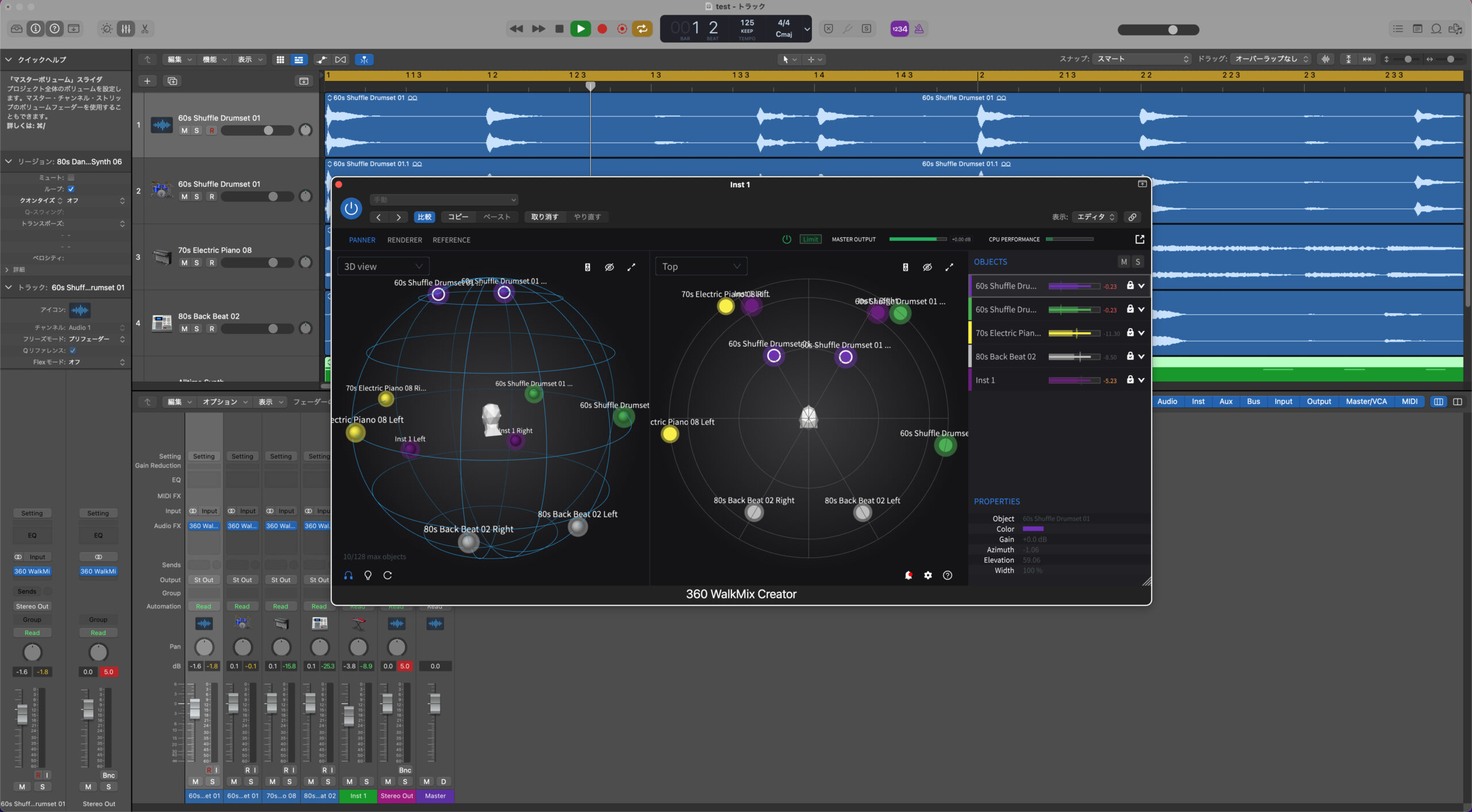

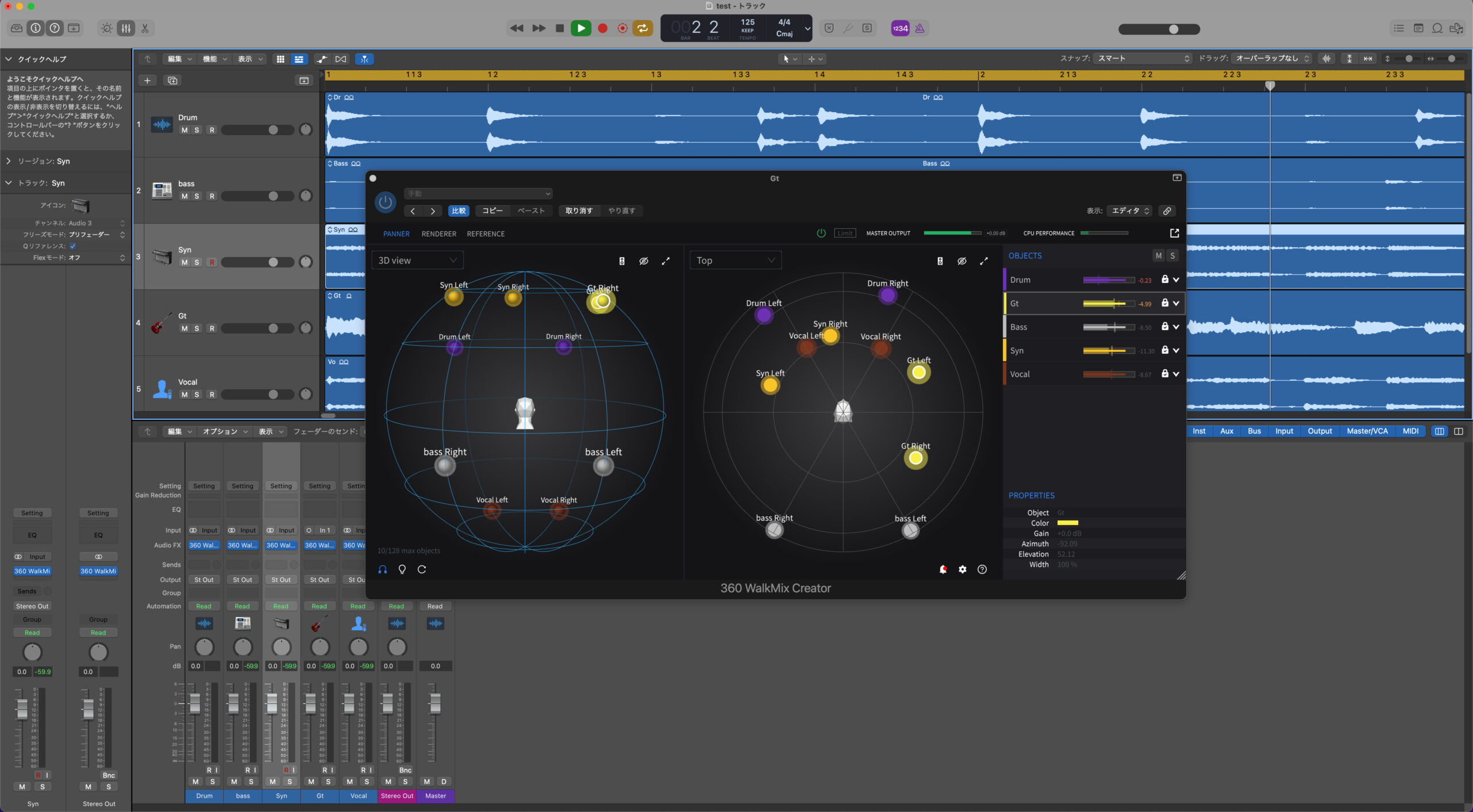

挿入するプラグインを増やしていくと、画面上にオブジェクトが増えていく

挿入するプラグインを増やしていくと、画面上にオブジェクトが増えていく

もちろんオーディオトラックだけでなくインストゥルメントトラックも同じように扱うことができます。インストゥルメントトラックを作成したら、同様に360 WalkMix Creatorをインサートすればいいのです。

インストゥルメントトラックも360 WalkMix Creatorをインサートし、オブジェクトとして配置していくことが可能

インストゥルメントトラックも360 WalkMix Creatorをインサートし、オブジェクトとして配置していくことが可能

ちなみに、トラックの音にEQやコンプ、各種エフェクトを掛ける場合は、360 WalkMix Creatorをインサートするよりも前の段にプラグインを入れるようにしてください。もし後ろに入れてしまうと、まったくエフェクトが掛からないばかりか、同期がズレる可能性もあるのでこの点は注意してください。

このようにして音を立体的に配置していくのですが、音量が大きくなりがちなので、360 WalkMix CreatorのPANNER画面右側にあるオブジェクトのフェーダーを使って調整します。横のフェーダーだとしっくりこない…という場合、画面を最大化すると画面下にフェーダーが並ぶので、このほうが使いやすいかもしれません。

画面を最大化すると、下部にフェーダーが現れ、コンソール的に扱うことができる

画面を最大化すると、下部にフェーダーが現れ、コンソール的に扱うことができる

またリミッターをオンにしておくことで、クリップしてしまうことはなくなるので、エクスポート時の安全用途として利用してください。ただし、リミッターをオンにすると再生時に負荷がかかり、オブジェクト数をふやしたときなどに音切れが発生することもあります。バッファサイズを大きくしても音切れが頻発するようであれば、リミッターをオフにして作業することも検討しましょう。

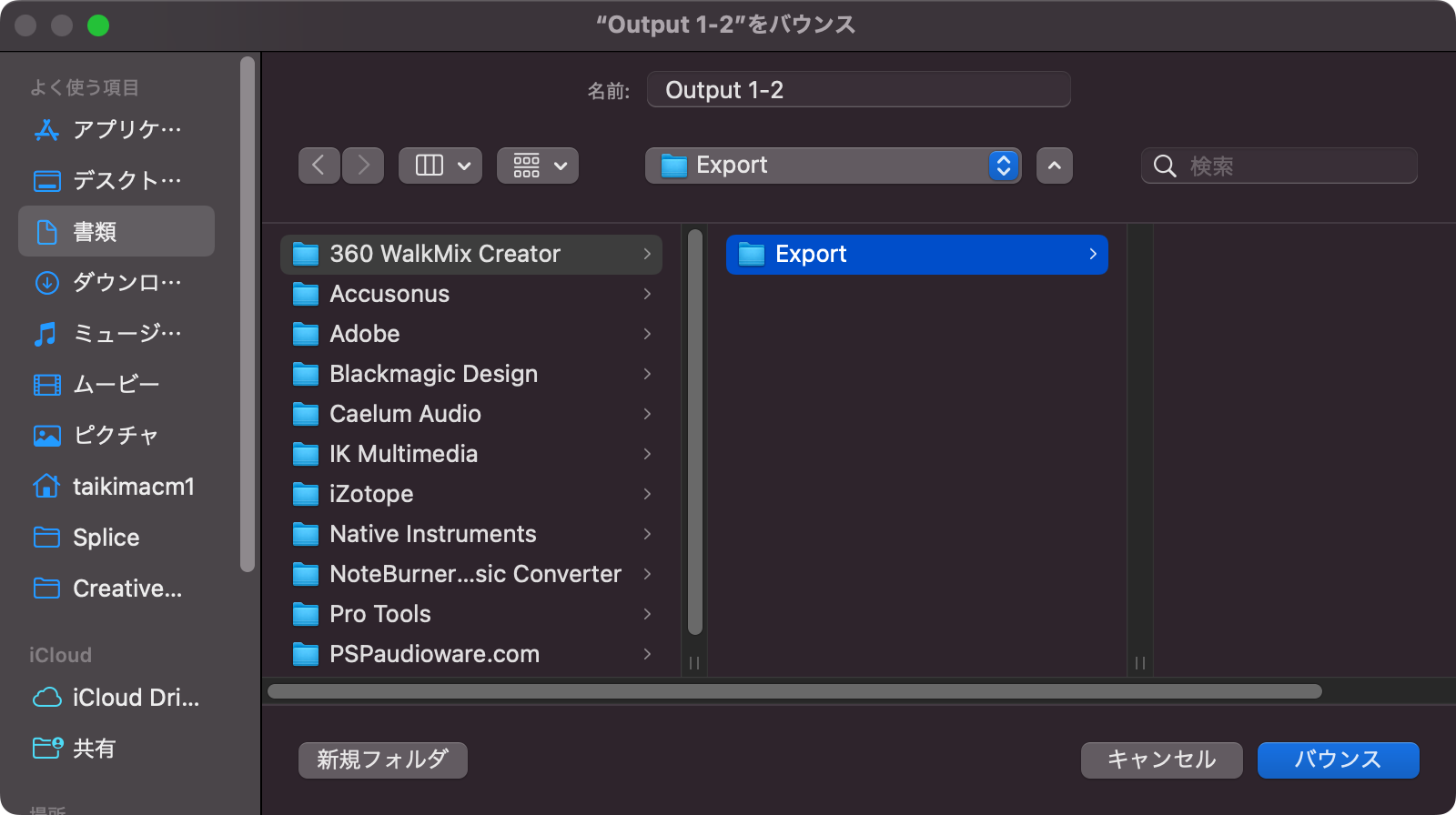

このようにして作品が出来上がったら、最後にデータの書き出しを行います。この手法については、「360 Reality Audioを制作するためのエクスポート手順とは」の記事で紹介しているので、そちらを参照いただきたいのですが、簡単に流れを説明すると、まず、先ほどオーディオインターフェイスやスピーカー、ヘッドホンの設定した画面にある「一般」を見てみてください。ここにExportフォルダというのがあるのでここのフォルダの場所を確認しておきます。これがデータを書き出すフォルダとなるのです。

その後、Logic Proのファイルメニューにあるバウンスから「プロジェクトまたは選択範囲」を選んで、書き出しのダイアログを表示させます。

Studio Oneのファイル保存先のフォルダを上記のExportフォルダと揃えておく

Studio Oneのファイル保存先のフォルダを上記のExportフォルダと揃えておく

この際、保存先を先ほどのExportフォルダで指定してあったフォルダと同一のものに設定します。これが違うとうまく書き出すことができないので注意してください。その上でサンプリングレートが48kHzになっていること、ビット解像度が24bitになっていることを確認して、「OK」ボタンをクリックします。

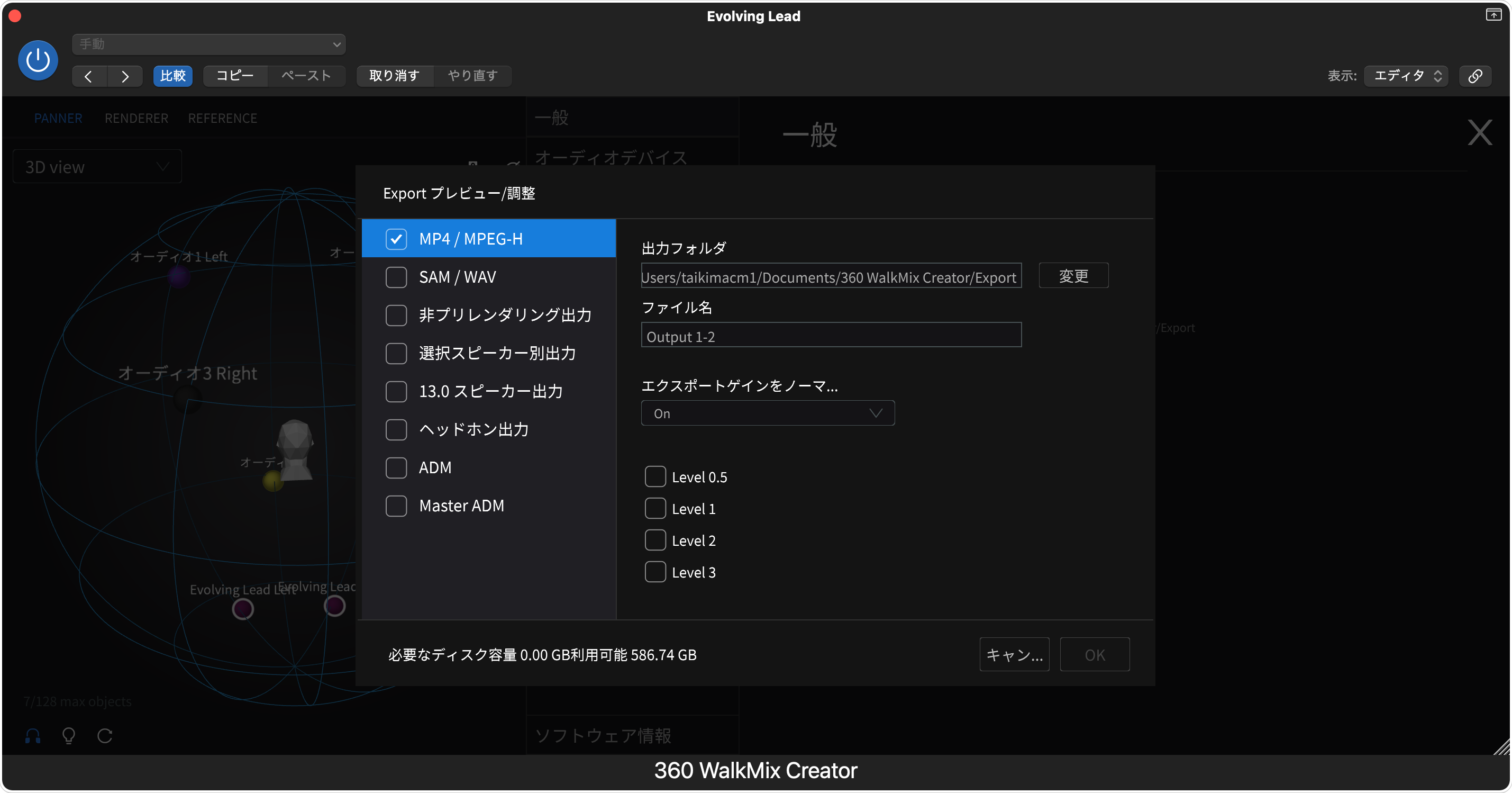

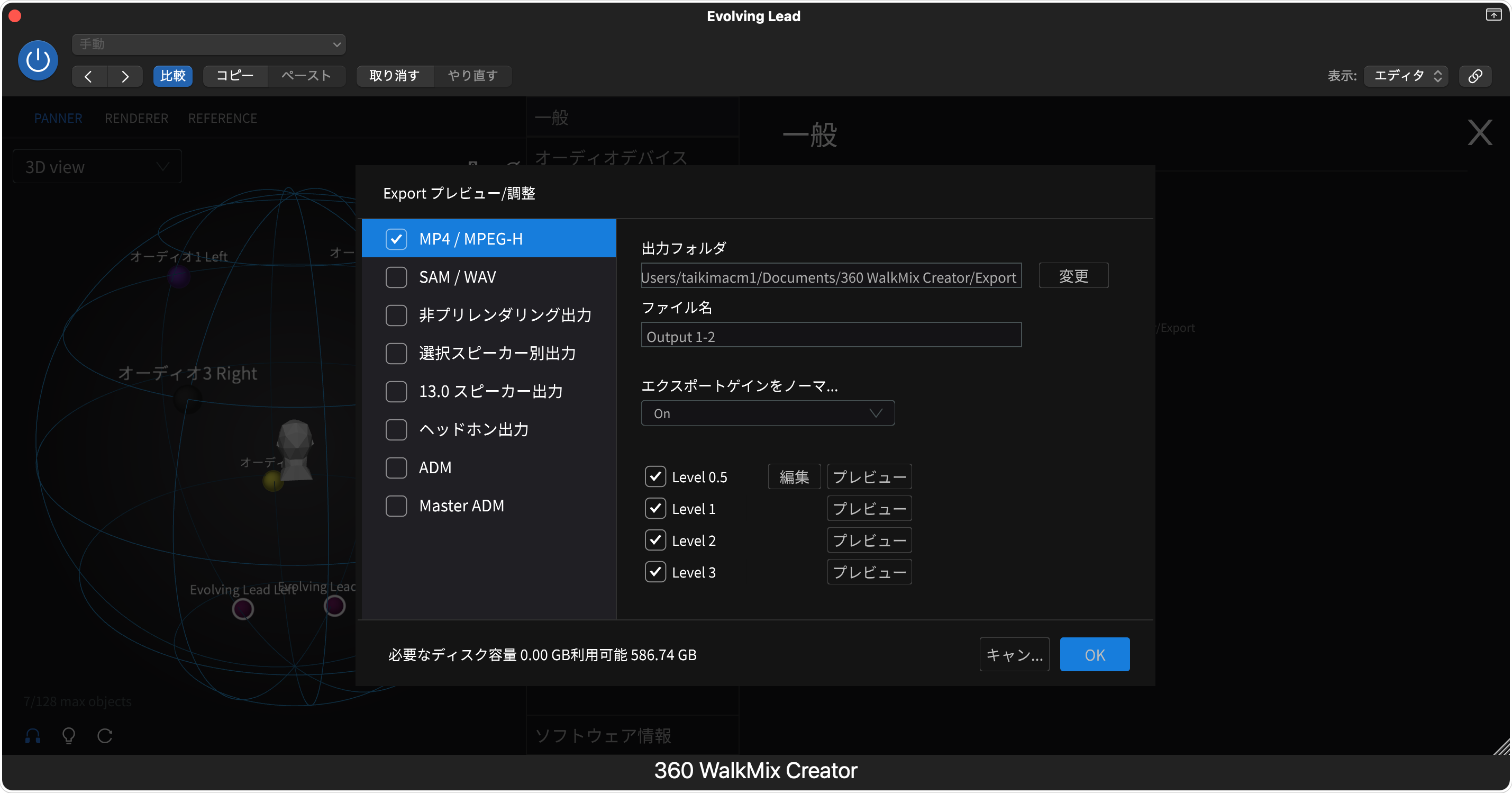

書き出しを実行すると、360 WalkMix Creator側がこのような画面に切り替わる

書き出しを実行すると、360 WalkMix Creator側がこのような画面に切り替わる

すると、360 WalkMix Creator側には、Exportプレビュー/調整という画面が表示されます。ここでMP4/MPEG-Hにチェックを入れるとともに、Level0.5、Level1、Level2、Level3のそれぞれにチェックをいれてOKをクリックすると、データの書き出しがスタート。各レベルすべてを書き出すのには多少時間がかかりますが、これが完成すれば、先ほどの出力フォルダにMP4ファイルが生成されます。

MP4/MPEG-Hにチェックを入れるとともに各Levelにもチェックを入れる

MP4/MPEG-Hにチェックを入れるとともに各Levelにもチェックを入れる

セットアップやオーディオミックスダウンの方法は、一般的なプラグインと異なるので、最初は戸惑うこともあるとは思いますが、ぜひ覚えて立体音響作品を作って楽しんでみてください。

トラックをまとめてオブジェクト化しよう

360 WalkMix Creatorを使い立体音響作品を制作していく中で、それぞれのトラックを1つ1つオブジェクトとして扱うのではなく、複数のトラックをまとめて1つのオブジェクトとして扱うという方法があります。いわゆるステレオでも用いられるステム・ミックスですね。特にトラック数が多いときに有効で、ボーカル、ドラム、ギター、シンセなど、各パートごとにまとめておくことで、それぞれの単位の音を扱いやすくなりますし、相対的なボリューム感をキープすることができます。

トラックをまとめてから360 WalkMixをインサートする、複数のトラックを1つのオブジェクトとして扱うことができる。

トラックをまとめてから360 WalkMixをインサートする、複数のトラックを1つのオブジェクトとして扱うことができる。

ステム・ミックス自体は簡単で、2chのミックスをつくる過程で複数のトラックに分かれたパートを、一次的にEQやコンプ、パンニングなどで調整した状態で「ギター」、「ドラム」などの単位のステムファイルを書き出し、それらを同じプロジェクトか新規プロジェクトに取り込み直すというものです。バスを作って1つのトラックにまとめるという方法もありますが、どちらを使うかは好み。いずれにせよ、360 WalkMix Creatorを使う際は、まとめ終わった後のトラックの一番下にインサートして使うようにしてください。

【関連情報】

360 Reality Audioサイト(クリエイター向け)

360 WalkMix Creator製品情報

【関連記事】

1.DTMの世界を大きく進化させるイマーシブオーディオと360 Reality Audioの世界

2.DAWで立体的サウンドを作り上げるプラグイン、360 WalkMix Creatorの威力

3.360 WalkMix CreatorとDAWのミキサーの絶妙な関係

4.360 Reality Audioを制作するためのエクスポート手順とは

5.360 WalkMix Creatorを使い360 Reality Audioのサウンドを作ろう Cubase編

6.360 WalkMix Creatorを使い360 Reality Audioのサウンドを作ろう Studio One編

7.360 WalkMix Creatorを使い360 Reality Audioのサウンドを作ろう Logic Pro編

8.360 WalkMix Creatorを使い360 Reality Audioのサウンドを作ろう Pro Tools編

9.ドラクエ式とFF式!? 2mixでは得られない感動を作り出す、360 Reality Audioの魅力とミックス術

10.DAWで立体音響作品を作成するための360 WalkMix Creator活用テクニック

【価格チェック&購入】

◎MIオンラインストア ⇒ 360 WalkMix Creator

◎Rock oN ⇒ 360 WalkMix Creator

コメント